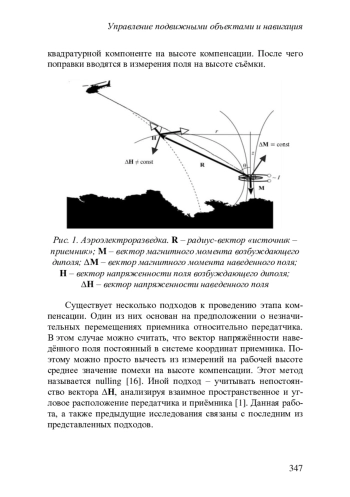

Решение задачи относительного позиционирования источника и приёмника переменного магнитного поля заключается в определении радиус-вектора между рассматриваемыми объектами и их взаимной ориентации. В данной работе ставится задача определения взаимного пространственного расположения и ориентации двух объектов в электромагнитном поле. Актуальность обусловлена необходимостью повышения точности и достоверности результатов аэроэлектроразведки, особенно при наличии наведенных помех. Рассматривается метод относительного позиционирования источника и приёмника электромагнитного поля в поле двух диполей в трехмерной постановке. Реализованы два этапа: определение радиус-вектора «источник –приемник» и взаимной ориентации между ними. Приводится методика ка-либровки магнитных моментов источника поля, которая необходима для применения алгоритмов. Обрабатываются экспериментальные данные новой аэроэлектроразведочной системы. Проводится сравнение результатов, полу-ченных для различных алгоритмов позиционирования: ГНСС-решение, двумерное электромагнитное позиционирование в поле двух диполей, трехмерное электромагнитное позиционирование в поле двух диполей. Анализируется возможность применения полученного решения для увеличения качества по-лученных данных, а именно, для борьбы с остаточной после стандартного метода компенсации наведенной помехой неопределенной природы. Результаты исследования показывают, что использование трехмерного электромагнитного позиционирования в поле двух диполей позволяет определить взаимное расположение объектов с точностью, не уступающей стандартному решению ГНСС, и в будущем разобраться с вопросом помех, что ведет к улучшению качества данных аэроэлектроразведки.

Идентификаторы и классификаторы

Необходимость определения взаимного расположения двух объектов проявляется во многих технических сферах: авиация, судостроение и т. д. [7, 9, 10]. В данной работе рассмотрено практическое применение предложенных ранее алгоритмов относительного позиционирования [15] в области аэроэлектроразведки.

Список литературы

1. ВОЛКОВИЦКИЙ А.К., КАРШАКОВ Е.В., ПОПОВИЧ В.В. Низкочастотная индуктивная аэроэлектроразведочная си-стема ЕМ-4Н // Записки Горного института. – 2009. – Т. 183. – С. 224–227.

2. ЖДАНОВ М.С. Электроразведка. Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. – С. 316.

3. ЖЕЛАМСКИЙ М.В. Первая отечественная система маг-нитного позиционирования // Датчики и системы. – 2009. – №1. – С. 2–7.

4. Инструкция по электроразведке: наземная электроразведка, скважинная электроразведка, шахторудничная электроразведка, аэроэлектроразведка, морская электрораз-ведка // Под ред. Л.А. Рейхерт. – Л.: Недра, 1984. – C. 352.

5. КЕРЦМАН В.М., МОЙЛАНЕН Е.В., ПОДМОГОВ Ю.Г. Применение аэрогеофизики в зоне Центрально-Африканского разлома, на золоторудных месторождениях в Иркутской области (Сухой Лог, Урях) и в Якутии // Золо-то и технологии. – 2020. – №4. – С. 74–80.

6. КОЗАК С.З., АГЕЕВ В.В., МОЙЛАНЕН Е.В. и др. Комплексирование наземной и вертолетной электроразведки методом переходных процессов при выделении участков, пер-спективных для бурения на воду (на 228 примере Якутии) // Инженерные изыскания. – 2015. – №10–11. – С. 42–45.

7. КОЛЕСНИКОВ М.П., МАРТЫНОВА Л.А., ПАШКЕВИЧ И.В. и др Метод позиционирования автономного необитаемого подводного аппарата в процессе приведения к причальному устройству // Изв. Тул. гос. ун–та. Технические науки. – 2015. – №11. – С. 38–48.

8. МОЙЛАНЕН Е.В. Современные методы аэроэлектроразведки // Физика Земли. – 2022. – Т. 68, №5. – С. 171–180

9. НЕБЫЛОВ А.В., ПЕРЛЮК В.В., ЛЕОНТЬЕВА Т.С. Иссле-дование технологии взаимной навигации и ориентации ма-лых космических аппаратов в группе // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и ма-шиностроение. – 2019. – Т. 18, №1. – С. 88–93.

10. ОБОЛЕНСКИЙ Ю.Г., ПОХВАЛЕНСКИЙ В.Л., ЧЕГЛА-КОВ Д.И. Алгоритм автоматического управления лета-тельным аппаратом при дозаправке топливом в воздухе // Труды МАИ. – 2013. – №65. – С. 1–17.

11. ПАВЛОВ Б.В., ВОЛКОВИЦКИЙ А.К., КАРШАКОВ Е.В. Низкочастотная электромагнитная система относитель-ной навигации и ориентации // Гироскопия и навигация. – 2010. – С. 3–15.

12. ТРЕТЬЯКОВА Е.А. Решение задачи относительного пози-ционирования в электромагнитном поле двух диполей // Труды 19-ой Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС’2023, Во-ронеж). – Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государ-ственный технический университет», 2023. – С. 401–407.

13. ТХОРЕНКО М.Ю., КАРШАКОВ Е.В., ПАВЛОВ Б.В. и др Алгоритм позиционирования подвижного объекта в низко-частотном электромагнитном поле // Автоматика и теле-механика. – 2015. – №11. – С. 160–173.

14. ФЕЛИКС Ж.Т., КАРШАКОВ Е.В., МЕЛЬНИКОВ П.В. и др Результаты сопоставления данных аэро- и наземных элек-троразведочных систем, используемых при поисках ким-берлитов в республике Ангола // Геофизика. – 2014. – №4. – С. 17–22.

15. BARABANOVA L.P., BARABANOV O.O. Effective solution of the problem of electromagnetic positioning based on two-axial radiator // Journal of Mathematical Sciences. – 2021. – Vol. 255, No. 5. – P. 551–560.

16. BRODIE R., SAMBRIDGE M. A holistic approach to inversion of frequency-domain airborne EM data // Geophysics. – 2006. – Vol. 71, No. 6. – P. 301-312.

17. KARSHAKOV E.V., TRETYAKOVA Е.A., KAPLUN D.V. Analysis of the self-interference model and compensation meth-ods in airborne electromagnetics // Short abstracts of the 8th Workshop on Airborne Electromagnetics (AEM 2023, Fitzroy Island). Fitzroy Island: Australian Society of Exploration Geo-physicists. – 2023. – Vol. 2023 (2). – P. 97–100 (1–4).

18. LEGAULT J.M. Airborne Electromagnetic Systems – State of the Art and Future Directions // CSEG Recorder. – 2015. – Vol. 40, No. 6. – P. 38–49.

19. LEGAULT J.M., KWAN K., GREIG J. et al. Targeting epi-thermal Au-Ag using helicopter TDEM, magnetic, and radio-metric data at Lawyers Project, North-Central BC, Canada // Proc. of the 8th Int. Airborne Electromagnetics Workshop, (AEM–2023). – P. 1-6.

20. PERSOVA M.G., SOLOVEICHIK Y.G., TRIGUBO-VICH G.M. et al. Geometric 3-D inversion of airborne time-domain electromagnetic data with applications to kimberlite pipes prospecting in a complex medium // Journal of Applied Geophysics. – 2022. – Vol. 200. – Art. 104611.

21. RUTHERFORD J., IBRAHIMI T., MUNDAY T. et al. An As-sessment of Water Sources for Heritage Listed Organic Mound Springs in NW Australia Using Airborne Geophysical (Electro-magnetics and Magnetics) and Satellite Remote Sensing Meth-ods // Journal of Remote Sensing. – 2023. – Vol. 13(7):1288. – P. 1-30.

22. TELFORD W.M., GELDART L.R. AND SHERIF R.E. Applied Geophysics. – Cambridge University Press. – 2004. – P. 744.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Работа посвящена задаче локализации мобильных роботов по визуальным семантическим данным. Центральным элементом такой задачи является распознавание сцен – поиск соответствия между наблюдаемыми объектами и объектами, нанесенными на карту местности (семантическая карта). Предлагаются два метода, использующие определение геометрических особенностей на наблюдаемой сцене и поиск их на карте с помощью различных подходов на графах. Предложенный способ определения отношений между объектами, использующийся в обоих методах, позволяет учитывать погрешности оценки расстояний бортовыми сенсорами. Помимо использования гео-метрических особенностей в работе также рассматривается применение нейросетевых моделей, которые формируют вектор признаков по изображению, тем самым позволяя определить их визуальное сходство. Визуальное сходство используется для нормирования и оценки результатов, полученных предложенными методами на основе графовых подходов. Кроме того, был модифицирован открытый набор данных KITTI-360 для оценки точности решения задач распознавания сцен. Эксперименты на полученном наборе дан-ных продемонстрировали, что предлагаемый подход, сочетающий геометрические особенности и визуальное сходство, значительно повышает точность рассмотренных методов распознавания сцен. По результатм экспериментов сформированы некоторые рекомендации по использованию данных подходов на практике.

Представлен метод сглаживания траектории, полученной с использованием высокочастотных данных о движении мототехники по пересечённой местности, с целью повысить точность и плавность траекторий в условиях присутствия шума. Основное внимание уделено особенностям применению квинтических В-сплайнов, которые обеспечивают высокую степень гладкости при описании траектории и предварительной фильтрации данных. В статье последовательно описаны технические и математические сложности, возникающие при реализации алгоритма на реальных данных, а также предложены методы их преодоления. Один из таких методов — фильтрация выбросов для устранения резких отклонений исходной траектории с использованием цифрового фильтра Баттерворта. Рассмотрены и протестированы различные подходы для работы с большим количеством точек траектории, включая разбиение данных на отдельные перекрывающиеся окна с их последовательной сшивкой, что значительно улучшает производительность алгоритма. Для оптимизации вычислений также предложено использовать разреженные матрицы, эффективно работающие с большим объемом данных и занимающих существенно меньший объем памяти компьютера по сравнению с традиционными. Эффективность предложенного подхода подтверждена на примерах, где визуализированы сглаженные траектории, полученные из зашумленных данных.

В настоящее время одной из ключевых задач в промышленности является обеспечение высокой эффективности производства, в том числе и в сталелитейной отрасли. Одной из нерешенных задач в этой области в процессе непрерывной разливки стали является определение момента начала поступления шлака в промежуточный ковш при сливе металла из сталеразливочного ковша. Сравнительный анализ методов раннего распознавания шлака показы-вает, что в настоящее время высокоэффективной системы отсечки шлака не существует. В данной работе для решения задачи раннего распознавания шлака используется именно вибрационный метод ввиду высокой информативности сигнала виброускорения. Апробируется два метода анализа сигнала виброускорения манипулятора защитной трубы для своевременной отсечки шлака и предотвращения его попадания в промежуточный ковш. Анализ ре-зультатов апробации показывает, что наилучшую эффективность, равную ста процентам, обеспечивает подход, основанный на анализе спектра мощности сигнала виброускорения совместно с данными о весе плавки. Критерии отсечки шлака на основании дискретного вейвлет-анализа срабатывают в 67 % случаев, что демонстрирует их работоспособность и дает основания для более тщательного исследования данного метода с целью увеличения его эффективности.

Рассматриваются вопросы расчета объема высвобождаемых финансовых ресурсов, а также достижение максимального экономического эффекта посредством постановки математической задачи оптимизации при рациональном сочетании параметров, регулирующих течение производственных процессов на сборочном производстве. Методологическую базу исследования состав-ляют теоретические и практические данные по организации сборочного производства, экономике предприятия, математическим методам решения оптимизационных задач. В рамках исследования были реализованы задачи по анализу особенностей функционирования поточной линии сборки; обозначены направления, которые обуславливают формирование высвобождения финансовых ресурсов в результате проведения мероприятий по оптимизации производственного процесса, а также разработаны рекомендации для формирования универсальной методики расчета суммарного экономического эффекта при балансировке поточной линии сборки, сформулирована задача оптимизации, направленная на максимизацию экономического эффекта при рациональном подборе контролируемых параметров работы линии сборки. Приведен общий управленческий подход к балансировке линии сборочного производства. В результате балансировки поточной линии сборки выравнивается производственный такт, что в свою очередь обеспечивает, во первых, снижение уровня межоперационных заделов в результате сопряжения технологических операций по производственной мощности, во-вторых, способствует сокращению производственного цикла изготовления продукции.

Рассматривается подход к прогнозированию реализованной волатильности ин-декса S&P 500 с помощью данных, извлекаемых из опционов благодаря теореме восстановления Росса. Цель настоящего исследования заключается в исследовании возможности использовать показатели, получаемые после применения теоремы восстановления Росса, в качестве экзогенных факторов в модели прогнозирования реализованной волатильности финансовых инструментов. Применяемая для достижения цели исследования методика исключает необходимость использования исторических котировок финансовых активов, фокусируясь исключительно на опционах. В работе проведено сравнение точности про-гнозирования реализованной волатильности между предлагаемыми моделями и базовым подходом HAR-RV. Эмпирические результаты показали, что предлагаемый подход обеспечивает более высокую точность предсказаний. Используемый подход в теореме восстановления Росса на основе аппроксимации функции плотности распределения базового актива опциона позволяет более точно учитывать ожидания участников рынка и их предпочтения к риску, что может стать статистически значимыми факторами в моделях прогнозирования различных финансовых индикаторов. Результаты исследования могут быть использованы для оценки систематического риска, прогнозирования ве-роятности коррекций и кризисов на финансовых рынках.

Рассматриваются вопросы применения технологий сценарного анализа для ис-следования проблем повышения эффективности управления обеспечением стабильного и сбалансированного развития регионов в условиях неопределенности и рисков, связанных с деструктивным воздействием различных угроз. Новизна исследования заключается в использовании сценарного подхода к разработке стратегии регионального управления, которая основывается на технологиях группового управления, сочетающих принципы централизации и децентрализации, частно-государственного партнерства и координации. Предлагаемый подход позволяет анализировать складывающуюся в региональных системах ситуацию и обосновывать необходимость переноса центра принятия решений, а также перераспределения функций и полномочий между административными и экономическими субъектами управления различного уровня иерархии, каждый из которых обладает своими уникальными возможностями и уязвимостями. Стратегическое управление в такой модели осуществляется с использованием сценарно-прогнозного подхода, который позволяет выявлять нега-тивные тенденции регионального развития, в том числе возникающие в результате внешних воздействий. На основе математического аппарата знаковых ориентированных графов разработана имитационная модель группового регионального управления. Результатом исследования стали разработанные сцена-рии регионального развития, анализ которых показал, что в условиях нарастающих угроз наиболее эффективной стратегией является перенос центра управления на государственный субъект на основе сценарно-прогнозного мони-торинга. При этом необходимо использовать принципы координирующего управления и стимулирования, а также принцип партнерства для предотвращения противоречий в социально-экономических процессах внутри региональной системы. В безопасных и благоприятных условиях поддержка хозяйствую-щих субъектов, а также управление стабильностью и сбалансированностью регионального развития и обеспечения его безопасности должны осуществляться преимущественно децентрализовано, под управлением региональных субъектов управления, предпринимательского сектора и частного бизнеса.

Статья посвящена исследованию аспектов проработанности и эффективности мер поддержки бизнеса на территориях Арктической зоны России. Специфика работы определяется уникальными данными, полученными в результате экспедиционных исследований 2024 года и использования методики полуформа-лизованного интервью. Выборка исследования включала 18 представителей бизнеса и 18 представителей местных администраций – по 3 эксперта от каждого арктического округа или района Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Аналитическая обработка данных осуществлялась с помощью методического подхода, который базируется на методах статистического (сопоставительные и средние оценки) и непараметрического (рейтингование, коэффициент конкордации Кендалла, критерия Манна – Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена) анализа. Подход позволяет последовательно выявить согласованность мнений экспертов по оценке отдельных аспектов и проблем, обосновать значимость отличий в оценках между представите-лями власти и бизнеса и измерить их согласованность в случае солидарности мнений. Выявлены аспекты проработанности мер поддержки по критериям полноты доступной информации, простоты процедуры оформления, скорости получения, квалификации специалистов и общего объема поддержки и пользы. Установлена специфика реализации мер поддержки на местном, региональном и федеральном уровнях. Наиболее проработанными и эффективными являются меры регионального уровня. Среди ключевых проблем на муниципальном и региональном уровнях выделяется процедура оформления документов, на федеральном – объем поддержки. Составлен рейтинг эффективности наиболее используемых мер стимулирования. Выявлены возможные причины различий в терри-ториальных особенностях их эффективности, даны соответствующие реко-мендации по их совершенствованию.

Рассматривается согласование характеристик в многоагентной системе с информационными влияниями и запаздыванием. В частности, был рассмотрен случай, когда консенсус не достигается при любом векторе начальных значений. Подобная проблема может возникнуть в многоагентной системе со слабосвязанной структурой, т. е. когда есть несколько лидирующих агентов или групп агентов. Для достижения консенсуса был применен протокол латентного консенсуса со слабыми фоновыми связями и запаздыванием. С помощью критерия Найквиста, примененного Цыпкиным, были установлены граничное значение запаздывания, зависящее от спектральных свойств лапласовской матрицы, и условие независимости сходимости от запаздывания. С уменьшением весов фоновых связей граничное значение запаздывания рассматриваемого протокола приближается к граничному значению запаздывания искомого протокола. Установлено, что в случае сходимости протокол латентного консенсуса с фоновыми связями сходится к консенсусу при любом векторе начальных значений, при этом веса фоновых связей могут быть сколь угодно малы. Таким образом применение данного протокола решает указанную выше проблему, а данное исследование позволяет адаптировать другие рассмотренные ранее протоколы латентного консенсуса для многоагентных систем с запаздыванием.

Библиометрические сети задаются отношениями между публикациями и/или их авторами, реализуемыми на основе списков соавторов и библиографических списков. Математическими моделями таких сетей, позволяющих исследовать сообщества ученых и связи между их работами, являются соответствующие библиографические графы. В работе определяется новый тип библиографического графа – граф журнальных пересечений, основанный на известной бинарной операции пересечения множеств. В качестве множеств здесь выступают множества авторов: автор принадлежит множеству авторов журнала, если у него есть публикации в этом журнале. Вершинами графа пересечений являются журналы, а связи между ними возникают в том случае, если пересечения соответствующих множеств авторов непустые. Предложены две модификации графа журнальных пересечений, учитываю-щие мощность подмножества пересечений и сходство множеств авторов, определяемое с использованием коэффициента Жаккара. В качестве примера построения и исследования графа журнальных пересечений и его модификаций использованы данные 20 ведущих российских математических журналов. В результате анализа получены некоторые результаты («замкнутость» или «открытость» сообществ авторов и журналов; высокая корреляция между PageRank вершин графа и SCIENCE INDEX журналов в eLibrary), позволяющие несколько иначе посмотреть на традиционные подходы к ранжированию научных журналов, используемых для оценок научной результативности. Определены направления дальнейших экспериментальных и теоретических исследований.

Аэроэлектроразведка является одним из распространенных методов сбора геофизической информации. В процессе исследовании территории с летательного аппарата собираются данные магнитного отклика среды в ответ на сигнал контролируемого источника электромагнитных волн. Во многих случаях для моделирования откликов достаточно построить простую модель разреза, имеющую действительные кажущиеся удельные сопротивления. Однако порой на данные существенное влияние оказывает эффект вызванной поляризациии. Он выражается в зависимости кажущегося сопротивления среды от частоты сигнала. Классический подход к моделированию ВП заключается в построении модели для частотно-зависимого удельного сопротивления каждого из слоев среды. Однако количество параметров при таком подходе быстро растет с увеличением разрешения, в связи с чем задача инверсии становится некорректной. Отсутствие однозначного решения обратной задачи приводит к тому, что итоговый результат интерпретации данных сильно зависит от используемого начального приближения и априорной информации. В данной работе предлагается подход к решению этой проблемы, который применяется для инверсии реальных данных. Показывается, что в некоторых случаях начальное приближение может быть выбрано исходя из результатов анализа откликов, полученных на участке, близком участку ВП.

Предлагается структура системы управления синхронизацией сети идентичных агентов в условиях нестационарности и параметрической неопределенности моделей агентов. При синхронизации требуется обеспечить согласован-ное во времени поведение однотипных агентов сети с учетом действующих на каждый агент внешних возмущений. В подсистемах осуществляется слежение за скалярным выходом ведущего агенталидера, агенты зависимы. Измерению доступны скалярные входы и выходы агентов. Для решения поставленной сетевой задачи в каждом агенте строятся законы управления на основе метода вспомогательного контура, в основе которого лежит принцип динамической компенсации. Предварительно формируются сигналы, несущие информацию, негативно влияющую на регулирование подсистемы, а затем осуществляется их компенсация. В каждом агенте требуется информация о производных промежуточных сигналов, для чего используются наблюдатели Халила. Для иллюстрации работоспособности предложенной системы син-хронизации рассмотрен числовой пример управления сетевым объектом, состоящим из четырех агентов, каждый из которых подвержен действию внешних, различных по амплитуде, возмущений. Проведено моделирование в MATLAB Simulink. Результаты моделирования подтвердили теоретические выводы и показали хорошую работоспособность системы синхронизации в условиях неопределенности и нестационарности моделей агентов сети.

Исследуется математическая модель развития «in vitro» клеточной популяционной системы, включающая два типа клеток: здоровых и больных, например раковых. Модель позволяет описывать различные сценарии поведения клеток, в том числе процесс перерождения здоровых клеток в больные. Модель представлена системой ОДУ второго порядка. Биологический смысл системы накладывает определенные ограничения на фазовые переменные системы и ее параметры. Так, фазовые переменные, отражающие популяции клеток, должны быть неотрицательными, так что в качестве фазового пространства системы следует рассматривать неотрицательный квадрант. Параметры системы также имеют ограничения, вытекающие из их биологического смысла. Анализ этих ограничений приведен в статье. В работе проведен полный анализ положений равновесия. В частности, указаны условия на параметры, когда система имеет одно, два, три или четыре положения равновесия в неотрицательном квадранте. Описано условие перехода положения равновесия из состояния, находящегося внутри положительной области, на координатную ось. Рассмотрены условия устойчивости положений равновесия в некоторых случаях. Построены фазовые портреты системы при различных параметрах, иллюстрирующие случаи разного количества положений равновесия. Для системы с помощью метода локализации инвариантных компактов найдены границы для ограниченных траекторий, определены условия, когда в полученном локализирующем множестве не существует цикл.

При моделировании нестационарных процессов в сплошных средах при помощи параболических дифференциальных уравнений часто встречаются ситуации, когда коэффициент, обеспечивающий связь левой и правой части уравнения, описывается как некоторая функция от множества переменных, включая со-стояния исследуемой среды. Восстановление данной зависимости, как правило, требует решения обратных коэффициентных задач, основанных на известных состояниях среды. На практике это означает, что обратная задача решается, опираясь, помимо прочего, на некоторую невязку между модельными дан-ными и известными наблюдениям. Тем не менее нередки случаи, когда таких наблюдений критически мало во времени, например измерения состояния среды происходят с определенным очень большим временным шагом или вообще только в конце нестационарного процесса. Тогда в ретроспективных наблюдениях присутствуют моменты времени, когда состояние среды неизвестно, ввиду чего для них нельзя определить градиент ошибки и с приемлемой точностью восстановить искомую функциональную зависимость. В данной работе предлагается альтернативный взгляд на проблему восстановления коэффициентов сплошной среды для ситуаций, когда известных состояний среды значительно меньше, чем неизвестных. Непрерывный нестационарный процесс был рассмотрен, как дискретный, развивающийся во времени, и была предложена рекуррентная функция смены дискретных состояний. На основе данной функции был предложен численный метод интерполяции градиента ошибки между ожидаемым и фактическим состояниями среды внутри двух любых известными состояний. Был продемонстрирован процесс восстановления дискретных значений коэффициентов в отдельные моменты времени при помощи метода стохастического градиентного спуска на основе численной модели обобщен-ного параболического уравнения с произвольным внешним воздействием на границе.

Потребление электроэнергии является ключевым фактором устойчивого развития в энергетической отрасли, и точное прогнозирование его изменений имеет важное значение для эффективного управления большими электро-энергетическими системами и ресурсами. Целью данного исследования является разработка математической (регрессионной) модели для прогнозирования поведения электропотребления на каждый час следующих суток для энергосбытовых компаний современными методами машинного обучения и искусственного интеллекта. Рассматриваются различные методы искус-ственного интеллекта, применяемые для моделирования и прогнозирования потребления электроэнергии. К этим методам относятся: линейная модель, случайный лес и две реализации градиентного бустинга над решающими деревьями. Научный подход, основанный на технологии искусственного интеллекта Boosting, позволяет максимально снизить ошибку прогнозирования электропотребления в крупных энергетических компаниях. Авторами разработана новая, полезная и качественная регрессионная модель, адекватно описывающая экспериментальные данные по потреблению электроэнергии за каждый час суток. Выполнено тестирование разработанной регрессионной моде-ли на реальных производственных данных энергетической компании. Проведенное исследование и полученные результаты позволяют авторам сделать вывод о том, что разработанная математическая модель методом машин-ного обучения LightGBM может быть использована энергосбытовыми компаниями для почасового планирования электропотребления при подаче заявок на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на несколько дней вперед. Исследование было выполнено на языке программирования Python.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИПУ РАН

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 117997, ГСП-7, г. Москва, Профсоюзная, 65

- Юр. адрес

- 117997, г. Москва, Профсоюзная, 65

- ФИО

- Новиков Дмитрий Александрович (дирек)

- E-mail адрес

- dan@ipu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 3348910

- Сайт

- https://www.ipu.ru/