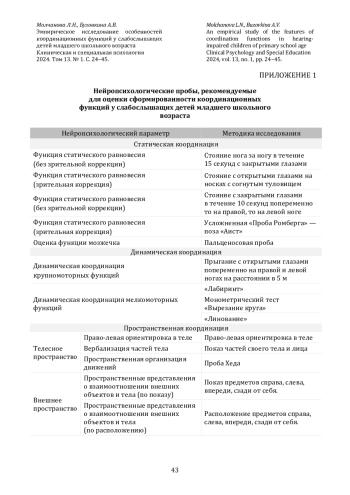

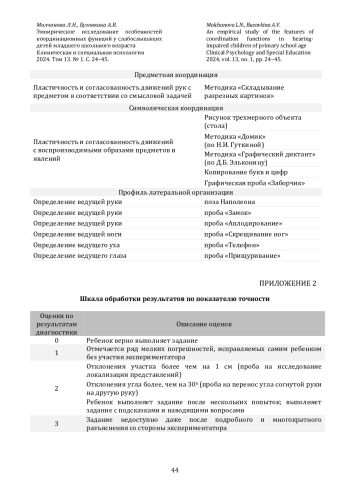

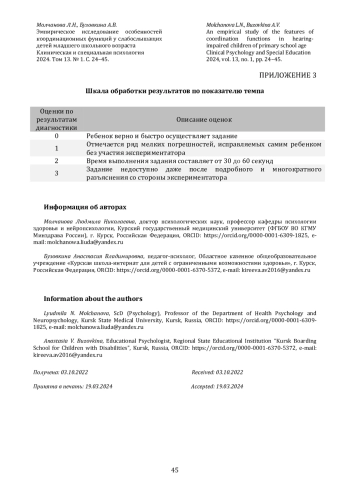

Статья посвящена исследованию особенностей координационных функций (статической, динамической, пространственной, предметной и символической координации) у слабослышащих детей младшего школьного возраста с позиций уровневой психофизиологической теории построения движения Н. А. Бернштейна. Согласно этой теории, система построения движения имеет 5 уровней и включает в себя: уровень статической координации (А), уровень динамической координации (В), уровень пространственной координации (С), уровень предметной координации (D) и уровень символической координации (E). В исследовании приняли участие 60 респондентов: 30 слабослышащих младших школьников (7–11 лет) с нейросенсорной тугоухостью (13 детей женского пола и 17 — мужского) вошли в экспериментальную группу, а 30 младших школьников (7–11 лет) без нарушений слуха составили контрольную группу (16 детей женского пола и 14 — мужского). Оценка параметров координационных функций осуществлялась с помощью нейропсихологических проб. Сравнительный анализ сформированности координационных функций у детей экспериментальной и контрольной групп засвидетельствовал снижение таких их динамических характеристик, как темп и точность, что подтверждает недостаточность всех уровней организации движения у детей младшего школьного возраста с нейросенсорной тугоухостью в сравнении с детьми без нарушения слуха.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.17759/cpse.2024130102

Так же, как и зарубежные исследователи, считаем, что дети с тугоухостью имеют задержку психомоторного развития на всех уровнях моторики в сравнении с условно здоровыми сверстниками: более низкие показатели статической, динамической, пространственной и предметной координации. Мы согласны с авторами [28], что слабослышащие младшие школьники с нейросенсорной тугоухостью имеют более выраженные нарушения равновесия в сравнении с условно здоровыми детьми.

Список литературы

- Баландин А.О. Коррекция координационных способностей слабослышащих детей 9–10-летнего возраста путём использования подвижных игр с элементами гандбола // Проблемы и перспективы физиологического сопровождения тренировочного процесса и физической культуры. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию министерства спорта, 10-летию науки и технологий РФ. Челябинск: Уральский государственный университет физической культуры, 2023. С. 12–15.

- Белова О.А. Уровень развития мелкой моторики и зрительно-моторных координаций у учащихся младших классов, депривированных по слуху // Образовательный вестник «Сознание». 2013. Том 15. № 7. С. 1–13.

- Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность / Под ред. О.Г.Газенко. М.: Наука, 1990. 494 c.

- Буриличева В.Н. Особенности развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха на уроках физической культуры // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Волгоград, 18 ноября 2018 г.) / Отв. ред. А.А. Сукиасян. Стерлитамак: АМИ, 2018. C. 14–17.

- Гнездилова С.О. Особенности графомоторных навыков у слабослышащих детей младшего школьного возраста // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход (с использованием дистанционных технологий). Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Курск: Курский государственный медицинский университет, 2021. С. 157–162.

- Двейрина О.А. Координационные способности: определение понятия, классификация форм проявления // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008. № 1 (35). С. 35–38.

- Дерябина Г.И., Лернер В.Л., Филаткин А.С. и др. Особенности проявления координационных способностей у лиц с нарушением слуха // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2018. Том 3. № 4. С. 40–44.

- Дерябина Г.И., Лернер В.Л., Филаткин А.С. Особенности нарушения различных видов координационных способностей младших школьников со слуховой депривацией // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Том 24. № 178. С. 35–42. DOI: 10.20310/1810-0201-2019-24-178-35-42

- Карина А.К. Формирование двигательно-координационных способностей у детей с нарушенным слухом // Инновационные тенденции модернизации педагогического образования в условиях глобализации: Сборник материалов Международного научно-практического форума / Под ред. Д.Н. Корнеева, Н.Ю. Корнеевой, М.В. Кожевникова, И.В. Лапчинской. Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2022. С. 242–

- Киреева А.В. Особенности координационных функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход (с использованием дистанционных технологий). Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Курск: Курский государственный медицинский университет, 2021. С. 183–188.

- Кондакова М.А., Багина И.С. Методика повышения уровня координационных способностей у слабослышащих детей младшего школьного возраста средствами легкой атлетики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 11-2 (86). С. 224–DOI: 10.24412/2500-1000-2023-11-2-224-227

- Конева И.А., Захарова Э.А. Изучение динамики словесно-логических видов мышления и памяти у младших подростков с нарушениями слуха в процессе психокоррекционной работы // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2023. № 209. С.132–142. DOI: 10.33910/1992-6464-2023-209-132-142

- Коростелева Х.Е. Игровые формы взаимодействия с детьми младшего школьного возраста с нарушениями слуха и развития их координационных способностей в пространстве учебной аудитории // Инклюзивное образование в эпоху постпандемии: новые нормы, форматы, стратегии. Материалы Международной научно-практической конференции / Под ред. Н.М. Борозинец, Ю.В. Прилепко, О.Д. Сальниковой. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2022. С. 216–

- Кривогузова А.Е., Евстигнеева М.И., Батищева Л.Д. Оценка состояния физических качеств у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха // Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта. Сборник трудов V Всероссийской научно-практической конференции. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2022. С. 602–

- Лернер В.Л., Дерябина Г.И., Филаткин А.С. и др. Теоретическое обоснование включения средств карате в коррекцию и развитие компонентов координационных способностей детей с нарушениями слуха // Наука и спорт: современные тенденции. 2020. Том 8. № 1. С. 128– DOI: 10.36028/2308-8826-2019-8-1-128-134

- Лернер В.Л., Дерябина Г.И., Филаткин А.С. Содержание коррекционно-развивающих занятий с младшими школьниками со слуховой депривацией // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2018. Том 17. № 37. С. 36–41. DOI: 10.20310/1810-231X-2018-17-37-36-41

- Молчанова Л.Н., Бузовкина А.В. Особенности координационных функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста: концептуальная модель исследования [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2023. Том 12. № 3. C. 188–212. DOI: 10.17759/cpse.2023120309

- Смирнова Я.К. Особенности развития модели психического у дошкольников с нарушением слуха [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2021. Том 10. № 2. C. 124–144. DOI: 10.17759/cpse.2021100208

- Трофимов Д.И. Развитие координационных способностей у слабослышащих детей 9–10 лет средствами карате // Молодежь. Наука. Общество - Сборник студенческих работ Всероссийской студенческой научно-практической междисциплинарной конференции / Отв. ред. С.Х. Петерайтис. Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023. С. 799–802.

- Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности. Киев: Олимпийская литература, 1997. 459 c.

- Федорова Ю.Н., Микадзе Ю.В., Бурлакова Н.С., Ильина Е.С. Нарушение движений в структуре разных видов психической деятельности у ребенка с опсоклонус-миоклонус синдромом // Клиническая и специальная психология. 2020. Том 9. № 2. С. 229–245. DOI: 10.17759/cpse.2020090212

- Шакирзянов И.Р., Галеев А.Р. Особенности развития двигательных качеств у детей снарушением слуха // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск: Изд-во НГУ, 2021. С. 354–359.

- Шалькевич Л.В., Ивашина Е.Н., Кудлач А.И. Координационная функция у детей: значимость определения и методы выявления нарушений // Здравоохранение. 2020. № 1 (874). С. 34–41.

- Hedayatjoo M., Rezaee M., Alizadeh Zarei M. et al. Effect of balance training on balance performance, motor coordination, and attention in children with hearing deficits // Archive of Neuroscience. 2020. Vol. 7 (1). P. e84869. DOI: 10.5812/ans.84869

- Işik M., Kiliç İ. Effect of the complex exercises in hemsball on attention and coordinative skills of adolescents with hearing loss // Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education. 2022. Vol. 23, no. 2. P. 389–407. DOI:21565/ozelegitimdergisi.85972

- Maes L., De Kegel A., Van Waelvelde H., Dhooge I. Association between vestibular function and motor performance in hearing-impaired children // Otology & Neurotology 2014. Vol.35(10). P. e343–e347. DOI: 10.1097/MAO.0000000000000597

- Mehrem E.S., Fergany L.A., Mohamed S.A. et al. Efficacy of fine motor and balance exercises on fine motor skills in children with sensorineural hearing loss // Restorative Neurology and Neuroscience. 2022. 40 (1). P. 43–52. DOI: 10.3233/RNN-211156

- Melo R.S., Lemos A., Raposo M.C.F. et al. Balance performance of children and adolescents with sensorineural hearing loss: Repercussions of hearing loss degrees and etiological factors // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2018. Vol. P. 16–21. DOI:10.1016/j.ijporl.2018.04.016

- Novikov I., Novikov V., Novikova M. The influence of the development of coordination on the social adaptation of children with hearing impairments // Science and Innovation 2021: Development Directions and Priorities. Melbourne: AUS PUBLISHERS, 2021. P. 67–73. DOI:34660/INF.2021.68.81.009

- Stepanchenko N.I, Hrybovska I.B., Danylevych M.V. et al. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theory of movement construction // Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2020. Vol. 24 (3). P. 151–156. DOI: 10.15561/26649837.2020.0308

Выпуск

Другие статьи выпуска

Работа посвящена юбилею замечательного отечественного нейропсихолога И. Ф. Рощиной, который состоялся в январе 2024 г. В статье представлены основные вехи биографии, обозначены главные научные интересы ученого, среди них: проблемы изучения нормального и патологического старения, методология и диагностический инструментарий клинической психологии, теоретико методологические проблемы медицинской (клинической) психологии, вопросы обучения и воспитания молодых специалистов, сохранение традиций московской школы клинической психологии. Многолетняя работа И. Ф. Рощиной как исследователя, преподавателя и практика отражена в кратком обзоре ее публикаций последних лет. Коллектив кафедры нейро- и патопсихологии развития МГППУ сердечно поздравляет Ирину Федоровну Рощину с юбилеем и желает доброго здоровья, достойных учеников, успехов в развитии нейрогеронтопсихологии и клинической психологии.

В статье представлен исторический обзор становления специальной психологии как особого направления психологической науки, ключевую роль в котором сыграл Владимир Иванович Лубовский. В. И. Лубовский длительное время возглавлял НИИ Дефектологии и стал организатором и первым заведующим кафедры «Специальная психология» в МГППУ. В статье описаны этапы развития кафедры, изменения в профессорско-преподавательском составе, смена различных образовательных программ и направлений, реализуемых в рамках подготовки специалистов для психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями в развитии. Факультет клинической и специальной психологии МГППУ продолжает развиваться, сохраняя традиции, заложенные В. И. Лубовским. В статье рассмотрено современное состояние специальной психологии и ее перспективы, отмечены актуальные проблемы специальной психологии, когда-то сформулированные В. И. Лубовским: развитие ранней специальной психологической службы, изучение возможностей и условий интеграции детей с особенностями развития в общеобразовательные учреждения, разработка единого подхода к использованию терминологии. Все обозначенные проблемы имеют актуальное значение и по сей день, они пересматриваются в контексте развития инклюзивного образования в нашей стране.

В работе представлено описание методов и приемов оказания психологической помощи людям, находящихся в стадии острой травмы на примере конкретных случаев обращения к психологам-консультантам клиентов в первые дни после террористической атаки (событий в «Крокус Сити Холле»). Основными исследовательскими задачами выступили определение характерных признаков острой травмы и предложение возможных способов оказания психологической помощи взрослым, детям и подросткам. Проанализированы отечественные и зарубежные источники, посвященные психологическим последствиям террористических актов, рассмотрению основных психических нарушений и симптомов, характерных для травмы свидетеля, методам и приемам работы с лицами, получившими психические травмы. Описаны пять конкретных случаев обращения к психологам за помощью. На основе личного опыта авторы предлагают примерный возможный алгоритм работы с травмой свидетеля и описывают некоторые техники, показавшие свою эффективность: метод десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ, или EMDR), дыхательные упражнения, имаготерапевтические приемы, построенные на использовании метафоры («Ресурсное (безопасное) место»), приемы, направленные на мышечное расслабление и саморегуляцию.

Работа направлена на апробацию нового опросника для родителей и педагогов по оценке прагматической компетентности детей от 5 до 8 лет. В апробации приняли участие родители 753 детей и воспитатели 903 детей из дошкольных учреждений, заполнившие предлагаемый опросник онлайн. В дальнейшем, после первичного анализа в работе осталось 674 анкеты родителей, из которых 287 анкет — от родителей детей 5 лет (из них 130 мальчиков), 213 — от родителей детей 6 лет (108 мальчиков), 131 — от родителей детей 7 лет (60 мальчиков) и 43 — от родителей детей 8 лет (21 мальчик), а также 903 анкеты воспитателей ДОУ (на данном этапе мы не подключали опрос учителей): 487 детей 5 лет (214 мальчиков), 409 детей 6 лет (206 мальчиков) и 7 детей 7 лет (4 мальчика). Статистический анализ материала включал в себя: 1) проверку на нормальность распределения ответов; 2) анализ на согласованность всего опросника, его шкал и отдельных вопросов; 3) эксплораторный факторный анализ; 4) конфирматорный факторный анализ; 5) выявление половых различий по каждому из вопросов с помощью критерия Манна-Уитни. Проведенное исследование показало, что к прагматической компетентности детей относятся: 1) понимание прямого и переносного смысла высказываний; 2) владение невербальными средствами общения; 3) коммуникативные навыки: вежливость, открытость к коммуникации, адекватная реакция на ожидания собеседника; 4) развитие словесного творчества в разных жанрах, в том числе, фантазийных. Результаты анализа показали, что у девочек прагматическая компетенция в возрасте 5–8 лет развита лучше, чем у мальчиков, однако в целом у нормативно развивающихся детей к 5 годам основные аспекты прагматической компетентности уже развиты, и в дальнейшем могут ухудшаться, однако понимание переносного смысла высказываний продолжает развиваться в школьном возрасте. Настоящий опросник требует определенной доработки и апробации на ретестовую и внешнюю валидность.

Цель исследования состояла в оценке эффективности медицинского подкаста как нового учебного инструмента для повышения осведомленности египетских женщин о своем здоровье. В исследовании приняли участие 50 студенток университета, ответившие на объявление об исследовании в социальных сетях. Оценка изменений в уровне знаний включала в себя измерение знаний до и после прослушивания подкаста, темой которого были вагинальные инфекции. Для оценки устойчивости полученных знаний через 2 недели было проведено повторное тестирование. Результаты были проанализированы с помощью парного t-теста, сравнивающего среднюю оценку знаний до и после подкаста. Показано, что средний балл теста увеличился на 62% (p<0.05). Кроме того, в обеих группах не было выявлено существенной разницы между средними баллами по результатам первого и второго тестирования, проведенного 2 недели спустя, что свидетельствует о высоком уровне усвоения знаний. Подкаст расширил знания респонденток о гинекологических заболеваниях и может служить эффективным учебным инструментом медицинских специалистов по охране женского здоровья. В этом исследовании подчеркивается роль подкастов как ценного образовательного ресурса в обществе. Успех таких инициатив способствует устранению недостатка медицинских знаний о заболеваниях у населения.

Сенсомоторная интегративная терапия (Sensorimotor integrative therapy, SMITh) — это терапевтический подход, используемый для реабилитации детей с проблемами в развитии и общении в Чехии. В ряде недавних научных исследований был изучен ее потенциал в работе с детьми с особыми потребностями. В этой статье описан кейс, в котором впервые исследуется влияние музыкальной модификации СМИТ на общее и речевое развитие ребенка с задержкой речи. Данные, полученные с помощью технологии цифрового языкового процессора LENA (речевая продукция ребенка и его родителей, ход разговора между ними), логопедическое обследование до и после тестирования, информация от родителей, а также текстовый анализ аудиозаписей каждого сеанса терапии показали значительный прогресс в развитии речи, внимания, навыков кооперации, а также восприятия времени у ребенка. Результаты применения СМИТ показали потенциал этого подхода к работе с детьми с задержкой речи и другими проблемами в общении и развитии. Учитывая ограничения этого исследования, авторы рекомендуют продолжить исследование СМИТ и других сенсорных методов для развития детей с задержкой речи.

Работа направлена на исследование связи представлений о болезни и ee причинах, собственном теле и здоровье, а также поведения в болезни с приверженностью лечению у пациентов с острыми лейкозами и лимфомами. Представлены материалы одного эмпирического исследования, в котором участвовали пациенты с лимфомами (N=58) в возрасте от 19 до 64 лет (M=41.22; SD=11.17), из которых 70.7% — женского пола, и пациенты с острыми лейкозами (N=51) в возрасте от 18 до 64 лет (M=35.12; SD=12.90), из которых 54.9% — женского пола. Участники заполняли «Опросник восприятия болезни» (IPQ-R), «Опросник убеждений в отношении тела и здоровья» (CABAH), «Шкалу оценки поведения в болезни» (SAIB) и «Шкалу комплайенса Мориски-Грин» (MG). Полученные результаты позволяют говорить о том, что пациенты с лимфомами относятся к группе риска снижения приверженности лечению по сравнению с пациентами с острыми лейкозами. При острых лейкозах мишенями психологической работы, направленной на профилактику снижения приверженности лечению, являются представления пациентов о психологических причинах болезни и их уверенность в том, что здоровые привычки не являются важными для поддержания здоровья, а у пациентов с лимфомами — неуверенность в том, что проблемы с иммунитетом могли спровоцировать болезнь.

Осознание когнитивных дефицитов, как правило, происходит в форме «жалоб на память». Спонтанное повествование о проблемах раскрывает их смысловую иерархию и может являться моделью генерации спонтанного потока мыслей и воспоминаний при активности дефолтной сети мозга. Задачей исследования являлось изучение характера спонтанно высказываемых жалоб на память пациентами с мягкой компрессией височных отделов сети покоя мозга. Исследование проведено в однородной клинической группе из 48 пациентов с внемозговыми доброкачественными новообразованиями, располагающимися в непосредственной близости к медио-базальным отделам левой (25 человек) или правой (28 человек) височной доли. Опухоль сдавливает эти отделы, но не инфильтрирует вещество мозга. При левосторонней компрессии доминировали жалобы на вербальные процессы, причем регистрировалось их количественное преобладание над аналогичными жалобами в группе с правосторонней компрессией и в контрольной группе здоровых испытуемых (24 человека). Выраженность когнитивных жалоб при левостороннем воздействии на мозг обнаружила отрицательную корреляцию с экспериментальными показателями успешности пространственного распределения внимания и симультанного восприятия. При правосторонней компрессии спонтанно генерируемые когнитивные жалобы обнаружили зависимость от числа ошибок узнавания в тесте АВП, однако эта зависимость носила парадоксальный характер: чем хуже был этот показатель памяти, тем меньше когнитивных жалоб предъявляли пациенты. Феноменология компрессии нейрональной сети позволяет регистрировать полушарную специфичность в спонтанно генерируемых мыслях и воспоминаниях.

Людям свойственно делать предсказания относительно жизненных событий. Процессы мониторинга и контроля, сопровождающие предсказания, относятся к метакогнитивным процессам. Метакогнитивные исследования включают в себя исследования памяти, внимания и понимания. Одним из направлений исследований памяти является изучение гипермнезии, отражающей высокий уровень запоминания в заданиях на повторение, и метагипермнезии — мыслей и суждений о гипермнезии. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выяснить, будут ли люди переоценивать или недооценивать свои результаты при выполнении заданий с гипермнезией, в котором использовались изображения и слова. Кроме того, было исследовано влияние денежного вознаграждения на выполнение образных и вербальных тестов. Таким образом, была выдвинута гипотеза, что испытуемые будут переоценивать свои результаты по сравнению с фактическими результатами выполнения заданий. В исследовании приняли участие 134 человека. Результаты показали, что на участников влияли их метакогнитивные суждения и денежные стимулы. Важно, что вознаграждение повышало результаты участников в тестировании с использованием изображений, но не слов. При этом, независимо от получения вознаграждения, участники переоценивали свои результаты как в заданиях с изображениями, так и в вербальных заданиях. Однако участники, получавшие вознаграждение, больше переоценивали свои результаты, чем участники без вознаграждений.

В статье рассматривается взаимосвязь проактивного отношения студентов первых и четвертых курсов из нормальной выборочной совокупности (A1; E1) с личностными ресурсами. Материалы эмпирического исследования получены в 2022 году на общей выборке респондентов (N=128) в возрасте от 17 до 23 лет (M=19.01; SD=1.62), из которых 93.8% (120 человек) женского пола. Онлайн анкетирование проводилось на основе методик «Шкала академической мотивации», «Проактивные аттитюды», краткие шкалы «Шкала удовлетворенности жизнью» и «Шкала субъективного счастья». Результаты демонстрируют умеренно положительные связи показателя проактивных аттитюдов с показателями субъективного благополучия, академической внутренней мотивации. Наибольший вклад в проактивные аттитюды вносят внутренняя мотивация (мотивация достижения и саморазвития), субъективное благополучие. Межгрупповые сравнения не выявили значимых статистических различий по показателям проактивных аттитюдов, субъективного благополучия, однако установлены по показателю внутренней мотивации саморазвития (p=0.001) у первокурсников. Внутренние мотивы, субъективное благополучие объясняют проактивное отношение к будущему.

Работа направлена на изучение особенностей эмпатийного потенциала у детей с ЗПР. Представлены материалы эмпирического исследования, полученные на выборке детей дошкольного возраста. В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 5 до 6 лет (N=32; M=5.19; SD=0.37) со средним уровнем интеллекта. Использовались картинки из детской развивающей игры «Азбука эмоций» Н. Л. Белопольской, рисуночная методика «Нарисуй себя», методика Р. Р. Калининой «Сюжетные картинки», методика Т. П. Гавриловой «Неоконченные рассказы» и тест Векслера (детский вариант). Методы математической обработки включали в себя: χ2 (хи-квадрат) Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, регрессионный анализ. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что дети с ЗПР не отличаются от детей без данного статуса по эмоциональной осведомленности, характеру эмоционального отклика и моральной составляющей эмпатийного потенциала в целом. При этом у детей с ЗПР обнаруживается сложность в выборе характера эмоционального отклика. Данный факт является маркером, с помощью которого можно определять статус ЗПР. Полученные результаты могут быть использованы при разработке психокоррекционных программ.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- МГППУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 127051, Россия, Центральный федеральный округ, Москва, улица Сретенка, дом 29

- Юр. адрес

- 127051, Россия, Центральный федеральный округ, Москва, улица Сретенка, дом 29

- ФИО

- Марголис Аркадий Аронович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- margolisaa@mgppu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 6329202

- Сайт

- https://mgppu.ru/