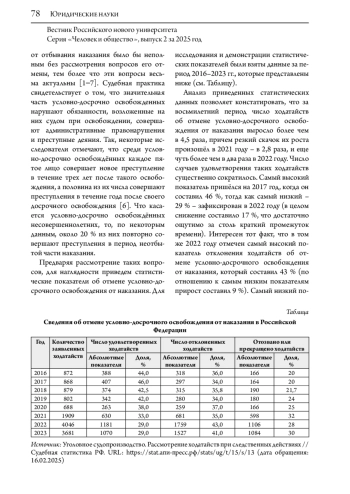

В статье исследуется многообразие условий и факторов, влияющих на решение судов по вопросу удовлетворения или отмены условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, определяющих необходимость рассмотрения вопроса при соблюдении прав осужденных. Рассматриваются сложившиеся механизмы удовлетворения ходатайств в случаях отбытия наказания за тяжкие преступления и обстоятельства, характеризующие поведение осужденного после освобождения, приводятся аргументы о необходимости внесения изменений в ст. 79 УК РФ в части уточнения перечня обстоятельств и фактов, которые должны стать основанием удовлетворения представления об отмене условно-досрочного освобождения от наказания судом. Представлены четкие критерии исправления осужденного, факторы, влияющие на качество принятия решений судом по соблюдению режима исправительного учреждения и на оценку документов.

Идентификаторы и классификаторы

Условно-досрочное освобождение от наказания следует рассматривать как проблему правоприменительной практики. Отметим, что встречаются случаи, когда суды отказывают в удовлетворении ходатайства об освобождении по таким основаниям, которые идут вразрез с установлениями закона. Примером может служить апелляционное постановление Астраханского областного суда, который подтвердил правильность отказа суда первой инстанции, основанный на том, осуждённый совершил особо тяжкое преступление коррупционного характера против государственной власти1.

Список литературы

1. Пудовочкин Ю.Е., Генрих Н.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Российское правосудие. 2022. № 11. С. 68–86. EDN QDUPLS. DOI: 10.37399/issn2072-909X.2022.11.68-86

2. Афанасьева О.Р. О некоторых аспектах применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 4 (227). С. 6–17. EDN AVBHMQ. DOI: 10.51522/2307-0382-2021-227-4-6-17

3. Пикин И.В., Пичугин С.А., Тараканов И.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: специфика применения и особенности совершенствования правопри менительной деятельности // Вестник Владимирского юридического института. 2024. № 1 (70). С. 61–67. EDN PNUVDT.

4. Голубовский В.Ю. Особенности применения института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2024. Т. 19. № 1. С. 89–95. EDN DAFHXV. DOI: 10.33463/2687-122X.2024.19(1-4).1.089-095

5. Проценко Н.Ю. Институт условно-досрочного освобождения и его отличие от административного надзора, устанавливаемого после отбывания наказания // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2023. № 3 (60). С. 124–129. EDN MMKYHL.

6. Урусов А.А. Проблемы уголовно-правового регулирования замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 122–133. EDN OMXYBP. DOI: 10.53993/2078-3914/2020/2(43)/122-133

7. Андрианов В.К. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: закономерности и проблемы применения // Российское правосудие. 2023. № 2. С. 72–81. EDN HRMWNY. DOI: 10.37399/issn2072-909X.2023.2.72-81

8. Степанова И.Б., Соколова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: вопросы законодательной регламентации и правоприменительной практики // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 2021. № 1. С. 75–80. EDN RYXMKA .

9. Курсаев А.В. Злостное уклонение от уплаты штрафа// Вестник Кузбасского института. 2022. № 3 (52). С. 71–80. EDN GDTOHX. DOI: 10.53993/2078-3914/2022/3(52)/71-80

10. Пудовочкин Ю.Е. Статистические аспекты применения института освобождения от уголовного наказания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 1 (93). С. 134–144. EDN WPVXNN. DOI: 10.35750/2071-8284-2022-1-134-144

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена анализу уничтожения, повреждения до степени прекращения роста, добычи, сбора и приобретения особо ценных грибов и растений, их продуктов, частей, дериватов как альтернативных деяний объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 260.1 УК РФ. На основании научной литературы и судебной практики рассмотрена сущностная характеристика данных деяний. Определен момент окончания преступления по каждому из признаков и предложены критерии разграничения незаконной добычи, сбора и приобретения предмета преступления, предусмотренного ст. 260.1 УК РФ.

Актуальность исследования заключается в очевидном обострении нарушений в сфере здравоохранения в связи с эпидемией COVID-19. Целью исследования является обобщение практических знаний, накопленных в области расследования медицинских преступлений; областью применения является профессиональная деятельность судей, следователей, прокурорских работников. По результатам исследования сделаны выводы о том что на сегодняшний день уголовно-правовое регулирование медицинских преступлений требует комплексных подходов, как образовательных, так и этически-профилактических.

Исследование посвящено актуальной проблеме правового положения должников при возобновлении приостановленного исполнительного производства с учетом последних изменений законодательства. Анализируется характер правового регулирования, соотношение общих и специальных прав должника, включая право на подачу заявления о возобновлении приостановленного исполнительного производства. Рассматривается принцип диспозитивности и его влияние на инициативу возобновления приостановленного исполнительного производства, а также проблема правовой неопределенности, связанная с вопросами применения ограничительных трехлетних сроков на возобновление исполнительного производства, если речь идёт об инициативе суда. Затрагиваются также вопросы справедливости решений, баланса прав сторон в исполнительном производстве и проблематика срока обжалования действий судебных приставов-исполнителей в рамках административного судопроизводства. Предлагаются пути совершенствования законодательства.

В статье на основании современной судебной практики анализируются актуальные аспекты привлечения к гражданско-правовой ответственности медицинских организаций вследствие допущения ими медицинских ошибок или дефектов медицинской помощи. Новейшая практика идет по пути ужесточения условий привлечения медицинских организаций к гражданскоправовой ответственности. Так, например, до настоящего времени на нормативном уровне не определено понятие медицинской ошибки, допускается взыскание компенсации морального вреда даже за такие дефекты медицинской помощи, которые не причинили вреда здоровью пациента, а также каких-либо нравственных или физических страданий. Врачи, как и любые иные специалисты, могут допускать ошибки, поскольку в процессе осуществления своей профессиональной деятельности они систематически решают сложные задачи, которые не могут иметь стандартного решения, более того, условия лечения могут изменяться в зависимости от скрытых особенностей организма пациента, от его поведения и прочих факторов, которые трудно поддаются прогнозированию и контролю. Однако, несмотря на всю важность правовой охраны и защиты рассматриваемых общественных отношений, вопросы возмещения медицинскими организациями вреда пациенту должны быть более тщательно продуманы законодателем. По итогам исследования сделан ряд рекомендаций, в том числе в части закрепления на нормативном уровне дефиниции термина «медицинская ошибка», а также факта того, что высшим судебным инстанциям надлежит констатировать невозможность взыскания компенсации морального вреда в связи с допущением формальных нарушений, которые не только не привели (даже косвенно) к ухудшению здоровья пациента, но и не могли причинить ему нравственных или физических страданий.

В статье рассматриваются современные научные представления о публичной власти, основанные преимущественно на использовании публично-правового подхода. Вместе с тем автор полагает целесообразным исследование публичной власти с точки зрения общетеоретических правовых наук. В работе делается вывод о том что исследование публичной власти должно осуществляться с учётом её взаимосвязи с государством, в том числе как особой формы организации общества.

Статья посвящена анализу кодификационных работ законодательства Российской империи в XIX веке, включая систематизацию правовых норм остзейских губерний. Рассмотрены теоретико-методологические основы кодификации, исторические предпосылки и результаты, выявлены ключевые особенности интеграции местного законодательства в общеимперскую систему, систематизированы практические результаты кодификационных реформ.

В статье рассматривается влияние культурных и этнических факторов на функционирование системы уголовного правосудия в России. Предмет исследования – влияние этнических особенностей на преступность и правоприменение в различных регионах страны, а также социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Основное внимание уделяется проблемам этнической преступности, специфике работы правоохранительных органов в многонациональной среде и трудностям, с которыми сталкиваются освобожденные лица. В статье приводятся примеры из российской практики и анализируются действующие законодательные механизмы, включая нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ и других федеральных законов. Формулируются рекомендации по совершенствованию профилактической работы, реабилитации и социальной интеграции освобожденных лиц в условиях многонационального общества.

В статье рассматривается роль цифровых экосистем в развитии партнерских отношений на примере ведущих российских компаний: «Сбера», «Яндекса» и ВТБ – в период 2020– 2024 гг. Представлен обзор теоретических основ понятия «цифровая экосистема» и его трактовки в российском контексте, проанализированы различные модели формирования экосистем. В теоретической части обосновано, что цифровая экосистема представляет собой совокупность финансовых и нефинансовых сервисов компании, способных удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов. Основная часть статьи посвящена анализу кейсов («Сбер», «Яндекс», ВТБ). В заключении подчеркнуто, что опыт российских компаний демонстрирует эффективность цифровых экосистем как инструмента развития партнерских отношений, если сбалансировать интеграцию и сотрудничество.

В статье рассмотрены основные факторы, непосредственно влияющие на процессы цифровизации в банковской сфере. Проанализированы общие принципы цифровой эволюции кредитных организаций, оценен уровень цифровизации банковской системы Российской Федерации и рассмотрены ее особенности. Изложены опасности цифровизации банковской сферы (кибер преступность) и основные методы борьбы с ними. Предложены ключевые направления цифровых технологий в работе банковской области.

Исследование раскрывает многоаспектное влияние современного налогового администрирования на экономическую динамику российских регионов через призму цифровой трансформации. Анализируются структурные особенности налогового администрирования в российских условиях с акцентом на интеграцию передовых цифровых решений, включая технологии распределенного реестра и системы машинного обучения. Представленные статистические данные демонстрируют эволюцию применения цифровых инструментов в работе налоговых органов и их корреляцию с показателями налоговых поступлений и экономического роста территорий. Результаты исследования подтверждают стратегическую значимость цифровой трансформации налогового администрирования для раскрытия экономического потенциала российских регионов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- РосНОУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 105005, г Москва, Басманный р-н, ул Радио, д 22

- Юр. адрес

- 105005, г Москва, Басманный р-н, ул Радио, д 22

- ФИО

- Зернов Владимир Алексеевич (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______

- Сайт

- https://rosnou.ru/