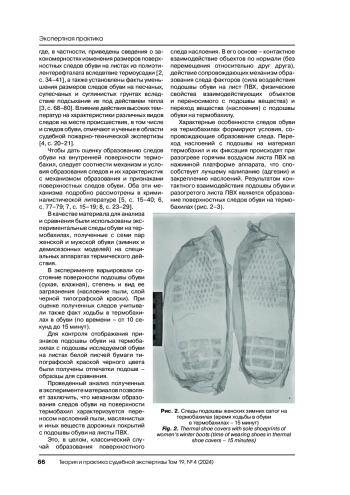

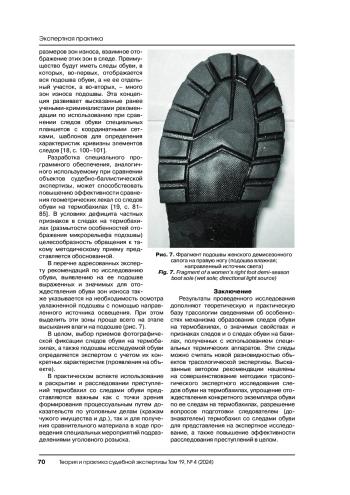

В статье рассмотрены вопросы трасологического экспертного исследования следов обуви, образуемых при надевании бахил на обувь с помощью специальных аппаратов термического действия и последующей ходьбе в обуви. На бахиле возникает поверхностный след за счет перенесения наслоения пыли, маслянистых и иных веществ дорожных покрытий с подошвы обуви. Особенность механизма образования этих следов определяет разогрев поливинилхлоридной пленки бахилы в момент образования следа на ней, а также факт ношения обуви в бахиле. В условиях ношения обуви с бахилой после образования следа на ней происходит многократный контакт подошвы с бахилой и, соответственно, с уже находящимся на ней следом. Кратность контакта определяется временем хождения и числом сделанных в обуви шагов. Отмечено, что многократное контактное взаимодействие подошвы обуви и поверхностного следа на бахиле приводит к истиранию и растаптыванию следа, ухудшению его качества. Это выражается в снижении резкости (смазывании) границ элементов рисунка следа, изменении формы их контура, уходе в следах большей части особенностей микрорельефа поверхности подошвы. При решении вопроса о тождестве образовавшей след обуви в бахиле предлагается уделить особое внимание признакам износа подошвы, отображающимся в следах в виде зон потертости. Именно они доступны для выделения в размытой множественным контактом подошвы с бахилой итоговой картине следа обуви. Для повышения эффективности сравнения следов на бахиле с экспериментальными следами обуви рекомендуется использовать прием построения шаблонов – геометрических лекал, учитывающих признаки локализации, формы, размеров зон износа и взаимное расположение отображений этих зон в следе.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.30764/1819-2785-2024-4-64-72

Следы-наслоения подошвы обуви на термобахилах непрочно фиксируются на листах ПВХ, поэтому дополнительная фиксация следов обуви на термобахиле путем распыления на них (например, лака для волос) не рекомендуется, поскольку может привести к изменению либо потере отобразившихся в следе признаков подошвы обуви.

Список литературы

1. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник / Под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма, 2009. 384 с.

2. Латышов И.В., Пахомов М.Е. Особенности экспертной оценки следов обуви на полимерных листах, подвергшихся впоследствии термоусадке в условиях пожара // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 4. С. 34-41. https://doi.org/10.24412/2071-6184-2022-4-34-41

3. Корытов Д.А., Яковлева Л.А. Анализ типичных ошибок при производстве трасологических экспертиз следов подошв обуви // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 22 . № 2. С. 68-80.

4. Зернов С.И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, сопряженных с пожарами: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1996. 128 с.

5. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1965. 124 с.

6. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. М.: Издательство «Щит-М», 2007. 344 с.

7. Сухарев А.Г., Калякин А.В., Егоров А.Г., Головченко А.И. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2010. 420 с.

8. Латышов И.В., Донцов Д.Ю., Китаев Е.В. и др. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / Под ред. И.В. Латышова. Волгоград: ВА МВД России, 2022. 524 с.

9. Зуев Е.И. Трасологическая экспертиза следов обуви. М., 1964. 59 с.

10. Прищепа В.П. Влияние условий формирования следа на особенности отображения признаков обуви // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 2. Киев, 1965. С. 175-187.

11. Грановский Г.Л. О классификации идентификационных признаков обуви // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы научной конференции. Сб. № 2 (Душанбе, 19-20 мая 1962 г.). Душанбе: Таджикский университет им. В.И. Ленина НИЛСЭ, 1962. С. 220-223.

12. Майлис Н.П. Микротрасологическое исследование следов обуви // Экспертная практика и новые методы исследования. М.: ВНИИСЭ, 1981. Вып. 18. С. 8-10.

13. Герасимов A.M., Капитонов В.Е., Киселев В.В., Рыжков В.Л. Трасологическое исследование следов кроссовок: методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1993. 16 с.

14. Смотров С.А., Простухин С.И. Способ фиксации и изъятия «влажных следов» обуви // Экспертная практика и новые методы исследования. М.: ВНИИСЭ, 1990. Вып. 12. С. 7-10.

15. Смотров С.А. Новые модификации идентификационного исследования статических поверхностных следов обуви // Экспертная практика. М., 1991. № 32. С. 3-6.

16. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / Под ред. И.В. Кантор. М.: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 376 с.

17. Liu L., Wu J., Luo Y., Lin S. Reproducibility of Artificial Cut on Heel Area of Rubber Outsole // Journal of Forensic Sciences. 2020. Vol. 65. No. 1. P. 229-237. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14148

18. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов (трасологические исследования): учеб. пособ. для вузов МВД СССР / Отв. ред. А.Ф. Волынский. Волгоград, 1980. 286 с.

19. Латышов И.В. Повышение эффективности технико-криминалистических средств в решении задач судебно-баллистических экспертиз // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 4 (40). С. 81-85.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Представлены переводы рефератов избранных статей, опубликованных в периодических изданиях: Journal of Forensic Sciences [www. wileyonlinelibrary. com/journal/jfo], Forensic Science International [www. elsevier. com/locate/forsciint], Forensic Science International: Digital Investigation [www. elsevier. com/locate/j. fsidi], Forensic Science International: Reports [www. elsevier. com/locate/j. fsir], Science & Justice [www. elsevier. com/locate/j. scijus].

В статье приводятся обоснование возможности и примеры использования общедоступных геопорталов и данных геоинформационных систем (ГИС) для установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий (ДТП) при проведении автотехнической и видеотехнической экспертиз. Автор описывает особенности исследования видео- и фотоизображений с места ДТП, знакомит с терминами и определениями, необходимыми для изложения процедуры и результатов исследования в экспертном заключении.

В статье проанализированы современные экспертные технологии выявления и исследования следов преступлений в сложных следственных ситуациях. Целесообразность разработки темы определяется тем, что указанные многими авторами современные экспертные технологии распространены недостаточно, и не внедрен системный подход к выявлению и исследованию следов. Необходимо ознакомить научных работников и практиков с широким спектром возможностей современного подхода к работе со следами с использованием инноваций и технологий мирового уровня.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что на основе эмпирического подхода выявлены новейшие технические и теоретические разработки в области экспертных технологий, которые пока не используются широко ни в теоретических рекомендациях, ни в практической деятельности следователей. Методология и методика исследования базируются на дедуктивной модели научного метода и состоят в наблюдении, синтезе, анализе, систематизации и дедукции с последующей формализацией в рамках практической деятельности.

В статье рассматривается одна из наиболее технологичных групп элементов защиты документов и денежных билетов – дифракционные устройства с оптически переменными изображениями – DOVID. За последние десятилетия они активно развивались как в технологическом плане, так и с точки зрения повышения привлекательности защищенной полиграфической продукции. Согласно исследованиям, DOVIDы (голограммы) наряду с водяными знаками являются наиболее запоминающимися и узнаваемыми средствами защиты документов и банкнот для потребителей.

Причина популярности DOVIDов заключается в долговечности и универсальности. Производители стремятся обеспечить возможность их проверки как на обывательском уровне (за счет разнообразия оптически переменных эффектов), так и на экспертном – специалистами в области защиты документов с использованием специального оборудования, позволяющего оценить оптическую вариабельность элемента в целом, а также физические параметры дифракционной решетки (ее период и ориентацию) в частности. В статье проанализирован процесс развития данных элементов защиты, отмечены основные производители и их разработки, внедряемые при изготовлении защищенной полиграфической продукции, кратко изложен общий принцип их действия, приведены иллюстрации отдельных рассматриваемых защитных элементов, выделены основные причины возросшей популярности DOVID. Кроме того, представлены технические средства, позволяющие провести проверку подлинности защитных элементов.

В статье представлены результаты исследований высушенной и измельченной марихуаны с помощью спектроскопии в ближней инфракрасной области и спорово-пыльцевого анализа для решения экспертной задачи, связанной с установлением принадлежности к ранее разделенным растительным массам. Проведена запись БИК-спектров экспертных образцов. Показана возможность интерпретации спектральных данных с применением дискриминантного анализа проекций на латентные структуры. Определены таксономический состав 8 435 пыльцевых зерен и спор, а также количественное содержание каждого таксона.

По результатам проведенного исследования сделан вывод, что применение комплекса независимых и взаимодополняющих методов позволяет получить необходимое и достаточное количество совпадающих признаков, которые могут быть признаны неповторимыми (уникальными), для проведения идентификации. Предложенная схема исследования может быть применена и для других наркотиков растительного происхождения.

Внедрение современных технологий требует от эксперта совершенствования знаний, умений и навыков, без которых не представляется возможным полноценное формирование его компетентности и компетенции. Анализ литературных источников показал, что большинство ученых придерживается мнения, согласно которому компетентность и компетенция эксперта должны формироваться в процессе получения профессионального образования. Эта позиция, как правило, обосновывается только с точки зрения теории судебной экспертизы, при этом психологический аспект формирования компетентности и компетенции эксперта остается без должного внимания. Таким образом, представляется важным изучение психологии судебно-экспертной деятельности в части становления компетентности эксперта.

В рамках образовательного процесса будущие эксперты изучают психологию профессиональной деятельности, однако полученной информации бывает недостаточно для развития профессиональных навыков. За время обучения не происходит погружения в специфику психологических знаний о судебно-экспертной деятельности, в связи с чем, с нашей точки зрения, данный образовательный процесс требуется пересмотреть. Для качественного ознакомления с психологическими особенностями деятельности эксперта обучающиеся должны изучать их с учетом психологических знаний, уделяя внимание взаимному влиянию двух наук (психологии и судебной экспертизы), психологической структуре личности судебного эксперта, ее структурным составляющим и психологическому взаимодействию с другими участниками процесса, попутно развивая экспертное мышление и внутреннее убеждение. Результатом данного образовательного процесса должны стать получение соответствующих знаний и последующая выработка навыков, относящихся к компетентной составляющей деятельности эксперта.

В настоящей статье приведены основные принципы подготовки экспертных кадров в области судебной экспертизы видеозаписей в рамках существующей в ФБУ РФЦСЭ имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте России системы дополнительного профессионального образования. С точки зрения судебной экспертологии рассмотрены понятия «субъект судебно-экспертной деятельности», «специальные знания» и «компетенция эксперта видеотехника». На примере курсов повышения квалификации проиллюстрированы подходы к расширению компетенции эксперта-видеотехника и повышению квалификации действующих экспертов с учетом развития технических средств фиксации аудио-, видео- и фотоматериалов.

В статье обсуждается феномен наводящего вопроса как объект лингвистической экспертизы текста. Показывается, что наводящий вопрос, во-первых, содержит семантическую информацию в виде пропозиции (пропозициональный критерий), во-вторых, вводит информацию в поле зрения отвечающего (критерий актуальности) и, в-третьих, отражает версию описываемых событий, желательную для спрашивающего (критерий ангажированности). Лингвистическое исследование позволяет сделать вывод о выполнении пропозиционального критерия и критерия актуальности. Критерий ангажированности относится к экстралингвистической информации и довольно редко может быть доказан чисто лингвистическими средствами – как результат анализа соответствующего дискурса.

Анализируются примеры функционирования наводящих вопросов в реальном дискурсе – в допросах на этапе следствия и на судебных заседаниях. Показываются те части семантики общих и специальных вопросов, которые чаще всего используются опытными коммуникаторами для передачи собеседнику своих представлений о наиболее вероятном ответе. Обсуждаются также близкие феномены следственного и судебного дискурса: подсказки и ситуации «дополненной реальности».

Феномен наводящего вопроса следует считать междисциплинарным, имеющим не только лингвистический, но и психологический и правовой аспекты. С точки зрения методологии лингвистическое исследование позволяет выявить только собственно языковые признаки наводящих вопросов – наличие пропозиции и актуальность (введение информации в поле зрения адресата). Ангажированность как признак наводящего вопроса находится за пределами лингвистического знания.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 109044, г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д.10, стр.1.

- Юр. адрес

- 101000, г Москва, Басманный р-н, Большой Спасоглинищевский пер, д 4

- ФИО

- Витушкин Вячеслав Александрович (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______