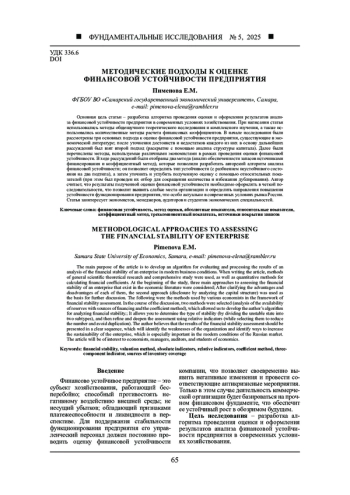

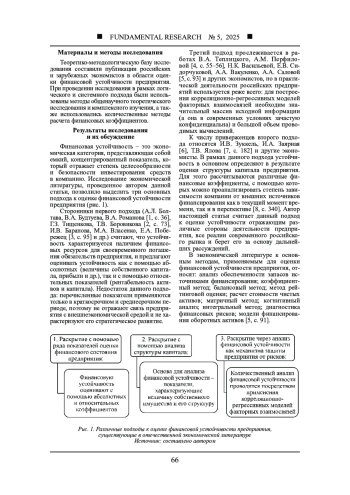

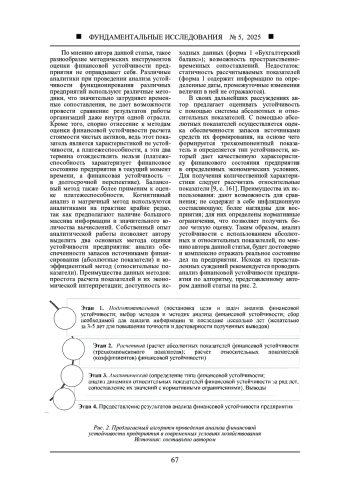

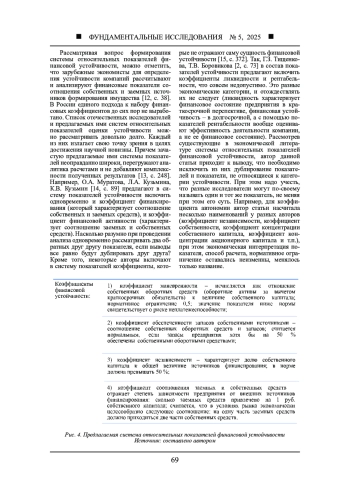

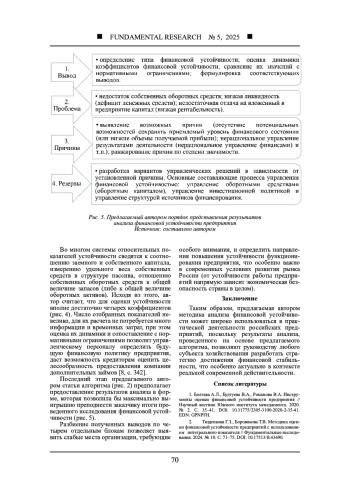

Основная цель статьи - разработка алгоритма проведения оценки и оформления результатов анализа финансовой устойчивости предприятия в современных условиях хозяйствования. При написании статьи использовались методы общенаучного теоретического исследования и комплексного изучения, а также использовались количественные методы расчета финансовых коэффициентов. В начале исследования были рассмотрены три основных подхода к оценке финансовой устойчивости предприятия, существующие в экономической литературе; после уточнения достоинств и недостатков каждого из них в основу дальнейших рассуждений был взят второй подход (раскрытие с помощью анализа структуры капитала). Далее были перечислены методы, используемые различными экономистами в рамках проведения оценки финансовой устойчивости. В ходе рассуждений были отобраны два метода (анализ обеспеченности запасов источниками финансирования и коэффициентный метод), которые позволили разработать авторский алгоритм анализа финансовой устойчивости; он позволяет определить тип устойчивости (с разбиением неустойчивого состояния на два подтипа), а затем уточнить и углубить полученную оценку с помощью относительных показателей (при этом был проведен их отбор для сокращения количества и избежания дублирования). Автор считает, что результаты полученной оценки финансовой устойчивости необходимо оформлять в четкой последовательности, что позволит выявить слабые места организации и определить направления повышения устойчивости функционирования предприятия, что особо актуально в современных условиях рынка России. Статья заинтересует экономистов, менеджеров, аудиторов и студентов экономических специальностей.

Идентификаторы и классификаторы

Финансово устойчивое предприятие – это субъект хозяйствования, работающий бесперебойно; способный противостоять негативному воздействию внешней среды; не несущий убытков; обладающий признаками платежеспособности и ликвидности в перспективе.

Список литературы

1. Болтава А.Л., Будтуева В.А., Романова В.А. Инструменты оценки финансовой устойчивости предприятия // Научный вестник Южного института менеджмента. 2020. № 2. С. 35-41. DOI: 10.31775/2305-3100-2020-2-35-41 EDN: GPNPFH

2. Тищенкова Г.З., Боровикова Т.В. Методика оценки финансовой устойчивости предприятий с использованием интегрального показателя // Фундаментальные исследования. 2024. № 10. С. 71-75. DOI: 10.17513/fr.43690 EDN: JQSKHF

3. Баранова И.В., Власенко М.А., Побережец Е.А. Управление финансовой устойчивостью организации в практике финансового менеджмента: методический аспект // Сибирская финансовая школа. 2022. № 4. С. 94-101. DOI: 10.34020/1993-4386-2022-4-94-101 EDN: DFLGJI

4. Теплицкий В.А., Перфилова А.М. Обеспечение устойчивого финансового развития предприятия // Балтийский экономический журнал. 2011. № 1 (5). С. 53-58. URL: https://klgtu.ru/upload/bezh/bzh_1_5_2011.pdf (дата обращения: 30.04.2025). EDN: OFZZJB

5. Васильева Н.К., Сидорчукова Е.В., Вакуленко А.А., Салова А.А. Методический инструментарий оценки финансовой устойчивости организации // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 39 (1). С. 89-97. DOI: 10.24412/2309-4788-2022-1-39-89-97 EDN: HETRDQ

6. Зуккель И.В., Заярная И.А. Современные российские методики оценки финансовой устойчивости компании // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 6-1. С. 63-67. DOI: 10.17513/vaael.592 EDN: BJTHLC

7. Ялова Т.В. Сущность подходов к оценке финансовой устойчивости организации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-2 (44). С. 179-182. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10526 EDN: KZPKGS

8. Тимофеева Е.С., Губернаторов А.М. К вопросу о сущности финансовой устойчивости, ее роли в анализе финансового состояния организации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 8-2. С. 339-346. DOI: 10.17513/vaael.3665 EDN: FMLJVP

9. Тахумова О.В., Нефидова М.Т., Мишанькин С.Н., Соболева Ю.С., Пидоря И.А. Экономическая оценка финансовой устойчивости организации как фактор повышения эффективности принятия управленческих решений // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 5-3. С. 158-165. URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=577 (дата обращения: 30.04.2025). EDN: TVUONM

10. Негашев Е.В. Проблемы логического обоснования классификации финансовых ситуаций по степени финансовой устойчивости компании // Учет. Анализ. Аудит. 2015. № 5. С. 38-44. EDN: UNXNJL

11. Теплицкий В.А., Мнацаканян А.Г. Методический подход определения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия // Балтийский экономический журнал. 2011. № 2 (6). С. 83-95. EDN: OWKYDV

12. Cernavskis K. Financial stability of enterprise as the main precondition for sustainable development of economy // Regional formation and development studies. 2022. № 3 (8). Р. 36-46. DOI: 10.15181/rfds.v7i2.2360 EDN: RWWOAL

13. Побережец Е.А., Баранова И.В. Методические аспекты сравнительного анализа финансовой устойчивости предприятий // Сибирская финансовая школа. 2022. № 2 (146). С. 247-255. DOI: 10.34020/1993-4386-2022-2-247-255 EDN: RQQKMB

14. Муратова О.А., Кузьмина Л.А., Кузьмин К.В. Влияние конкурентоспособности на экономическую устойчивость предприятия // Балтийский экономический журнал. 2016. № 1 (15). С. 86-94. URL: https://klgtu.ru/upload/bezh/bzh_1_15_2016.pdf (дата обращения: 30.04.2025). EDN: WANEGT

15. Цветых А.В., Лобков К.Ю. Финансовая устойчивость предприятия: сущность и оценка // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 371-374. DOI: 10.26140/anie-2021-1001-0092 EDN: DYAVCW

Выпуск

Другие статьи выпуска

Конкуренция за квалифицированные кадры на современном рынке труда вынуждает российские компании прилагать больше усилий для развития внутренних ресурсов. Потребность в разработке новых эффективных стимулов для удержания сотрудников и повышении уровня их вовлеченности обусловливает актуальность проблемы развития кадрового потенциала. Целями исследования являются анализ системы управления карьерой сотрудников на примере крупной российской компании металлургической отрасли и определение ее эффективности. В ходе работы определены преимущества и недостатки линейного, сетевого и индивидуализированного подходов в карьерном менеджменте. Изучена система карьерного менеджмента в активно развивающейся организации, обладающей значительными финансовыми ресурсами и опирающейся на передовые современные технологии. Выявлено, что основной технологией управления карьерой в компании является технология кадрового резерва: развитие и удержание ценных сотрудников, прошедших отбор, оценку и подготовку для последующего занятия вакантных управленческих должностей. Выяснилось, что на фоне высоких показателей вовлеченности сотрудников в компании отмечается ухудшение структуры кадрового резерва. Анализ данных о резервистах позволил определить ряд отрицательных тенденций, таких как снижение мотивации, рост текучести среди молодежи, падение интереса к развивающим программам среди резервистов среднего и высшего звена, низкая внутренняя мобильность. Для повышения эффективности работы системы управления карьерой в компании предлагаются: переход к модели индивидуализированных карьерных траекторий, большая открытость карьерных возможностей для резервистов, активация программ наставничества, работа с внутренним брендом, запуск регулярной обратной связи от руководителей, установление приоритетности внутреннего кадрового резерва перед внешним, развитие программ стажировок и т. д. Предлагаемые мероприятия направлены на повышение удовлетворенности проактивных сотрудников в плане развития их профессиональных и карьерных возможностей и способны существенно повлиять как на количественные, так и на качественные характеристики кадрового резерва компании.

В настоящее время возрастает роль аналитического и управленческого инструментария, направленного на регулирование и стабильность реализации предпринимательской деятельности в регионе. Принимая во внимание данную тенденцию, сбалансированная система показателей маркетинга представляет научный интерес в исследовании вопросов, касающихся проблем, подходов и принципов данной системы. Целью исследования является изучение основных подходов, определяющих сущность сбалансированной системы показателей на примере подразделений маркетинговой службы в малом и среднем предпринимательстве Дальневосточного федерального округа, установление ключевых проблем на пути их достижения. Авторами рассмотрены основные подходы, определяющие сущность системы показателей, на основании полевых исследований, проведенных в Дальневосточном федеральном округе, установлены основные проблемы формирования сбалансированной системы показателей, используемые маркетинговыми отделами, на примере предпринимательских субъектов. Авторы среди ключевых проблем сбалансированной системы показателей выделили: асимметричность выбора оптимальных региональных параметров значений показателей эффективности; высокий разрыв в квалифицированных региональных специалистах, владеющих приемами методики сбалансированной системы показателей; ограниченный обмен знаниями в регионе и отсутствие эффективного коворкинга на уровне представителей крупного, малого и среднего бизнеса, а также другие проблемы. Также авторы установили, что топ-менеджеры малых производственных предприятий готовы использовать на практике комплекс управления маркетингом взаимоотношений при наличии понятной, простой и систематизированной методики. Результаты исследования могут быть применены и задействованы в административно-муниципальных проектах, программах поддержки и развития малого и среднего предпринимательства органами федеральной, региональной и местной государственной власти.

Раскрываются основные условия успешного технико-организационного развития предприятий, организаций военно-промышленного комплекса и рыночно-предпринимательского сектора экономики во взаимно-согласованном режиме деятельности. Развитие межсекторального взаимодействия оборонных и гражданских отраслей следует рассматривать не только как крупный резерв повышения политико-экономического могущества страны, но и как перспективную концепцию ускорения ее инновационного развития. Цель исследования - рассмотреть различные научные подходы к экономическому обоснованию процессов разработки, производства и продвижения техники и технологий двойного применения из оборонного в гражданский сектор экономики Российской Федерации на взаимно-встречной основе; предложить меры промышленной политики, обеспечивающие технологический суверенитет и ускоренное инновационное развитие в этих секторах. Материалы и методы исследования базируются на актуальной эмпирической базе данных хозяйственной деятельности отечественных предприятий, проанализированных с применением содержательных подходов, причинно-следственных связей, моделей формирования промышленной политики и технологического прогнозирования. Результаты исследования и их обсуждение подводят специалистов к пониманию, что совместное и согласованное развитие этих разных по целям деятельности и общественной значимости секторов не должны отдаваться стихийным методам регулирования, но востребованы достаточно жесткие инструменты промышленной политики и механизмы государственно-частного партнерства. Необходимая жесткость управленческого воздействия на участников военно-гражданской интеграции ставится в зависимость от их места в цепочке создания новой потребительной стоимости и степени современности применяемых технологий и систем машин для производства востребованной потребителями разных секторов продукции. Сделан вывод, что снимать естественные барьеры на распространение и эксплуатацию технологий двойного назначения возможно в контролируемом для интересов безопасности режиме подходящими инструментами промышленной политики, разрешая проблемы успешного продвижения в профильной деятельности организаций передовых инженерно-экономических и организационных решений. Авторская гипотеза исследования строится на допущении, что применение промышленной политики делает возможным обеспечение синергии экономических потенциалов акторов гражданского и оборонного секторов экономики. Реализуются значимые резервы увеличения выпуска продукции двойного назначения в режиме как прямой, так и обратной интеграции производственных возможностей этих секторов, имеющей к тому же высокое импортозамещающее значение для производства конкурентоспособной продукции.

Настоящая работа посвящена совершенствованию методов управления себестоимостью, а именно формированию информационно-аналитической модели управления себестоимостью. Актуальность исследования в первую очередь обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности предприятий в условиях интеграции Узбекистана в мировую экономику. Кроме того, несмотря на немалое количество научных работ, посвященных данному направлению, количественный учет влияния внешних факторов при принятии финансовых управленческих решений, как правило, остается за рамками исследований. В статье рассмотрены современные методы управления себестоимостью. По результатам анализа отечественных и зарубежных публикаций по вопросам управления себестоимостью и современным инструментам бизнес-аналитики установлено, что выбор подходящего метода или их комбинации зависит от специфики предприятия и его целей, при этом не последнюю роль играет степень развития информационно-аналитического инструментария. На основе проведенного анализа финансовых показателей UzAuto Motors выявлена необходимость оценки степени влияния различных факторов на себестоимость продукции. Описан алгоритм отбора внешних факторов, оказавших наибольшее влияние на изменения себестоимости, и произведена оценка корреляции социально-экономических показателей и себестоимости акционерного общества UzAuto Motors. В качестве инструментария для улучшения предиктивной аналитики предприятия предложена информационно-аналитическая панель для оценки и контроля себестоимости. Предложенная модель способствует повышению прозрачности и оперативности управления себестоимостью, обеспечивает возможность проведения углубленного анализа факторов, влияющих на затраты, и позволяет принимать обоснованные управленческие решения, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия. Результаты работы могут быть полезны не только для UzAuto Motors, но и для других промышленных предприятий, стремящихся к эффективному управлению затратами.

Обеспечение экономической безопасности предприятия является первостепенной задачей для субъектов бизнеса в современных экономических реалиях, которые характеризуются негативными проявлениями внешней среды. В связи с этим исследование особенностей внешней среды представляет собой актуальное направление с позиций выработки решений стратегического характера. Целями данного исследования являются анализ условий, в рамках которых ведет свою деятельность отечественный бизнес, а также моделирование изменения ущерба и вероятности наступления ключевых рисков с позиций принятия стратегических решений. Данная работа основана на научных публикациях и данных бухгалтерской (финансовой) отчетности компании, выступившей объектом исследования, - АО «Газстройпром». В работе были использованы методы анализа, синтеза, моделирования, абстрагирования, обобщения и экономического анализа. По материалам АО «Газстройпром» было выявлено, какие условия внешней бизнес-среды выступили предпосылками для корректировки стратегии ведения деятельности с целью обеспечения высокого уровня экономической безопасности. В данном исследовании было осуществлено моделирование ущерба и вероятности от наступления ключевых рисков системы экономической безопасности АО «Газстройпром» после корректировки стратегии по ключевым рискам внешней и внутренней среды. Кроме того, были рассчитаны снижение прибыли предприятия от общей совокупности риска и величина прогнозируемой прибыли с учетом риска по моделируемому примеру. В результате было предложено установить в качестве ключевой цели для стратегии АО «Газстройпром» обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Для ее реализации были сформулированы соответствующие подцели.

Индустрия 4.0 предполагает применение качественно новых технологических решений во всех сферах производственной деятельности человека. К числу таких технологий относятся технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Фармацевтическая отрасль экономики является одной из консервативных, с точки зрения технологических изменений. Тем не менее, использование таких технологий способствует устойчивому развитию участников фармацевтической отрасли, социально-экономическому развитию общества в целом. Целью данной статьи являются выявление и идентификация проблем, возникающих при разработке новых лекарственных средств и препаратов в фармацевтике, обзор технологий искусственного интеллекта, способствующих разрешению обозначенных в исследовании проблем. Теоретическими и эмпирическими методами исследования выступили: анализ и синтез, обобщение и аналогия, сравнение, измерение. Основополагающим методом стал системный подход. В результате исследования выявлены проблемы, с которыми прежде всего сталкиваются разработчики новых лекарственных средств и препаратов. Систематизированы технологии искусственного интеллекта, применяемые в доклинических и клинических исследованиях и способствующие решению ряда обозначенных проблем, определены риски, возникающие при применении технологий искусственного интеллекта в процессе создания новых лекарственных средств и препаратов, что имеет практическую значимость для разработчиков и производителей фармацевтической продукции.

В статье рассматривается техническая обеспеченность как один из главных факторов устойчивости сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае. Целью исследования является анализ влияния уровня износа материально-технической базы на экономические показатели сельскохозяйственных организаций и обоснование направлений повышения эффективности использования основных средств. Использованы методы системного и сравнительного анализа, а также группировка данных по природно-экономическим зонам и степени износа. Анализ проводился на основе данных официальной статистики и отчетности сельскохозяйственных организаций региона. Особое внимание уделено тому, как уровень технической оснащенности влияет на такие показатели, как фондовооруженность труда, чистая прибыль на единицу площади и удельный вес активной части в структуре основных средств. Проведенный анализ показал территориальную и структурную дифференциацию технической оснащенности, а также зависимость рентабельности и прибыли от степени физического износа. Установлено, что большей устойчивостью обладают хозяйства с умеренным уровнем износа, а высокая рентабельность в условиях изношенной техники сопряжена с рисками и снижением фондовооруженности. В работе предложены меры по повышению технической обеспеченности, охватывающие финансовые, организационные, технологические и образовательные аспекты. Практическая значимость полученных результатов заключается в выявлении региональных особенностей и формировании практических рекомендаций по поэтапной модернизации МТБ в целях обеспечения устойчивого развития аграрного производства.

Целью исследования является обоснование необходимости систематического анализа компаниями, создающими товары класса люкс, выбранных бизнес-моделей и своевременной корректировки формирующих их элементов, что позволит управлять финансовыми рисками этих компаний. Пандемия привела к росту цен на предметы роскоши, а высокая степень неопределенности, в которой живет современный мир, и экономическая нестабильность обусловили пересмотр потребителями приоритетов, что требует от производителей товаров класса люкс трансформации выбранных бизнес-моделей. В результате исследования представлен анализ изменений, произошедших в последние годы как на мировом рынке товаров класса люкс, так и на российском; описаны ключевые характеристики предметов роскоши и изменения представлений о брендах в этой индустрии; систематизированы особенности рынка товаров класса люкс с применением шаблона бизнес-модели Остервальдера-Пинье; предложено с целью управления финансовыми рисками компаний, создающих товары класса люкс, пересматривать их деятельность с применением подходов, описывающих бизнес-модели, в частности с помощью шаблона Остервальдера-Пинье, позволяющих выработать системное представление о формирующих ее элементах и сформулировать предложения по их трансформации. Предложенный авторами подход имеет теоретическое значение, так как объединяет инструментарий построения бизнес-моделей компаний с управлением финансовыми рисками и обладает практической значимостью для компаний - производителей предметов роскоши. Источниками информации послужили научные статьи, экспертные оценки, статистические данные.

Целью работы является определение конкурентоспособного потенциала китайских предприятий текстильной отрасли на мировом рынке. В качестве основных методов исследования использованы: общенаучные методы анализа научной литературы, сравнения и синтеза информации, методы сравнительного анализа, методы стратегического анализа. В статье проведен литературный анализ прошлых исследований по теме конкурентоспособности текстильной отрасли Китая, выявления сильных и слабых сторон, а также факторов ее развития. На основании прошлых исследований установлено, что авторы недостаточно внимания уделяют конкурентному анализу текстильных предприятий с точки зрения долгосрочного стратегического планирования. В практической части работы выполнен сравнительный анализ текстильных предприятий Китая и других стран Азии по технико-экономическим характеристикам. Установлено, что текстильные предприятия Китая менее рентабельны и в меньшей степени ориентируются на экспорт, чем конкуренты. При этом производительность труда и степень интенсификации и механизации производства в китайской текстильной отрасли выше. На основании проведенного исследования выполнен SWOT-анализ текстильной отрасли Китая и определены составляющие конкурентоспособного потенциала текстильных предприятий Китая: повышение эффективности за счет интенсивного роста и механизации производства; наличие государственной поддержки и возможность работы в свободных экономических зонах; достигнутый высокий уровень развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; качественные характеристики товара. Научная новизна исследования заключается в том, что обоснована возможность долгосрочного роста предприятий китайской текстильной отрасли на международном рынке за счет интенсификации и инновационной эффективности производства.

Цель работы - определение движущих сил развития и потенциальных возможностей мировых автопроизводителей в условиях глобальной конкуренции.

Методы исследования: общенаучные методы рейтингового анализа, кластерного анализа, межстранового сравнения. В статье проведен обзор научных исследований по теме конкурентоспособности и конкуренции на мировом рынке легковых автомобилей. На основе представленных публикаций делается вывод о недостаточной разработанности темы исследования конкуренции между мировыми автопроизводителями в научной среде. В практической части работы выполнен межстрановой анализ мировых центров производства и потребления новых легковых автомобилей. Установлено, что в условиях глобальной конкуренции возрастает роль Китая как лидера в производстве и реализации электромобилей и гибридных автомобилей. В статье также проведен рейтинговый анализ мировых автопроизводителей из Германии, Нидерландов, США, Франции, Индии, Китая и Японии по показателям технологических инноваций производства электромобилей и гибридов, а также по показателям стратегического позиционирования. На основе рейтинга выполнен кластерный анализ, который позволил подразделить мировых автопроизводителей по их возможностям конкурировать на рынке электромобилей и гибридных автомобилей. Кластеры конкурентоспособности показывают лидеров и аутсайдеров рынка в зависимости от их положения.

В работе представлен подход, который позволяет на основе оценки бюджетной безопасности с позиции индикаторов остроты кризисной ситуации выявить наиболее острые угрозы и проблемы бюджетной безопасности в сложившихся условиях турбулентности и экономической неопределенности. Цель настоящей статьи - провести комплексный анализ состояния регионального бюджета с позиции обеспечения его бюджетной безопасности для определения тенденций, формирующих кризисную ситуацию в регионе. Материалами настоящего исследования явились труды, разработки и рекомендации отечественных ученых-экономистов и практиков, затрагивающие проблемы бюджетной безопасности. Расчетно-аналитическая составляющая базировалась на статистических данных и данных Министерства финансов Республики Мордовия. Методологической основой исследования послужили как общенаучные методы (научная абстракция, метод исторического и логического единства), так и специальные методы (метод сравнительного и индикативного анализа, зонной теории). Авторами проведен сравнительный анализ динамики показателей сбалансированности регионального бюджета, дана оценка уровня бюджетной обеспеченности, проанализирован индекс бюджетных расходов. Дана оценка бюджетной безопасности с позиции индикаторов остроты кризисной ситуации, что позволило выявить наиболее острые угрозы в исследуемой сфере. Проведенный анализ показал, что уровень бюджетной обеспеченности за исследуемый период снизился. Сделан вывод о том, что данное обстоятельство является определенным вызовом, поскольку отражает недостаточную мобилизацию собственных доходов в региональный бюджет.

С 2014 г. ключевым внешним шоком, определяющим развитие российской экономики, являются геополитические факторы, в том числе санкционного характера, которые оказывают влияние на ее стратегически важных бизнес-акторов. Среди них ПАО «Газпром» - лидер газовой отрасли России с исключительными правами на экспорт трубопроводного газа страны. Цель исследования - оценка влияния динамики экспортных трубопроводных поставок газа Российской Федерации в Европу на финансовые показатели «Газпрома», а именно на его валовую прибыль, в контексте формирования геополитических угроз финансовой устойчивости и долгосрочного развития компании, а также ослабления позиций России как одного из ведущих поставщиков природного газа в Европу. Отмечается, что сокращение экспорта трубопроводного газа Российской Федерации в Европу с форсированием динамики в 2022-2023 гг. было преимущественно обусловлено выключением из логистики поставок по европейскому вектору газопроводов «Северный поток», «Северный поток - 2», «Ямал - Европа», «Союз», «Уренгой - Помары - Ужгород» и «Прогресс». Это негативно повлияло на валовую прибыль «Газпрома», особенно в условиях снижения экспортных цен на газ в 2023 г. Адаптация компании к внешним шокам ограничена волатильностью ценовых трендов и дальнейшим охлаждением отношений с Европейским союзом и связана с расширением сотрудничества со странами Азии и с Турцией, наращиванием производства и экспорта сжиженного природного газа и нефти и частичной переориентацией на внутренний рынок.

Цель исследования - развить теоретические положения финансового менеджмента промышленных корпораций на микро- и макроуровнях на основе интегративного подхода. В статье использованы современные методы, включая диалектический анализ, логический анализ, метод интеграции. На основе изучения тенденций преобразовательных процессов в технологических и информационных контекстах, происходящих в настоящее время в национальной промышленности, выявлена необходимость формирования и внедрения инновационных подходов в финансовом управлении, расширяющих традиционное представление состава объектов финансового управления и целевых ориентиров. Предложен авторский теоретический подход к сущности интеграции в теории финансового менеджмента, что позволило разработать авторскую модель генезиса интегрированного финансового менеджмента промышленных корпораций на микро- и макроуровнях, включающую три эволюционных состояния финансового менеджмента: традиционное, стратегическое и интегрированное. Полученные автором результаты исследования имеют не только теоретическое значение в части развития теории финансового менеджмента, но и практическое значение, заключающееся в возможности их применения в финансовом управлении промышленных корпораций на микро- и макроуровнях. Целевым результатом будет являться укрепление стратегической финансовой устойчивости промышленных корпораций на микро- и макроуровнях и их резистентности к внешним вызовам и угрозам, что в конечном счете обеспечит достижение финансовой самоорганизации промышленных корпораций на микро- и макроуровнях.

Цель исследования - выявление и анализ сложившихся в российской практике тенденций в системе лицензирования финансовых организаций и предложение мер, которые необходимо предпринять ее участникам в связи с переходом на новую модель лицензирования. В связи с этим предметом исследования выступают отношения, возникающие в процессе лицензирования финансовых организаций в условиях применения новых технологий и развития финансовых инноваций. Для достижения поставленной цели были использованы методы анализа, синтеза, обобщения, а также логический метод. В процессе проведения исследования авторами раскрыто лицензирование финансовых организаций в контексте разных позиций; определены особенности, ограничения и риски традиционной модели лицензирования; выделены тенденции в системе лицензирования финансовых организаций и определены новые подходы, которые базируются на двух основных аспектах: прогнозирование рисков и стимулирование инноваций; предложены практические рекомендации по переходу к новой модели лицензирования в России. Сделан вывод, что в условиях развития цифровой экономики обусловливается необходимость перехода на новую модель лицензирования финансовых организаций, чтобы создать благоприятную среду для внедрения финансовых инноваций и проводить регуляторные меры с учетом проактивного рискориентированного подхода.

В условиях усиливающейся экономической нестабильности поведение частных инвесторов приобретает все более выраженные черты иррациональности, что требует обращения к инструментарию поведенческой экономики. В статье рассматриваются ключевые психологические установки и социальные детерминанты, формирующие поведение российских инвесторов в современной инвестиционной среде. Особое внимание уделено историко-культурным и институциональным факторам, повлиявшим на низкий уровень доверия к финансовым институтам, фрагментарную финансовую грамотность и доминирование краткосрочных мотиваций. На основе анализа трансформации инвестиционного поведения с 1990-х годов до настоящего времени выявлены устойчивые поведенческие паттерны, включая склонность к консерватизму, эффект толпы, избыточную самоуверенность и подверженность эмоциональным реакциям. Раскрыта роль цифровизации, информационной асимметрии и кодексов добросовестного поведения в контексте формирования этически и рационально обоснованных инвестиционных стратегий. Отдельное внимание уделено влиянию финансовой социализации, эмоционального интеллекта и культурных сценариев на принятие решений в условиях высокой неопределенности. Предложены практические меры по снижению когнитивных искажений и повышению эмоциональной устойчивости инвесторов. Сделан вывод о необходимости интеграции поведенческого подхода в регуляторные, аналитические и образовательные практики на финансовом рынке.

Целью исследования выступает анализ антимонопольного законодательства в банковской сфере на примере некоторых стран. Изучение антимонопольного законодательства в банковском секторе нужно для понимания того, как разные страны регулируют конкуренцию в своих банковских отраслях для предотвращения монополистической практики и продвижения справедливой, эффективной финансовой системы. В статье рассмотрены законы, принятые отдельными странами для обеспечения конкуренции в банковской сфере. Каждая страна имеет свои собственные нормативно-правовую среду и подход к антимонопольному законодательству. Эти законы направлены на предотвращение антиконкурентного поведения банков, которое подразумевает ценовой сговор, сговор или злоупотребление доминирующим положением на рынке. В статье проведен сравнительный анализ антимонопольных законов и нормативных актов на примере Канады, Соединенного Королевства, Индии и Японии для выявления сходств, различий и тенденций развития. Актуальность исследования заключается в том, что изучение банковского законодательства имеет решающее значение для понимания динамики банковского сектора и его влияния на экономику и общество в целом. При написании статьи использованы методы анализа, синтеза сравнения и систематизации. В результате исследования сделан вывод, что антимонопольное законодательство в выбранных странах гарантирует, что банки не злоупотребляют доминирующим положением и не занимаются недобросовестной практикой, ограничивающей конкуренцию.

Ликвидность нефтяных компаний в России является ключевым элементом их финансовой устойчивости, напрямую влияющим на способность выполнять краткосрочные обязательства и эффективно функционировать в условиях нестабильной экономической среды. Важность анализа ликвидности нефтяных компаний определяется также тем, что в России нефтяная промышленность играет системообразующую роль в экономике: отрасль формирует значительную долю бюджета, экспортных поступлений и инвестиций. Цель исследования - определить и проанализировать влияние внутренних и внешних факторов на ликвидность предприятий, работающих в нефтяной промышленности Российской Федерации. Для достижения цели был сформирован датасет, включающий данные по 70 нефтяным компаниям за 2021-2023 гг., содержащий как показатели деятельности самих предприятий, так и характеристики макроэкономической среды. На основе построенных эконометрических моделей были определены значимые факторы, влияющие на различные типы ликвидности: для абсолютной - финансовый рычаг и рентабельность активов; для быстрой - показатели стратегии устойчивого развития и рентабельность активов; для текущей - размер компании и рентабельность активов. Проведенное исследование позволило выявить особенности влияния факторов на ликвидность, что важно для совершенствования подходов к управлению финансовой устойчивостью в нефтяной отрасли России.

В настоящее время к числу важнейших экономических и социальных задач относятся последовательное увеличение денежных доходов во всех социальных группах населения, сокращение численности и удельного веса бедных слоев, а также снижение чрезмерной дифференциации в уровнях доходов между различными социальными группами населения. Цель исследования состоит в анализе основных источников повышения денежных доходов населения в регионах Центрального федерального округа, в определении типичных подгрупп регионов в зависимости от приоритетных для них источников доходов и в оценке имеющихся резервов дальнейшего увеличения денежных доходов по основным социальным группам населения. Углубленный анализ социально-экономического положения регионов Центрального федерального округа с использованием официальной статистической отчетности Росстата на основе статистических группировок и вычисления системы обобщающих показателей позволил определить и оценить резервы дальнейшего увеличения денежных доходов во всех регионах и группах населения, что должно послужить оценкой эффективности управленческой деятельности региональных органов власти. Для получения корректных, то есть адекватных реальной ситуации, оценок социально-экономического положения в регионах предложено увеличивать совокупность применяемых методов и статистических показателей, а также не использовать расчетные или фиктивные средние величины вместо представительных средних величин, которые являются типичными и характерными для всех объектов изучаемой совокупности. Оценка относительного и абсолютного влияния главных факторов на повышение денежных доходов населения позволила предложить для внедрения в регионах комплекс приоритетных мер по повышению номинальных и реальных доходов населения, особенно в низкодоходных группах.

Статья посвящена эмпирическому анализу влияния макроэкономических факторов на российский венчурный рынок, включая ключевую ставку, инфляцию, рост валового внутреннего продукта и санкции 2022 г. Исследование основано на данных 1857 сделок с 2017 г. Методология включает множественную линейную регрессию и корреляционный анализ, где зависимыми переменными выступают объем и количество сделок на разных стадиях инвестирования. Результаты показали, что ключевая ставка оказывает значимое отрицательное влияние на объем сделок, особенно на поздних стадиях, что связано с повышенной чувствительностью к стоимости капитала. Инфляция положительно коррелирует с объемом сделок на стадии В, вероятно, из-за стремления инвесторов хеджировать риски. Рост валового внутреннего продукта слабо влияет на венчурный рынок, что указывает на его ориентацию на инновации, а не на общую экономическую конъюнктуру. Санкции 2022 г. наиболее негативно отразились на количестве сделок, особенно на стадиях «венчурный раунд А» и «венчурный раунд В», ограничивая доступ к международному финансированию. При этом их влияние на объем рынка оказалось менее значимым, что свидетельствует об адаптации участников. Исследование подчеркивает, что основной вызов для рынка - высокая ключевая ставка и макроэкономическая нестабильность, а не санкционное давление. Полученные выводы важны для разработки стратегий развития венчурного рынка с учетом его чувствительности к макроэкономическим факторам. Работа вносит вклад в понимание динамики российского венчурного финансирования в условиях внешних шоков и предлагает практические рекомендации для регуляторов и инвесторов.

Рынок розничных банковских услуг - один из самых динамичных сегментов современного банковского рынка: с каждым годом расширяется перечень услуг, предоставляемых кредитными учреждениями физическим лицам, совершенствуются технологии обслуживания. В связи с этим исследование, имеющее своей целью изучение современных тенденций и перспектив развития рынка розничных банковских услуг в России, является достаточно актуальным и значимым. При написании статьи использовались общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, статистический и графический методы. В работе рассмотрены понятия банковской услуги и розничной банковской услуги, что позволило определить сущность рынка розничных банковских услуг. Проведен анализ основных тенденций, характеризующих современное состояние рынка банковских услуг, предоставляемых физическим лицам, выявлены основные проблемы его функционирования. Замедление темпов роста рассматриваемого рынка обусловлено неблагоприятными макроэкономическими условиями в стране, потребовавшими ужесточения мер денежно-кредитного регулирования и повышения банковских процентных ставок. В результате сужаются объемы розничного банковского кредитования, в том числе ипотечного, автокредитования. Однако в области депозитных и платежных услуг населению наблюдается позитивная динамика, возрастают объемы дистанционного банковского обслуживания. Проведенный анализ позволил выявить перспективы развития рынка розничных банковских услуг.

В статье рассматриваются вопросы привлечения китайских прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в условиях снижения роли потоков прямых иностранных инвестиций в развитии мировой экономики. Показано, что существуют тенденции снижения роли потоков входящих прямых иностранных инвестиций в мировой экономике в целом с 2001 г., соответственно в экономике России подобные тенденции фиксируются с 2009 г., при этом в случае с российской экономикой основными причинами указанных тенденций можно назвать финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., и введение и ужесточение односторонних антироссийских санкций стран коллективного Запада с 2014 г. Автором приводятся некоторые причины снижения притока китайских прямых иностранных инвестиций в экономику России с 2015-2016 гг., среди которых названы опасения односторонних антироссийских санкций стран коллективного Запада и связанных с ними вторичных санкций, снижение сложности доступа крупных китайских компаний к поставкам российских углеводородных ресурсов и иного сырья (что являлось одним из факторов привлечения прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию), наличие сложностей с реализацией инвестиционных проектов у ряда китайских инвесторов в последние годы, обусловленных внутрироссийскими факторами. Также в статье приводятся рекомендации по мерам стимулирования и регулирования потоков китайских прямых иностранных инвестиций в Россию.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru