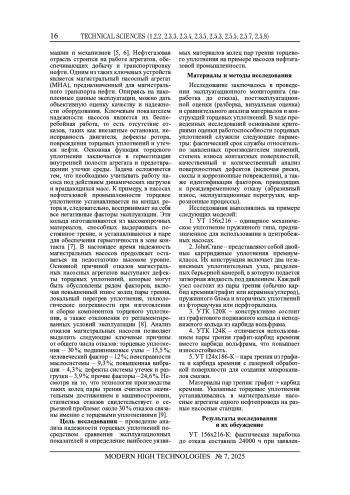

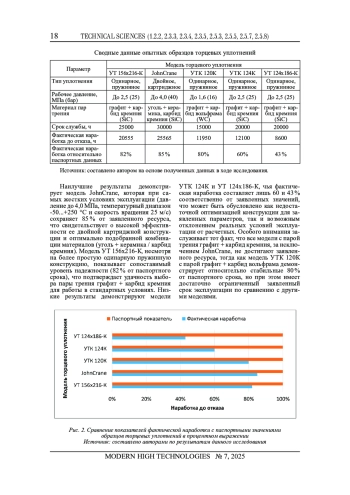

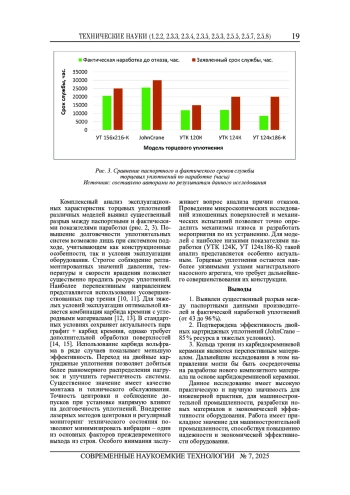

Цель исследования - проведение анализа надежности торцевых уплотнений посредством сравнения эксплуатационных показателей и определение наиболее уязвимых материалов колец пар трения торцевого уплотнения на примере насосов нефтегазовой промышленности. Торцевые уплотнения имеют широкое применение в машиностроительной отрасли и используются в металлообрабатывающем оборудовании, подъемно-транспортных механизмах, двигателестроении, нефтегазовом оборудовании. Статья посвящена исследованию причин выхода из строя торцевых уплотнений, применяемых в машиностроении для герметизации вращающихся элементов агрегатов. Оценивается важность применения торцевых уплотнений и рассматриваются факторы, способствующие преждевременному выходу из строя. Приводится статистика отказов насосных агрегатов, которая позволяет говорить о необходимости поиска методов повышения их надежности и долговечности. Выполнен сравнительный анализ заявленных характеристик и фактических показателей образцов торцевых уплотнений различных моделей, бывших в эксплуатации, что позволило сделать вывод об их износостойкости. Проведен анализ комбинаций применяемых колец пар трения, который показал, что в условиях эксплуатации агрессивных сред под давлением пара графит + карбид кремния сохраняет свою актуальность, однако требует дополнительной обработки поверхностей. Комбинация пары трения уголь + керамика, карбид кремния является более совершенной конструкцией, позволяющей снизить износ от сил трения, возникающих при эксплуатации. Таким образом, применение карбидокремниевой керамики позволяет увеличить межремонтный интервал агрегата в части необходимости замены торцевого уплотнения из-за износа колец трения.

Идентификаторы и классификаторы

В современном машиностроении торцевые уплотнения занимают особое положение как критически важные элементы, обеспечивающие герметичность и надежность вращающихся агрегатов.

Список литературы

1. Душко О.В., Пушкарев Д.О. Износостойкие керамические торцовые уплотнения для нефтехимической промышленности // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: сборник статей Международной научно-технической конференции (Волгоград - Волжский, 01-31января 2004 г.) / Под общ. ред. В.М. Шумячера. Волгоград - Волжский: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2004. С. 61-63. [Электронный ресурс]. URL: item.asp?id=22640305 (дата обращения: 28.05.2025). EDN: TBLJTP

2. Душко О.В. Повышение износостойкости деталей объемных гидроагрегатов путем применения керамических материалов // Наука и образование: архитектура, градостроительство и строительство: материалы Международной конференции, посвященной 60-летию образования вуза: в 2 ч. (Волгоград, 18-19 сентября 2012 г.). / Редколлегия: С.Ю. Калашников, А.Н. Богомолов, П.П. Олейников, Л.Ю. Главатских, Н.В. Мензелинцева, О.В. Максимчук, С.Л. Туманов, А.В. Жиделёв. Ч. I. Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. С. 100-107. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vgasu.ru/attachments/sb-mk-noags-1.pdf (дата обращения: 28.05.2025). EDN: RUFADJ

3. Ахметзянов Л.М., Гарипов И.Н. Увеличение межремонтного периода динамических насосов для перекачки нефтепродуктов // Экспозиция Нефть Газ. 2018. № 7 (67). С. 56-58. URL: download/elibrary_36424541_25815865.pdf (дата обращения: 28.05.2025). EDN: YNRFRB

4. Кравченко И.Н., Петров С.В. Современные материалы для уплотнительных пар насосного оборудования // Нефтяное хозяйство. 2017. № 5. С. 112-115. DOI: 10.24887/0028-2448-2017-5-112-115

5. Рыжов В.В. Триботехнические характеристики керамических материалов на основе карбида кремния // Трение и износ. 2016. Т. 37. № 2. С. 178-185. DOI: 10.3103/S1068366616020114

6. Душко О.В., Уманский А.П., Пушкарев Д.О. Композиционные износостойкие материалы на основе карбида кремния // Огнеупоры и техническая керамика. 2005. С. 22-24. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26274110 (дата обращения: 28.05.2025).

7. Карманов А.В., Росляков Д.А. Оценка эксплуатационных показателей надежности магистральных насосов магистральных нефтепродуктопроводов // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2015. № 12. С. 41-45. EDN: OSVSFN

8. Варнаков Д.В., Неваев А.С., Сотников С.П. Анализ отказов и повышение надежности нефтепродуктопровода // Modern Science. 2021. № 1-2. С. 440-444. EDN: XLBUPN

9. Катков Д.С., Наумова О.В., Спиридонова Е.В. Повышение надежности трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов увеличением ресурса трибосопряжений насосного оборудования // Вестник Евразийской науки. 2020 № 2. URL: https://esj.today/PDF/04SAVN220.pdf (дата обращения: 28.05.2025).

10. Кузин В.В., Фёдоров С.Ю., Григорьев С.Н. Технологическое обеспечение качества кромок колец пары трения из карбида кремния для торцевых уплотнений насосов // Новые огнеупоры. 2017. № 11. С. 65-69. DOI: 10.17073/1683-4518-2017-11-65-69 EDN: ZUNQAP

11. Душко О.В., Перфилов В.А., Ярошик В.В., Землянушнов Д.Ю. Определение свойств изделий из высокотвердой керамики для нефтегазовой промышленности // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2016. № 6. С. 28-32. URL: download/elibrary_26135715_59145638.pdf (дата обращения: 28.05.2025). EDN: VZYDAB

12. Душко О.В., Перфилов В.А., Буров А.М., Ярошик В.В. Повышение износостойкости деталей нефтегазового оборудования, изготовленных из композиционных материалов на основе SIC-AL2O3 и SIC-AL2O3-ALN // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2017. № 1. С. 30-32. URL: download/elibrary_27648663_66643807.pdf (дата обращения: 28.05.2025). EDN: XHAXXD

13. Кузин В.В., Григорьев С.Н., Фёдоров С.Ю. Взаимосвязь структуры Al2O3-керамики с механизмом формирования поверхностного слоя заготовок при алмазном шлифовании // Новые огнеупоры. 2019. № 1. С. 65-68. DOI: 10.17073/1683-4518-2019-1-65-68 EDN: BSYQOH

14. Кузин В.В., Портной Н.Р., Фёдоров С.Ю., Мороз В.И. Влияние воздушно-абразивной обработки на эксплуатационные характеристики изделий из оксидно-карбидной керамики // Новые огнеупоры. 2015. № 1 (9). С. 62-67. DOI: 10.17073/1683-4518-2015-9-62-67 EDN: WODJSX

15. Бесиса Д., Эвайс Э., Ахмед Я., Элхосини Ф., Фенд Т., Кузнецов Д.В. Влияние атмосферы спекания на производство композитов из SIC/ALN-КЕРАМИКИ // Новые огнеупоры. 2017. № 9. С. 54-59. DOI: 10.17073/1683-4518-2017-9-54-59

Выпуск

Другие статьи выпуска

Развитие компетентностного подхода в образовании в настоящее время актуализирует проблему формирования разных видов функциональной грамотности, которая определяется как предпосылка развития компетентностей. Цель исследования - выявление дефицита научных знаний по проблеме формирования математической функциональной грамотности, конкретизация ее сущности для будущих инженеров и обоснование целесообразности использования кейс-заданий и проектов для ее формирования. Достижение поставленной цели определяет необходимость решения следующих исследовательских задач: выявить предпосылки и основные направления в решении проблемы формирования функциональной математической грамотности, конкретизировать сущность математической функциональной грамотности как основы формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих инженеров; обосновать потенциал профессионально ориентированных кейс-заданий и проектной деятельности будущих инженеров как результативных средств поэтапного формирования математической функциональной грамотности. Решение поставленных исследовательских задач осуществлялось на методологии полипарадигмальности как непротиворечивом единстве системного, личностно ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов, позволяющих ориентировать образовательный процесс на формирование математической функциональной грамотности как базиса профессиональных компетенций в активной деятельности субъектов в процессе решения личностно значимых профессионально ориентированных кейс-заданий и проектов. Использовался теоретический анализ психолого-педагогической литературы, в том числе статьи, монографии, диссертации по рассматриваемой проблеме, общенаучные методы (анализ, синтез, классификация, систематизация и др.). Результатом решения проблемы формирования математической функциональной грамотности будущих инженеров явилось уточнение понятия, выдвижение и теоретическое обоснование идей поэтапного развития исследуемого феномена посредством формирования предметных математических знаний и умений, способностей воспроизведения математических факторов, применение методов, выполнение вычислений с последующим решением профессиональных задач и проблем жизненных ситуаций с использованием средств и методов математики. Обоснована целесообразность использования кейс-заданий и проблемной деятельности профессиональной направленности для результативного формирования функциональной математической грамотности будущих инженеров. Исследование актуализирует проблему разработки пула профессионально ориентированных кейс-заданий и тем проектов, учитывающих специфику профессиональной деятельности конкретных направлений подготовки.

Статья посвящена рассмотрению состояния социального сиротства в современном Китае, поскольку проблема воспитания, обучения и развития детей, оставшихся без попечения родителей, носит международный характер и актуальна для большинства стран. Целью работы является анализ причин социального сиротства в Китае, его статистики и структуры, стратегии государственной политики по оказанию поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Представлено рассмотрение базовых принципов традиционного воспитания в китайских семьях, основанных на многовековых традициях, нарушение которых подрывает устои семьи и порождает рост числа детей, лишенных родительского попечения. Описана структура социального сиротства, образованная брошенными, оставленными и «теневыми» детьми. Исследованы направления государственной политики в сфере профилактики и преодоления социального сиротства. Осмысление различных аспектов социального сиротства расширяет представление об этой острой социальной проблеме и обогащает недостаточно изученные аспекты педагогической науки не только Китая, но и России, поскольку материалами исследования послужили диссертации, монографии, научные статьи китайских и российских ученых. посвященные проблемам детей, оставшихся без попечения родителей. Исследование осуществлялось на теоретическом и эмпирическом уровнях комплексом взаимосвязанных методов, адекватных изучаемым феноменам. Теоретические методы включали проблемный анализ воспитания детей в китайских семьях; причинно-следственный анализ роста числа детей, лишенных родительского попечения, стратегий воспитания детей в детских домах. Эмпирическими методами выступили анализ педагогической документации, педагогическое наблюдение, опрос воспитанников и воспитателей Цицкарского детского дома.

Цель исследования состоит в разработке и обосновании модели обучения физике бакалавров направления «Биотехнические системы и технологии», позволяющей формировать метапредметное инженерное мышление в ходе изучения физики в вузе. Автором отстаивается точка зрения о необходимости и целесообразности интеграции биотехнической, медико-биологической и физико-математической областей знания как фундаментального и прикладного содержания физики, изучаемой будущими биомедицинскими инженерами в вузе. На основе анализа современных тенденций, наметившихся в инженерной подготовке по физике в вузах России, автором предпринята попытка разработать модель обучения физике бакалавров направления подготовки «Биотехнические системы и технологии», которая включает три основные составляющие: физико-математическая, биотехническая, медико-биологическая. Первая составляющая предполагает формирование основы фундаментальных знаний о физических законах и методах математического моделирования, обеспечивая возможность анализа биосистем и биообъектов. Вторая составляющая ориентирует на применение знаний для разработки и анализа технических устройств, используемых в области ремонта и эксплуатации медицинской аппаратуры, а также на формирование практических навыков, необходимых для работы с техническими устройствами. Третья составляющая нацелена на изучение влияния физических факторов на живые организмы и принципы работы медицинского оборудования, замыкая цикл от теории к практическому применению. В статье приведены примеры физических задач, способствующих развитию метапредметного инженерного мышления у студентов, изучающих физику в контексте будущей профессиональной деятельности.

Проблема исследования обусловлена противоречием между потребностями образовательных организаций профессионального образования в педагогах с высоким уровнем умений и способностей к инновационной деятельности и недостаточной разработанностью структуры и содержания понятия «готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности». Цель исследования - конкретизация содержания понятия готовности педагога профессионального обучения к инновационной деятельности и выявление его структуры. Методами исследования явились: изучение регламентирующих государственных документов; анализ и обобщение данных научно-педагогической литературы и результатов опытно-поисковой деятельности. Авторами предложено конкретизированное определение понятия «готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности», в котором внимание акцентировано на потенциальных возможностях инновационной деятельности педагога как способа не только успешного решения актуальных педагогических задач, но и профессионального развития педагогического работника учреждения среднего профессионального образования в соответствии с его предпочтениями и особенностями современных требований к профессиональной деятельности. К структурным компонентам готовности педагога профессионального обучения к инновационной деятельности отнесены когнитивный, мотивационный, деятельностный, рефлексивный. Полученный результат создает предпосылки для продолжения исследования в направлении разработки и обоснования организационно-педагогических условий совершенствования рассматриваемого вида готовности педагогов профессионального обучения.

Современная система высшего образования переживает интенсивную цифровую трансформацию, сопровождающуюся не только техническими инновациями, но и значительными изменениями в когнитивных процессах обучающихся. Проблема когнитивной эффективности различных методов и приемов обучения становится особенно актуальной в условиях «цифрового слабоумия» - феномена, отражающего снижение глубины обработки информации, ухудшение внимания и ослабление долговременной памяти. Целью настоящего исследования является определение влияния цифровых и традиционных педагогических методов и приемов на познавательную деятельность студентов и разработка рекомендаций для их сбалансированного применения в образовательной практике вуза. Методологическая база включает анализ научной литературы, сравнительно-сопоставительный подход, педагогическое наблюдение за учебным процессом иностранных студентов, обучающихся по специальности «Зарубежное регионоведение» на базе Высшей школы международных отношений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В результате исследования выявлено, что цифровые технологии способствуют развитию оперативной памяти и скорости обработки информации, но негативно сказываются на устойчивом внимании и критическом мышлении. Традиционные методы, напротив, обеспечивают глубокое усвоение и развитие метапознавательных навыков. Выводы подчеркивают необходимость гармоничного сочетания цифровых и классических инструментов для достижения высокой когнитивной эффективности обучения.

В современных условиях будущему учителю необходимо быть компетентным в вопросах творческого проектирования образовательного процесса и организации творческой деятельности обучающихся. Целью статьи является обоснование условий и характеристик организации художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании. В статье обобщен опыт работы по организации художественно-творческой деятельности студентов кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета в течение 2023-2025 гг. В технологическом и художественном образовании художественно-творческая деятельность играет важную роль в формировании личности будущего учителя, характеризуется практической направленностью, активным вовлечением в процесс творчества. Автор акцентирует внимание на формировании ценностно-смыслового отношения к художественно-творческой деятельности, универсальных и общепрофессиональных, профессиональных компетенций студентов и использовании интерактивных заданий творческой направленности в единстве учебной и внеучебной деятельности. Организация художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании позволяет лучше понять значение творческих составляющих в профессии, готовит к различным видам педагогического труда, а также расширяет горизонты технологических, художественных и педагогических знаний, умений и навыков. В статье автор делает вывод о важности художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании как гармоничного сочетания художественного мастерства, творческой свободы, уникальности идей, где каждый элемент обогащает друг друга в процессе создания продуктов деятельности на основе инновации, индивидуальности и экспериментирования.

Статья посвящена исследованию внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс преподавания геометро-графических дисциплин в технических вузах. Основная цель - выявление возможностей эффективного применения технологий искусственного интеллекта в обучении геометро-графическим дисциплинам. Рассматриваются современные тенденции развития инженерного образования и трудности, с которыми сталкиваются студенты при освоении геометро-графических дисциплин. Обосновывается необходимость исследования возможности интеграции современных технологий в процесс геометро-графической подготовки. Исследование включает анализ научно-методической литературы, эмпирическое испытание нейросетей DeepSeek, GigaChat и Rugpt, педагогический опыт автора. Изучается потенциал искусственного интеллекта для автоматизации разработки оценочных материалов, консультативной помощи студентам и оптимизации самостоятельной работы. Опровергается возможность существенной экономии времени преподавателей благодаря использованию искусственного интеллекта для генерации учебных заданий по графическим дисциплинам, так как невозможно генерировать изображения требуемого уровня. Выделяются преимущества и недостатки автоматизированных систем оценки, подчеркивается важность индивидуализации заданий и предоставления своевременной обратной связи. Отмечается положительное влияние новых технологий на повышение мотивации и вовлеченности студентов в учебный процесс, но остается открытым вопрос об определении уровня самостоятельности выполнения заданий. Автор утверждает, что новые технологии пока неприменимы в геометро-графической подготовке студентов, однако подчеркивает перспективность их внедрения в ближайшее время благодаря постоянному развитию. Отмечается важность качественной переподготовки педагогов и регулярного обновления программного обеспечения с учетом особенностей каждого вуза. Автор акцентирует внимание на значимости разработки российских программных продуктов и призывает осторожно внедрять технологии искусственного интеллекта, принимая во внимание потенциальные угрозы и ограничения.

Современные социально-экономические и политические изменения в России требуют создания новых институтов, обеспечивающих поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Одним из таких институтов сегодня становится профессия социального координатора, введенная для оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Цель данного исследования - выявить ключевые компетенции социальных координаторов, значимо влияющие на их деятельность, а также определить основные способы их формирования и развития. В статье рассматриваются ключевые аспекты профессии социального координатора, её роль в структуре социальной работы и в системе социономических профессий в целом. Изложены результаты исследования профессиональных, ценностно-смысловых и личностных компетенций социальных координаторов, уровня их стрессоустойчивости. В исследовании применены несколько психологических методик, с помощью которых выявлены наиболее значимые компетенции, установлена степень их выраженности и востребованности. Обобщены актуальные проблемы, с которыми сталкиваются социальные координаторы в процессе практической деятельности. Приведены результаты анализа программ повышения квалификации. На основе оценки респондентов выявлены наиболее эффективные формы и методы обучения, которые следует использовать при подготовке социальных координаторов. Предложены конкретные направления подготовки социальных координаторов с учетом результатов исследования.

В статье рассматривается проблема реализации речетворчества на иностранном языке в педагогическом вузе с использованием функциональных возможностей искусственного интеллекта. Обосновывается актуальность внедрения данного цифрового инструмента в образовательный процесс, направленный на развитие креативного письма как важного компонента профессиональной подготовки будущих педагогов, соответствующего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы уточняются понятия письма и письменной речи, творческого письма и речетворчества, а также их роль в формировании речевой активности обучающихся. Подчеркивается значение перехода от репродуктивных форм обучения к продуктивным видам речевой деятельности, стимулирующим развитие ассоциативного мышления и речевой инициативы. В ходе педагогического эксперимента были апробированы задания с использованием нейросетевых моделей и генеративных ИИ-платформ, направленных на формирование у студентов умений творческого письма в рамках темы «Работа. Карьера». Представлены данные диагностики уровня сформированности умений письменной речи до и после применения разработанных заданий. Анализ результатов показал рост мотивации студентов, повышение качества письменных высказываний и развитие способности к смысловому продуцированию текста. Автор приходит к выводу о целесообразности системного включения искусственного интеллекта в практику преподавания иностранного языка как средства стимулирования речетворческой активности. Подчеркивается потенциал дальнейших исследований в этом направлении, включая разработку интерактивных платформ, совершенствование методических подходов и интеграцию искусственного интеллекта в междисциплинарную языковую подготовку будущих специалистов. Статья опубликована при поддержке гранта на проведение исследований по приоритетным направлениям научной деятельности университетов-партнеров (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева») (Тема: «Научно-методическое сопровождение иноязычного образования в вузе и школе»).

Современная государственная политика в России отдаёт приоритет воспитательной роли семьи. В связи с этим полноценное музыкальное развитие детей дошкольного возраста возможно лишь при тесном взаимодействии педагогов и родителей. Это обуславливает необходимость разработки педагогической технологии, направленной на сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи в музыкальном развитии детей старшего дошкольного возраста. Цель исследования: разработка, теоретическое обоснование и апробация педагогической технологии сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в музыкальном развитии детей старшего дошкольного возраста. Теоретическая часть исследования заключалась в изучении проблем взаимодействия и сотрудничества педагогов образовательных учреждений и семьи, сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьёй, структуры педагогической технологии, музыкального развития детей дошкольного возраста. Эмпирическая часть исследования состояла из констатирующего, формирующего и контрольного этапов; применялись методы опроса, наблюдения, изучения опыта педагогической деятельности, оценивания и измерения, математической обработки результатов исследования. В рамках исследования разработана и апробирована педагогическая технология сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в музыкальном развитии детей старшего дошкольного возраста, включающая взаимосвязанные компоненты. Диагностический компонент: определены критерии и показатели уровня сформированности музыкального развития детей, уровня воспитательного потенциала семьи в музыкальном развитии. Содержательный компонент - разработана программа сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи «Совместные шаги навстречу музыке», алгоритм организации очных коллективных мероприятий в формате цикла музыкальной гостиной, определены основные направления и формы сотрудничества в музыкальном развитии. Процессуальный компонент заключается в осуществлении сотрудничества по различным направлениям и формам. Основным форматом стала музыкальная гостиная, включающая в себя коллективное творческое дело. Результаты контрольного этапа эксперимента доказывают эффективность разработанной педагогической технологии сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в музыкальном развитии детей старшего дошкольного возраста.

В настоящее время возникает необходимость изучения научных понятий в условиях цифрового обучения. Особенно это касается естественно-научной области знаний, которая связана с абстрактными понятиями. Поскольку необходимость цифровой трансформации химического образования подчеркивается многими российскими документами, в статье рассмотрен процесс изучения химических понятий в условиях цифрового обучения. Цель исследования: выявить и экспериментально проверить организационно-методические особенности изучения химических понятий в условиях цифрового обучения на базовом уровне в десятом классе. В экспериментальном исследовании с 2021 по 2025 год с учетом поискового этапа участвовало 176 учащихся 10 классов Советского района города Казани. Методологической основой исследования служит системно-деятельностный подход, который позволяет в условиях цифрового обучения обеспечить научно-методические условия и подобрать необходимые педагогические инструменты для изучения основных химических понятий и формирования у обучающихся системы химических знаний. Дана характеристика основного понятия исследования «цифровое обучение». Конкретизированы принципы обучения предметным понятиям в условиях цифрового обучения. Это принцип персонализированного обучения с учетом индивидуальных возможностей и возрастных особенностей обучающихся и принцип практико-ориентированности и проблемности в обучении. Выявлены организационно-методические особенности изучения химических понятий в условиях цифрового обучения на примере базового курса химии в десятом классе. Это обогащение дидактического материала цифровыми инструментами и цифровыми ресурсами обучения; создание условий для актуализации ранее усвоенных химических понятий, которые служат основой для формирования новых понятий посредством цифровых ресурсов обучения; изучение химических понятий с использованием смешанного формата - сочетание традиционных и цифровых методов обучения химии с акцентом на методику проблемного обучения. В результате основного педагогического эксперимента установлен рост качества обучения и успеваемости благодаря целенаправленной реализации выявленных организационно-методических особенностей изучения химических понятий в условиях цифрового обучения.

Авторами исследована мотивационная направленность обучающихся школ Арктики Республики Саха (Якутия) и ее влияние на выбор педагогической деятельности. Исследование проводилось с 2020 по 2025 г. среди обучающихся психолого-педагогических классов, всего исследованием охвачены 411 обучающихся. Для формирования мотивационной направленности на педагогическую деятельность будущих студентов в Намском педколледже организованы различные виды профориентационной работы для школьников. Одним из направлений работы является организация работы психолого-педагогических классов. Особое внимание уделяется психолого-педагогическим классам в арктических улусах (районах), так как в этом регионе республики наблюдается острая нехватка педагогических кадров. В ходе исследования использованы ориентировочная анкета Б. Басса и тест диагностики мотивации к педагогической профессии, адаптированный с анкеты Г. В. Ахметжановой. Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного измерений показали увеличение средневзвешенного значения показателей критериев на контрольном этапе. Положительные результаты исследования доказаны увеличением количества выпускников психолого-педагогических классов, поступающих на работу по педагогическому направлению в арктических улусах Республики Саха (Якутия). Статья подчеркивает необходимость адаптации методов педагогической деятельности к особенностям арктической среды для повышения эффективности образовательного процесса и формирования у школьников устойчивой мотивации к обучению в условиях Севера.

Обоснована актуальность внедрения личностно развивающего подхода, направленного на раскрытие самостоятельности и творчества индивида, его самореализации в процессе обучения студентов неязыковых направлений подготовки иностранному языку. Цель - разработка принципов и элементов (целей, содержания, форм, методов, средств и результатов обучения) педагогической технологии в контексте рассматриваемого подхода. Материалы - научные изыскания по вопросам внедрения личностно развивающего подхода в вузах, в частности при освоении иностранного языка. Методы - ретроспективные исследования, систематизация, поисково-аналитический. Охарактеризованы сущность, дуальный характер, преимущества и возможные результаты внедрения рассматриваемого подхода в рамках вузовского образования. Предложены принципы реализации личностно развивающего подхода: этико-гуманистическое взаимодействие педагога со студентами; целенаправленное формирование личности под требования рынка труда; приобретение знаний через самостоятельное и креативное решение задач и практико-ориентированную деятельность личности. Разработаны элементы технологии проблемного обучения, направленной на расширение языковых и профессиональных знаний и на развитие личностных качеств. Предложенные принципы реализации рассматриваемого подхода имеют научную ценность для развития направления исследований в области личностно развивающего подхода и саморазвития, а разработанные элементы педагогической технологии имеют практическое значение для преподавателей иностранного языка при подготовке кадров технико-технологических направлений в системе высшего образования.

Основная цель исследования заключалась в том, чтобы выявить, насколько аспиранты чувствуют себя компетентными в различных аспектах исследовательского процесса, и определить ключевые области, требующие улучшения. В качестве метода исследования использовалась феноменологическая схема, а данные собирались с помощью полуструктурированных интервью с аспирантами. Для анализа результатов был применен контент-анализ. Результаты показали, что аспиранты демонстрируют уверенность в таких аспектах, как мотивация, выбор темы исследования и синтез информации. Однако они испытывают значительные затруднения в написании научных отчетов, структурировании исследований, владении английским языком и управлении временем. Участники исследования также выразили свои ожидания относительно более активной обратной связи от научных руководителей, а также необходимости усиленной практики в академическом письме и чтении научной литературы. Исследование подчеркивает важность создания условий для поддержки аспирантов в процессе их профессионального развития, включая обучение навыкам тайм-менеджмента, академического письма и работы с языковыми барьерами. Эти меры могут способствовать повышению уверенности аспирантов и улучшению их самоэффективности в научной работе. В конце статьи представлены предложения, основанные на результатах исследования.

В статье представлено описание экспериментального исследования сформированности коммуникативных умений у младших школьников с нарушениями речи. На основании обзора литературных источников по проблематике определены те коммуникативные умения, которые необходимы для подготовки к выбору профессии и овладению в дальнейшем профессиональными действиями: умения ориентироваться в теме коммуникативной ситуации, внимательно слушать и понимать собеседника, правильно строить повествовательные и вопросительные предложения, применять формы речевого этикета, владеть невербальными средствами общения, логично и последовательно излагать свои мысли. Методами исследования выбраны беседа и педагогический эксперимент. В результате проведенного исследования выявлены особенности, характеризующие коммуникативные умения у детей с нарушениями речи, такие как неумение ориентироваться в теме разговора, использование при ответах простых по структуре предложений, пропуски смысловых и структурных компонентов в синтаксических конструкциях, неумение последовательно излагать свои мысли, недостаточная осведомленность о профессиональной деятельности человека, неумение использовать в речи производные от данных слов, неумение пользоваться формами речевого этикета. Обоснована необходимость планирования логопедической работы по формированию коммуникативных умений у школьников рассматриваемой категории как пропедевтического компонента их профессионального выбора на основе полученных данных. Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева) по теме «Научно-методическое обеспечение организации коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с нарушениями речи и коммуникации».

В статье предложен метод формализации технических, технологических и режимных параметров производственного комплекса, реализованного средствами инфологического анализа. Целью работы является разработка альтернативного метода формализации параметров технологической линии, функционирующей в режиме дискретного поточного многономенклатурного производства, на основе инфологического анализа с применением средств реляционной модели данных в нотации IDEF1X. Авторами показана необходимость перехода от традиционных функциональных схем автоматизации к более гибким подходам, способным учитывать динамически меняющиеся производственные условия и разнообразие номенклатуры изделий, а также сложность критериев переналадки оборудования и вариативность технологических процессов. Проведен сравнительный анализ функциональной схемы автоматизации и инфологического анализа по ключевым критериям, таким как гибкость, структурированность данных, возможность интеграции и автоматизации проверки данных на ошибки. Результаты исследования подтверждают преимущества предложенного подхода, выраженные в сокращении времени адаптации модели к изменениям производственных условий, улучшении структуризации данных, повышении степени автоматизации формализации и расширении возможностей интеграции с системами управления производством и цифровыми сервисами. Предложенный метод обеспечивает эффективную унификацию и формализацию технических, технологических и режимных параметров, повышая точность и оперативность производственного планирования и управления в условиях цифровой трансформации промышленных предприятий.

Цель данного исследования - повышение точности оценки вероятности безотказной работы оборудования с учетом восстановительных операций посредством анализа и разработки алгоритма и способов учета восстановительных операций при расчете вероятности безотказной работы оборудования в технологическом процессе. В статье представлена разработка алгоритма учета восстановительных операций, как одного из методов обеспечения надежности, при расчете вероятности безотказной работы оборудования в технологическом процессе. Алгоритм отвечает следующим требованиям: применение вероятностного подхода; учет операций обслуживания и ремонта оборудования; учет наличия нескольких резервных экземпляров оборудования; учет различных способов использования резервного оборудования; возможность получения входных данных для алгоритма из доступных в процессе источников; программная реализуемость алгоритма; возможность встраивания в автоматизированные системы управления технологическими процессами. В основе алгоритма заложено применение множеств для видов и групп операций, а также различных коэффициентов восстановления безотказной работы оборудования: коэффициент уменьшения вероятности безотказной работы оборудования при простое, коэффициент восстановления вероятности безотказной работы оборудования при обслуживании и ремонте. Рассмотрены и проанализированы частные случаи применения разработанного алгоритма: последовательный, предполагающий использование одного экземпляра оборудования до тех пор, пока вероятность его безотказной работы выше граничного значения, и поочередный, заключающийся в переключении на другой экземпляр после каждого использования. Представленные в работе положения позволят повысить контроль в технологических процессах с применением автоматизированных систем управления и обеспечить их работоспособность на основе расчета априорных и апостериорных вероятностей безотказной работы оборудования в операциях технологического процесса.

В работе представлено исследование по разработке имитационной модели системы вентиляции и водоснабжения для аэроаквапонной установки. Исследование включает математическое моделирование процессов тепломассообмена в условиях выращивания картофеля в аэроаквапонной установке. Разработана комплексная модель, включающая системы управления компрессорно-конденсаторным блоком, трубчатыми электронагревателями и парогенератором. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании оптимальных температурных и влажностных режимов внутри установки. Определены оптимальные технологические параметры работы системы для различных режимов функционирования: осушения, увлажнения и поддержания заданных параметров микроклимата. В ходе исследования получены коэффициенты настройки пропорционально-интегральных регуляторов для управления клапанами бассейна, компрессорно-конденсаторным блоком, трубчатыми электронагревателями и парогенератором. Эти коэффициенты обеспечивают точное и эффективное регулирование, что позволяет минимизировать отклонения от заданных параметров и поддерживать стабильность микроклимата. Установлены критические параметры системы, включая минимальный порог положения клапанов водоснабжения. Практическая значимость работы заключается в создании эффективного инструмента для анализа и оптимизации работы систем микроклимата аэроаквапонных установок. Это способствует повышению их энергоэффективности и продуктивности, что открывает новые возможности для сельского хозяйства и позволяет более рационально использовать ресурсы при выращивании сельскохозяйственных культур в контролируемых условиях.

В статье рассматривается создание информационно-образовательной системы, направленной на повышение эффективности образовательного процесса дистанционного обучения с интеграцией виртуальных машин в среду Learning management system для автоматизации практических занятий при дистанционном обучении. Актуальность проблемы связана с необходимостью практико-ориентированности дистанционного образования и обеспечения современной цифровой образовательной среды с помощью информационных технологий. Целью исследования является разработка архитектуры образовательной системы, обеспечивающей управление организационными системами и автоматизацию дистанционных образовательных процессов лабораторно-практических занятий. Произведен анализ ограничений существующих систем управления обучением в части организации практических занятий. Представлены пользовательские сценарии взаимодействия пользователей в системе с интегрированными виртуальными машинами. Для этого использованы методы системного анализа и моделирования бизнес-процессов. Предложенная модель обеспечивает централизованное управление виртуальными лабораториями через LMS, автоматизацию жизненного цикла виртуальных машин и анализ результатов обучения. Результаты работы способствуют пониманию того, как автоматизация виртуальных лабораторий может повысить качество управления процессами дистанционного обучения, обеспечивая практическую ориентированность дисциплин, соответствие стратегии цифровой трансформации образования и создание новых информационных технологий для решения задач управления организационными системами.

Задача на определение знака числа является одной из проблемных в системе остаточных классов. Эта операция играет фундаментальную роль, поскольку лежит в основе других сложных для реализации операций, таких как сравнение чисел и деление. Традиционные алгоритмы основываются на вычислениях с определенными, специально подобранными наборами модулей, что делает такие алгоритмы эффективными только для ограниченного круга задач. Цель данной работы состоит в разработке нового алгоритма определения знака числа в системе остаточных классов. Новизна представленного алгоритма заключается в использовании дробных значений в модифицированной версии Китайской теоремы об остатках, что в свою очередь обеспечивает универсальность алгоритма и его применимость в системах остаточных классов любого типа. Разработанный подход позволяет эффективно определять знак числа в системе остаточных классов, не накладывая ограничений на выбор конкретного набора модулей. Программное моделирование показало увеличение быстродействия работы разработанного алгоритма в сравнении с известным методом на основе быстрого преобразования в обобщенной позиционной системе счисления. Полученные результаты могут эффективно использоваться в различных системах цифровой обработки сигналов и задачах машинного обучения.

Представленная разработка способствует внедрению цифровых технологий в описание процессов нефтехимических предприятий, отвечает потребностям промышленности в быстрых и точных расчетах, сокращает зависимость от дорогостоящих экспериментов и зарубежного программного обеспечения, что делает его актуальным как для науки, так и для реального сектора экономики. Целью исследования является способ расчета вязкости широкой фракции углеводородов с использованием нейронных сетей для повышения точности и эффективности прогнозирования по сравнению с традиционными методами и реализация в виде специализированного программного комплекса. Для оптимизации процесса обучения и ускорения вычислений исходная задача была разделена на несколько более простых подзадач с уменьшенной размерностью параметров, предложенная декомпозиция значительно сократила объем вычислений, что способствует снижению параметричности построенного многослойного полносвязного персептрона и понижению проблематичности процедуры обучения моделей. Для автоматизации сбора информации для обучения многослойного полносвязного персептрона был разработан вспомогательный программный комплекс, формирующий требуемые наборы данных в Unisim. Все построенные нейронные сети обучались на выборках, которые разбивались на обучающее, валидационное и тестовое подмножества по 70, 15 и 15 % от исходного набора соответственно. Потери при обучении не превысили 10-6 при отсутствии переобучения. Работоспособность полученного многослойного полносвязного персептрона дополнительно проверили на производственных данных, не использовавшихся при обучении. Реализация метода осуществлена в виде оригинального специализированного программного комплекса, в котором используется согласованная работа нескольких обученных нейронных сетей для точного расчета вязкости углеводородных смесей. Разработанный программный комплекс доказал свою эффективность и надежность, представляя собой мощный инструмент для расчета вязкости широкой фракции углеводородов при моделировании процессов нефтехимии.

В работе рассматривалась детерминированная теоретико-игровая модель демографического процесса с конечным горизонтом. Целью работы являлась разработка детерминированной математической многошаговой модели с конечным числом шагов исследования демографического процесса. Для достижения цели работы были решены следующие задачи: сформулирована математическая формализация процесса, конкретно составлена детерминированная математическая модель, в которой были задействованы два участника, один из которых - регулирующий орган, принимающий законодательные решения в зависимости от складывающихся внешних и внутренних условий, влияющих на течение демографического процесса, целью которого являлась максимизация функции, зависящей от численности населения, вторым участником явились внутренние и внешние условия среды, персонифицирующие складывающиеся демографические условия, цель которых противоположна целям регулирующего органа; разработано и найдено оптимальное решение для многошаговой антагонистической игры; проанализированы полученные результаты и сделаны выводы. Проводимое исследование являлось примером изучения демографических процессов математическими методами. Полученная модель позволила провести исследование воздействий, проявляющихся в процессе работы, и определить оптимальное чередование различных программ поддержки населения и многолетних программ в зависимости от ожидаемого характера условий среды каждого года планируемого цикла.

Алгоритмы машинного обучения предоставляют широкий спектр возможностей для предиктивного анализа работы технологического оборудования. Они позволяют выявлять скрытые закономерности и прогнозировать будущие события на основе имеющихся данных. Целью данного исследования является анализ и сравнение методов машинного обучения для реализации задач прогнозирования состояния вибрации компрессорной установки. Каждый из методов имеет свои преимущества и ограничения, поэтому выбор конкретного алгоритма зависит от решаемой задачи применительно к характеристикам оборудования и данных. В данной работе исследованы методы машинного обучения для решения задачи регрессии: в случае прогнозирования одномерных рядов использованы методы авторегрессии и авторегрессии со скользящей средней; для прогнозирования многомерных рядов использованы методы линейной регрессии, деревьев решений, случайный лес и градиентный бустинг. Проведен сравнительный анализ методов машинного обучения. Из результатов анализа видно, что для задачи регрессии наилучшими методами являются ансамблевые методы, такие как случайный лес и XGBoost. Применение XGBoost значительно улучшает качество прогнозов, особенно при работе с большим объемом данных. Для моделей AutoReg и ARIMA необходим стационарный временной ряд для получения точных и интерпретируемых результатов. Важно экспериментировать и настраивать параметры для каждого конкретного временного ряда, учитывая такие факторы, как наличие сезонности, тренда и выбросов в данных. При выборе метода прогнозирования необходимо учитывать не только его математические характеристики, но и особенности конкретных данных, на которых он будет применен.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru