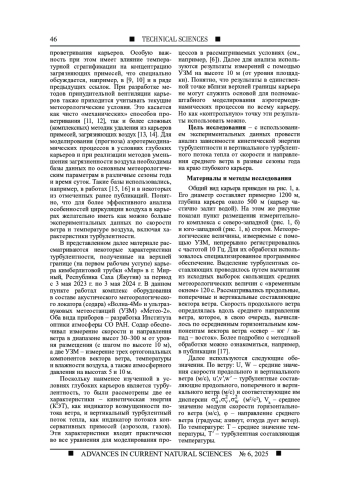

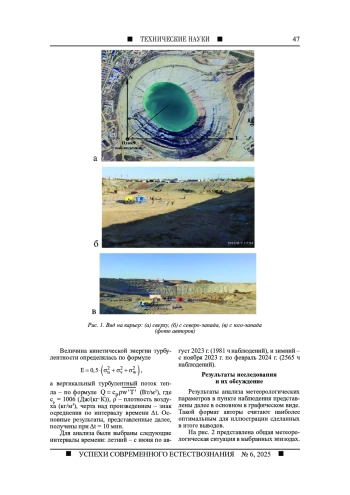

В статье представлены результаты анализа экспериментальных данных по скорости и направлению ветра, а также по некоторым характеристикам турбулентности, полученным в сложных орографических условиях - на краю карьера кимберлитовой трубки «Мир» (г. Мирный, Республика Саха (Якутия)). Измерения проводились с использованием ультразвуковой метеостанции «Метео-2» на высоте 10 м от уровня подстилающей поверхности. Рассмотрено два периода измерений - с июня по август 2023 г. и с ноября 2023 г. по февраль 2024 г. Приведена статистика скорости и направления ветра для этих периодов. Рассмотрена взаимосвязь кинетической энергии турбулентности и вертикального турбулентного потока тепла со скоростью и направлением ветра. Обсуждаются особенности этих взаимосвязей. В частности, как в летний, так и в зимний период при ветре с «материка» на карьер вертикальный турбулентный поток тепла в целом имеет положительные значения и увеличивается с увеличением «фоновой» скорости ветра. При ветре с карьера на точку наблюдения в летнее время наблюдается противоположная закономерность - при увеличении «фонового» ветра поток тепла стремится к отрицательным значениям. Для зимних условий при данном направлении ветра какая-либо взаимосвязь между потоком тепла и скоростью «фонового» ветра практически отсутствует. Полученные результаты могут быть полезны при изучении процессов перераспределения аэрозольных и газовых загрязнений в глубоких карьерах.

Идентификаторы и классификаторы

Одной из важных экологических проблем является загрязнение воздуха аэрозолем и вредными газами глубоких карьеров. Об актуальности данной проблемы можно судить по оценкам времени, когда в таких условиях загрязняющие воздух примеси превышают предельно допустимые концентрации [1, 2].

Список литературы

1. Месяц С.П., Петров А.А., Новожилова М.Ю., Аверина О.В. Оценка состояния атмосферы внутрикарьерного пространства на основе мониторинга метеоусловий, приводящих к скоплению загрязняющих веществ // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 510-523. EDN: VGHOZL

2. Козырев С.А., Амосов П.В. Моделирование выноса вредных примесей при проветривании глубоких карьеров с помощью вентиляционных горных выработок // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 390-398. EDN: VGHOPV

3. Гендлер С.Г., Борисовский И.А. Учет вариативности метеорологических параметров атмосферного воздуха при выборе способа проветривания глубоких карьеров Арктической зоны // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 8. С. 38-55. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_8_0_38

4. Козырев С.А., Скороходов В.Ф., Никитин Р.М., Амосов П.В., Массан В.В. Оценка аэрологической обстановки на открытых горных работах на основе трехмерных моделей карьеров // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2015. Т. 18. № 2. С. 178-182. EDN: TZKHEJ

5. Козырев С.А., Скороходов В.Ф., Никитин Р.М., Амосов П.В., Массан В.В. 3D компьютерное моделирование характера распределения воздушных потоков на поверхности и в карьерном пространстве глубоких карьеров с учетом реального рельефа местности и масштаба карьера // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 399-403. EDN: VGHOSD

6. Амосов П.В. Исследование влияния параметра фоновой стратификации на время естественного проветривания карьера на базе численного моделирования // Известия вузов. Горный журнал. 2023. № 5. С. 90-101. DOI: 10.21440/0536-1028-2023-5-90-101 EDN: BPOJVC

7. Амосов П.В., Бакланов А.А. Численное моделирование процессов естественного проветривания карьера при вариации его глубины в условиях инверсионного состояния атмосферы // Горная промышленность. 2023. № S5. С. 65-71. DOI: 10.30686/1609-9192-2023-5S-65-71 EDN: GJHUSQ

8. Бублик С.А., Семин М.А. Математическое моделирование тепло- и воздухораспределения в карьерах при естественном проветривании // Горное эхо. 2022. № 1 (86). С. 126-133. DOI: 10.7242/echo.2022.1.20 EDN: LWBUVJ

9. Амосов П.В., Новожилова Н.В. Исследование влияния температурного градиента на формирование метеополей атмосферы карьера (на базе численного моделирования) // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 528-534. EDN: VGHPAP

10. Драгунский О.Н. О разрушении внутрикарьерных инверсий средствами искусственной вентиляции // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № 5. С. 13-21. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-05-0-13-21

11. Гридина Е.Б., Боровиков Д.О. Повышение безопасности труда рабочего персонала карьера, расположенного в сложных горно-геологических условиях Крайнего Севера // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023. № 9-1. С. 149-163. DOI: 10.25018/0236_1493_2023_91_0_149

12. Ковлеков И.И. Интенсификация проветривания глубоких алмазных карьеров смерчеобразными вихрями // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 5-2. С. 124-135. DOI: 10.25018/0236-1493-2022-52-0-124

13. Тимофеева Ю.В., Суксова С.А., Долкан А.А., Попов Е.В. Способы проветривания карьеров // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. № 6. С. 58. URL: https://esj.today/PDF/79NZVN620.pdf (дата обращения: 15.03.2025). EDN: EOVVBL

14. Шахрай С.Г., Курчин Г.С., Сорокин А.Г. Новые технические решения по проветриванию глубоких карьеров // Записки Горного института. 2019. Т. 240. С. 654-659. DOI: 10.31897/PMI.2019.6.654 EDN: KFKRDD

15. Месяц С.П., Петров А.А. Методология оценки состояния атмосферы внутрикарьерного пространства глубоких карьеров // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 499-509. EDN: VGHOZB

16. Федотова Ю.В., Зорин А.В. Анализ метеоданных системы мониторинга состояния атмосферы внутрикарьерного пространства и сейсмической активности массива для оценки устойчивости уступов рудника “Железный” АО “Ковдорский ГОК” // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № S56. С. 294-309. EDN: VGHOFB

17. Гладких В.А., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Статистика внешних масштабов турбулентности в приземном слое атмосферы // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 03. С. 212-220. DOI: 10.15372/AOO20190307 EDN: MPYNSB

18. Мамышева А.А., Гладких В.А., Камардин А.П., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Экспериментальная оценка мезомасштабной составляющей ветра над карьером кимберлитовой трубки МИР // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: материалы XXX Международного симпозиума (Санкт-Петербург, 01-05 июля 2024 г.). Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2024. С. D209-D214. ISBN: 978-5-94458-200-3 EDN: LSXSCV

19. Гладких В.А., Мамышева А.А., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Оценка и сравнение смешанных моментов компонентов вектора ветра турбулентного и мезометеорологического масштабов в приземном слое атмосферы // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 09. С. 735-747. DOI: 10.15372/AOO20220907 EDN: RDUOLD

20. Гладких В.А., Мамышева А.А., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Анализ производных в уравнениях гидротермодинамики атмосферы с использованием экспериментальных данных. Ч. 1: Уравнение для температурного поля // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 11. С. 923-931. DOI: 10.15372/AOO20221108 EDN: GTCPGJ

21. Гладких В.А., Мамышева А.А., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Анализ производных в уравнениях гидротермодинамики атмосферы с использованием экспериментальных данных. Ч. 2. Уравнения для поля ветра // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 12. С. 1015-1020. DOI: 10.15372/AOO20221208 EDN: SHKAHG

Выпуск

Другие статьи выпуска

Цифровые двух и трёхмерных документы можно использовать в бесчисленном количестве областей нашей жизни, как в военной, так и в гражданской, и в экономической области. Свойство документов и способ получения различаются в зависимости цели дальнейшего использования, требуемой точности и области применения. Виды цифровых документов местности: цифровые модели местности, цифровые модели рельефа, цифровые модели высоты, цифровые топографические карты, ортофотопланы местности и т. д. Целью данного исследования является использование компьютерного моделирования для имитации аэрофотосъемки с применением беспилотного летательного аппарата для повышения точности создания цифровой модели, полученной из одного из открытых источников в сети Интернет, путем изучения эффекта увеличения количества опорных точек, полученных в результате полевой геодезической съемки предполагаемой территории, что помогает дать наилучшие результаты реальной цифровой карты, с оптимальными финансовыми и временными затратами. Была проведена работа по моделированию многих территорий, по которым имеются полевые геодезические съемки, но из-за ограниченной возможности статьи автор выбрал лишь два варианта, на которых представлены открытая местность без сооружений и местность с плотной застройкой, различные климат и условия съемки на обоих участках. Результаты исследований и практических экспериментов показали снижение ошибок аэрофотосъемки исходной модели по контрольным точкам с известными координатами за счет увеличения количества опорных точек, которые используются для масштабирования моделей, полученных в результате обработки снимков компьютерного моделирования аэрофотосъемки исходной модели и в результате снижения среднеквадратических ошибок до четверти значения в большинстве случаев.

Изучение водородсодержащих соединений ископаемых углей является актуальной задачей при разработке газоносных пластов, определении качественных характеристик пород. Использование методов спектроскопии ядерного магнитного резонанса в сочетании с термическим воздействием на образцы перспективно для решения этих задач. Целью работы является оценка эффективности методов спектроскопии ядерного магнитного резонанса для исследования изменения водородсодержащих компонентов углей при тепловом воздействии. Методы исследования включают изучение найденных в литературных источниках результатов спектроскопии ядерного магнитного резонанса, которые были получены при тепловом воздействии на угольные образцы, обобщение результатов и определение закономерностей изменения водородсодержащих соединений в процессе теплового воздействия. Установлено, что применение спектрометров ядерного магнитного резонанса низкого разрешения в сочетании с непрерывным изменением температуры в процессе эксперимента дает возможность определять температурные интервалы фазовых переходов флюида в углях, подвижность водорода, динамику выхода летучих при термическом разрушении пород. Использование методов спектроскопии ядерного магнитного резонанса как средства мониторинга углей при тепловом воздействии эффективно и позволяет оценивать изменение водородсодержаших соединений. Вместе с тем в современных источниках приведено мало результатов изучения углей методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса при внешних физических воздействиях. Необходимо развивать это направление, уделить особое внимание работе с насыщенными метаном образцами, что позволит прогнозировать результаты полевых работ при разработке газоносных пластов. Работа выполнена в рамках деятельности Молодежной лаборатории исследования электромагнитных свойств угля и горных пород Института физики горных процессов.

В настоящей работе рассмотрены экспериментальные исследования: природа обратно намагниченных горных андезитобазальтовых пород, чтобы объяснить происхождение геомагнитного поля Земли и для решения проблемных вопросов в области тектоники и стратиграфии. Для этого были применены следующие методы: термомагнитный, минералогический и локальный спектральный анализы. В горных породах имеются магнитные материалы с неодинаковыми магнитными свойствами и направлениями. В качестве необходимого условия для того, чтобы была первичная термоостаточная намагниченность, надо иметь постоянное магнитное поле. Наблюдаются постоянства - Jn образца андезитобазальт, которые не играют роль для восстановления геомагнетизма. Исследуемые образцы горных пород сильно изменены от первоначального состава, причём прямо намагниченные горные породы имеют на порядок меньше, чем обратно намагниченные образцы. В исследованных образцах магнитная руда составляла ~ 8% от общей массы. Получено, что за начальную намагниченность андезитобазальта отвечает магнетит и гематит, а в противоположном направлении намагниченности - титаномагнетит. Горные андезитобазальтовые породы содержат вторичный магнит и обратную намагниченность, которая со временем не меняется. Из этих условий следует, что природа образования обратной намагниченности является основой геомагнетизма.

Загрязнение почвы нефтью в совокупности с природными катаклизмами может стать долгосрочным риском для окружающей природной среды. Особенность нефти как загрязнителя заключается в следующем: нефть - высокомолекулярное соединение, в ней присутствуют фракции разной температуры кипения, что усложняет прохождение естественных самовозобновительных процессов и снижает самоочищающиеся способности почвы. Цель данного исследования заключалась в выявлении комплексного и индивидуального влияния удобрений, усилителей роста и биодеструкторов на рост и развитие растений в нефтезагрязненных почвах. Для исследования авторы использовали почву, нефть, биодеструктор Экойл, сидерат овес (Avéna), усилитель роста - микоризные грибы Profi, суспензию хлореллы (биостимулятор), комплексное удобрение и специальные контейнеры. Для определения процентного содержания нефти использовали «Концентратомер КН-3». Наблюдения проводили в лабораторных условиях. Для исследования авторы искусственно загрязнили почву и высеяли семена овса в следующей последовательности: нефть + биодеструктор, нефть + биодеструктор + грибы, нефть + удобрение, нефть + грибы + удобрение и т. д. Исследования доказали преимущество в сочетании нефть + биодеструктор. Хотя нефть + биодеструктор + удобрение, нефть + биодеструктор + хлорелла, нефть + биодеструктор + грибы тоже имеют неплохие результаты. Показатели проб без применения биодеструкторов выше, чем проба почва + нефть. Поэтому авторы считают, что в случае небольших разливов нефти можно будет применять только удобрения и усилители роста растений, что будет экономически выгодно для предприятий. Результаты исследования могут быть применены нефтяными компаниями на время проведения рекультивационных мероприятий на территориях, загрязненных нефтью.

Цель работы - расчет экологических рисков в г. Воронеж при возможной аварии на химически опасном предприятии 1 класса опасности при утечке соляной кислоты. Экологический риск оценивали по соотношению количества людей в зараженных зонах к общей численности населения города. Для установления зон токсической опасности использовали программу Areal Locations of Hazardous Atmospheres; численности населения в этих зонах - базу данных Maps. ie, в которой обработка информации по неравномерности населения осуществляется при помощи искусственного интеллекта, позволяющего быстро и с высокой точностью оценить количество людей, проживающих в выделенных зонах опасности. Программа Areal Locations of Hazardous Atmospheres позволяет прогнозировать закономерности рассеивания облаков и уровни токсической опасности широкого перечня химически опасных соединений при различных сценариях утечек и залповых выбросах токсикантов. При этом учитываются физические свойства соединений и условия их хранения; объемы выбросов; метеорологические параметры; типы подстилающей поверхности; технические особенности аварии. Модель Areal Locations of Hazardous Atmospheres построена на основе классического дисперсионного уравнения непрерывных потоков загрязнения воздуха. Результаты моделирования визуализируются в виде диаграмм распространения токсикантов в течение 1 часа от начала аварии. Полученные геометрические формы облаков токсикантов совмещаются с картами местностей, подверженных потенциальной угрозе заражения. В результате исследования установлены наиболее неблагоприятные условия потенциальной аварии: летний период, инверсия атмосферы, направление ветра - юго-западное.

Проведение инженерно-экологических изысканий вместе с другими видами инженерных изысканий является важным этапом подготовки мероприятий по охране окружающей среды в составе проектной документации. Цель настоящей статьи заключается в анализе особенностей организационного и методического обеспечения инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, необходимой для капитального ремонта гидротехнических сооружений. Работы выполнены на примере плотины водоема, расположенного в поселке Юрьевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. В результате проведения инженерно-экологических изысканий осуществлены сбор, обработка и анализ полевых материалов, дана характеристика природных и антропогенных условий территории (геологические и инженерно-геологические условия, климатическая, гидрологическая, гидрогеологическая, почвенная характеристика, анализ структуры землепользования и социально-экономических условий). В рамках выполнения работ проведена оценка современного экологического состояния территории (покомпонентные маршрутные наблюдения, отбор и анализ проб воздуха, вод, почв, исследование радиационной обстановки, физических факторов неионизирующей природы), сформулированы рекомендации по охране окружающей среды и минимизации экологических рисков. По итогам обработки и обобщения материалов сделан вывод о текущем и прогнозном соответствии основных параметров состояния природных компонентов предельным показателям, установленным нормативами.

Цель исследования - определение самой эффективной схемы организации сложного узла, находящегося на пересечении улиц 50 лет Октября, Цюрупы и Революционной в городе Уфе. Рассматриваемый узел является местом концентрации транспортных и пешеходных потоков с большим количеством мест приложения труда и точек притяжения. Также через «Центральный рынок» проходят основные автобусные маршруты, трамвайная линия и пригородные маршруты общественного транспорта. Оценка схем производится с точки зрения пешеходной доступности, удобства для движения на общественном транспорте, пропускной способности узла для индивидуального транспорта. Сравниваемые транспортные схемы: существующее положение, локальная реконструкция существующего положения, предложение от главного управления архитектуры и градостроительства, предложение авторов статьи. Схемы включают в себя размещение полос движения, тротуаров, размещение остановочных пунктов и посадочных площадок, размещение пешеходных переходов и велопереездов и режим работы светофора с пофазным разъездом. Кроме того, учитывается площадь, занимаемая улично-дорожной сетью, и площадь озеленения, что является одним из важных критериев устойчивого развития территории. Определено, что сокращение площади улично-дорожной сети не снижает пропускную способность перекрёстка. Результаты проведённых исследований могут быть применены для изменения транспортной схемы и реконструкции узла.

Цель работы - оценка вегетационной активности сельскохозяйственных полей Ровенского района Саратовской области с помощью преобразования tasseled cap. Объектом исследования являются почвы полей, расположенных вблизи пос. Краснополье Ровенского района Саратовской области. Данные о влажности почвы и о значениях вегетационных индексов относились к периоду с 01 июля по 01 августа 2024 г. В качестве исходных материалов для задач дистанционного зондирования применялись мультиканальные снимки, полученные спутником Landsat 8. Обработка космоснимков и картографирование полученного материала проводились с помощью программного комплекса QGIS (версия 3.28.0). Построение картограмм и расчет частотных гистограмм для главных компонент преобразования tasseled cap проводились с помощью программы SAGA GIS (версия 9.2.0). Построены картограммы распределения трех главных компонент Greeness, Brightness и Wetness, расположенных внутри периметра изучаемой территории, где находятся сельскохозяйственные угодья, различающиеся по фенофазе развития растений. При этом имеются как поля с открытой почвой, так и поля, занятые сельскохозяйственными культурами в разных фазах вегетации, при которых присутствуют зрелая, перезревшая, увядающая формы сельскохозяйственной продукции, а также открытая почва, различающаяся по яркости. Установлено, что территория изучаемых сельскохозяйственных угодий обладает неоднородностью в отношении вегетационной активности и представлена как участками с открытым почвенным слоем разного состава и влагосодержания, так и растениями, находящимися в разных фазах вегетационного процесса: зрелая, перезревшая, увядающая формы сельскохозяйственной продукции. Данное агроценотическое разнообразие связано с проводимыми на территории данных сельскохозяйственных угодий мелиоративными мероприятиями. Эффективность главных компонент преобразования tasseled cap в отношении степени открытости почвы полей снижается в следующем порядке: Greeness - Wetness - Brightness.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru