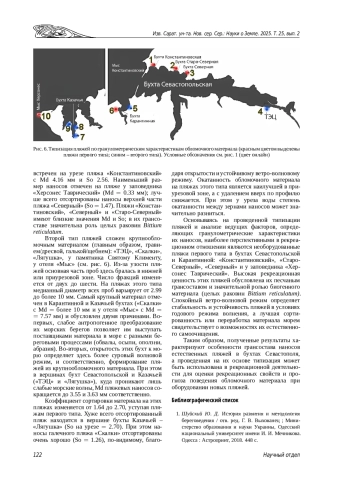

Рассмотрена история изучения гранулометрического состава обломочного материала пляжей Севастополя в научных публикациях с середины XX в. по настоящее время. Рассчитаны гранулометрические характеристики (квартили, медианный диаметр, коэффициент сортировки) наносов естественных неофициальных пляжей Севастополя, расположенных в бухтах Севастопольская, Карантинная и Казачья. Составлены кумулятивные кривые и диаграммы гранулометрического состава пляжевых наносов. Проведен анализ общих особенностей гранулометрического состава пляжевых наносов в бухтах и их распределения по профилю изучаемых пляжей. Вскрыты отличия в размерах и степени сортированности наносов на пляжах, расположенных в разных частях севастопольских бухт. Выявлены факторы, определяющие основные гранулометрические характеристики обломочного материала современных пляжей Севастополя. Осуществлена типизация пляжей по размерному составу доминирующих фракций.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Науки о Земле

В береговой зоне Мирового океана отмечается дефицит прибрежно-морских наносов [1]. Сходные процессы наблюдаются и на черноморских берегах России [2]. Для восстановления пляжей активно применяется искусственная подсыпка в береговую зону обломочного материала, получающая все большее развитие и в Крыму [3]. Это приводит к нарушению естественных свойств пляжного обломочного материала: его размерного (механического, гранулометрического) и вещественного (петрографического) состава. В результате, все меньше остается пляжей, позволяющих наблюдать за их многолетними естественными изменениями.

Список литературы

1. Шуйский Ю. Д. История развития и методология береговедения / отв. ред. Г. В. Выхованец; Министерство образования и науки Украины, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. Одесса: Астропринт, 2018. 448 с.

2. Есин Н. В., Косьян Р. Д., Пешков Н. В. О причинах деградации песчаных пляжей черноморского побережья России // Создание и использование искусственных земельных участков на берегах и акватории водных объектов: тез. докл. междунар. конф. (Новосибирск, 20-25 июля 2009 г.). Новосибирск: Изд-во Института водных и экологических проблем СО РАН, 2009. С. 34-41.

3. Горячкин Ю. Н., Марков А. А. Анализ эффективности реконструкции берегозащитных сооружений Крыма // Гидротехника. 2023. № 3. С. 2-9. ,. DOI: 10.55326/22278400_2023_3_2 EDN: AJUSSH

4. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава. М.: Стандартинформ, 2015. 22 с.

5. Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В., Муркалов А. Б., Гыжко Л. В. Практикум по береговедению: методическое пособие для студентов-физико-географов. 2-е изд., перераб. и доп. Одесса: Бахва, 2015. 104 с.

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 25100-2011 “Грунты. Классификация”. URL: http://base.garant.ru/70292406/(дата обращения: 29.10.2020).

7. Зенкович В. П. Берега Черного и Азовского морей. М.: Географгиз, 1958. 371 с.

8. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря: в 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. 187 с.

9. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря: в 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2. 216 с.

10. Булкин Г. А., Пономарь В. С. О минеральном составе и генезисе отложений современного пляжа Западного берега Крыма // Доклады АН СССР. 1959. Т. 127, № 6. С. 1265-1268.

11. Братусь О. С. Вещественный состав пляжей Крымского полуострова // Доклады АН СССР. 1965. Т. 165, № 2. С. 399-402.

12. Братусь О. С. О гранулометрическом составе песчаных пляжных отложений Крыма // Доклады АН СССР. 1965. Т. 163, № 2. С. 431-434.

13. Романюк О. С. Генезис крымских пляжей // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1967. Вып. 1. С. 178-182.

14. Романюк О. С. Пляжи Крыма, их генезис и перспективы практического использования: автореф. дис. … канд. геогр. наук. Ростов н/Д, 1968. 23 с.

15. Шуйский Ю. Д. Процессы и скорости абразии на украинских берегах Черного и Азовского морей // Известия АН СССР. Серия география. 1974. № 6. С. 108-117.

16. Шуйский Ю. Д. Питание обломочным материалом северо-западного и крымского районов шельфа Черного моря // Исследование динамики рельефа морских побережий. М.: Наука, 1979. С. 89-97.

17. Шуйский Ю. Д. Современный баланс наносов в береговой зоне морей: автореф. дис. … д-ра геогр. наук. М., 1983. 41 с.

18. Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 240 с.

19. Агаркова-Лях И. В. Современное состояние береговой зоны Севастопольского региона и особенности ее антропогенного преобразования // Культура народов Причерноморья. 2007. № 118. С. 7-13.

20. Долотов В. В., Иванов В. А. Повышение рекреационного потенциала Украины: кадастровая оценка пляжей Крыма. Севастополь: МГИ НАНУ, 2007. 194 с.

21. Орлова М. С. Морские берега Крыма как ресурс рекреации (на примере берегов Западного Крыма): aвтореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 2010. 26 с.

22. Лазицкая Н. Ф. Общественно-географическое обоснование развития рекреационного водопользования в г. Севастополь: автореф. дис. … канд. геогр. наук. Симферополь, 2014. 23 с. EDN: ZPPDIN

23. Игнатов Е. И., Орлова М. С., Санин А. Ю. Береговые морфосистемы Крыма. Севастополь: ЭКОСИГидрофизика, 2014. 266 с.

24. Современное состояние береговой зоны Крыма: атлас-монография / под ред. Ю. Н. Горячкина. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2015. 252 с.

25. Удовик В. Ф., Харитонова Л. В., Горячкин Ю. Н. Мониторинг состояния городских пляжей Севастополя // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2017. № 4. С. 86-94. EDN: YODZJX

26. Горячкин Ю. Н., Долотов В. В. Морские берега Крыма. Севастополь: ООО “Колорит”, 2019. 256 с.

27. Агаркова-Лях И. В. Анализ гранулометрического состава пляжей Севастополя // Системы контроля окружающей среды-2019: тезисы докладов Международной научно-технической конференции (Севастополь, 12-13 сентября 2019 г.). Севастополь: Институт природно-технических систем, 2019. С. 83. EDN: KEEQDX

28. Шуйський Ю. Д. Типи берегiв Свiтового океану. Одесса: Астропринт, 2000. 480 с.

29. Погода в Севастополе по месяцам в 2018 году. URL: https://world-weather.ru/pogoda/russia/sevastopol/2018/ (дата обращения: 04.04.2024).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Введение. Представлено состояние современной общественно-политической обстановки и ее влияние на рынок геоинформационных технологий. Приведены требования законодательства РФ к приобретаемому для государственных нужд программному обеспечению. Сформулирована проблема перехода на отечественные геоинформационные технологии. Условия, определяющие возможность решения проблемы. Определены основные условия, которые необходимо создать для скорейшего решения проблемы и их взаимосвязь. Сравнительный анализ возможностей современных ГИС. Рассмотрены возможности наиболее распространенных отечественных и зарубежных ГИС, их основные преимущества и недостатки друг перед другом. Исходя из анализа их возможностей предложены два варианта импортозамещения геоинформационных технологий в вузах. Проблема финансирования. Проведено общее сравнение функционала платных и бесплатных версий программного обеспечения. Приведена стоимость некоторых компонентов ГИС отечественной и зарубежной разработки. Создание системы стимулов в вузах. Рассмотрено влияние проведения импортозамещения программного обеспечения на изменение объема методической деятельности профессорско-преподавательского состава. Предложены меры по повышению заинтересованности профессорско-преподавательского состава в скорейшем решении данной проблемы. Заключение. Сделан вывод об актуальности поставленной задачи и о реальности ее выполнения. Предложены меры для ее решения.

На основании обширного материала из верхнемеловых отложений Северного Кавказа, Мангышлака, Копетдага, Поволжья и Заволжья изучен заключительный, позднекампанский – раннемаастрихтский этап развития морских ежей Micraster и Isomicraster. Детально рассмотрены изменения комплекса морфологических признаков у наиболее молодых видов, которые преимущественно связаны с вариативностью в строении оральной поверхности панциря. Показано, что схожие морфологические изменения происходили у различных представителей этих родов примерно в одно и то же время на разных территориях. Оценено стратиграфическое значение Micraster brongniarti Hebert и M. grimmensis Nietsch. Сделаны выводы о возможных путях распространения M. grimmensis Nietsch в кампанских – маастрихтских акваториях Европейской, Средиземноморской и Среднеазиатской палеобиогеографических областей. В общей сложности изучен материал трех коллекций в объеме 110 образцов.

Позднемеловые и палеоценовые представители Aphrocallistes известны в Восточно-Европейской провинции по единичным элементам скелета. Фрагментарная сохранность фоссилий способствовала разноречивой характеристике рода и формированию представлений о многообразии этих губок. Колониальные Aphrocallistes рассматриваются как типичные представители маастрихтской спонгиофауны запада Европейской области.

Рак легкого в Саратовской области и г. Саратове является весьма распространенной патологией, занимающей по заболеваемости среди других локализаций рака второе место у мужчин и четвертое-пятое у женщин. Приводятся данные о заболеваемости раком легкого в г. Саратове за 2020–2023 гг. На основе сопоставления карт загрязненности воздушного бассейна города, типов застройки жилья предпринята попытка определить возможные зависимости распространенности заболевания. Рассмотрены и демопопуляционные показатели заболевших раком легкого: их возраст, пол, стадия болезни. Приведено шесть онкогеографических карт: карта распространенности рака легкого на территории г. Саратова (2020–2023 гг.); карта плотности транспортного потока на улицах разных урболандшафтных районов г. Саратова (2014–2024 гг.); карта расчетного уровня концентрация оксида углерода от выхлопных газов автотранспорта на улицах г. Саратова в пределах площадок мониторинга (2014–2024 гг.); карта загрязненности приземного слоя воздуха в разных административных районах г. Саратова по данным наблюдений за 1992–2024 гг.; карта этажности жилой застройки, локализация и относительная доля мужчин и женщин, заболевших раком легкого в 2020–2023 гг. в г. Саратове; карта местоположений заболевших раком легких на разных стадиях заболевания и относительная доля разных стадий заболевания в г. Саратове в 2020–2023 гг. Анализ урбоэкологических и онкогеографических карт обнаружил очевидную распространенность заболевания в зонах очень высокого и высокого загрязнения приземного слоя городского воздуха, независимость заболевания от проживания на разных этажах жилых строений. Выявилось подавляющее преобладание среди заболевших мужчин(почти 72%), людей пожилого возраста(доминирует возрастная когорта 60–70 лет) и больных с запущенной стадией рака легкого (63% больных с III и IV стадиями болезни).

Исследуются особенности формирования демографического и экистического пространства в Саратовской области в первой половине Советского периода (1917–1960 гг.). Анализируются пространственно-временные векторы развития и определяющие их факторы. Результаты показывают, что в условиях масштабных материально-технических и социальных изменений, связанных с революцией, советизацией, гражданской войной, военным коммунизмом, НЭПом, Великими советскими реформами и другими событиями, происходило интенсивное преобразование экистического пространства региона. Оформился современный внешний контур области и сложился новый иерархизованный каркас, характерный для советского периода.

Проблема делимитации агломерации является составной частью более обширной проблемы экономического районирования социально-экономического пространства, учитывая её значение для его развития. Значение приобретает разработка методологии выделения зоны влияния агломераций как особого ареала в пространственном планировании. Для решения этой задачи в настоящей работе разработана методика определения территориальной доступности городов разной людности, которая сочетает использование открытых данных OpenStreetMap, современных геопространственных методов и инструментов визуализации. Делимитация агломераций в пределах семи поволжских регионов позволила перейти к выделению метрополитенских ареалов, которые, по мысли авторов, являются ключевыми территориями для пространственного планирования страны в целом. Также уточняются факторы, влияющие на изменение сетки общественно-географических районов в пределах Урало-Поволжья страны. Проделанная работа позволит усилить континуальный подход к анализу социально-экономического пространства макрорайона.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СГУ

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- Юр. адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- ФИО

- Чумаченко Алексей Николаевич (Ректор)

- E-mail адрес

- rector@sgu.ru

- Контактный телефон

- +7 (845) 2261696

- Сайт

- https://www.sgu.ru/