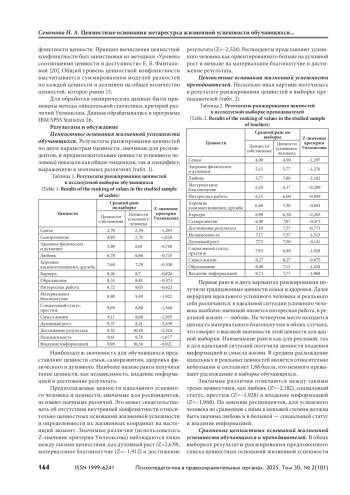

Представлены результаты сравнительного анализа ценностных оснований метаресурса жизненной успешности преподавателей и обучающихся образовательных организаций МВД России. Обоснована актуальность исследования ценностных оснований в связи с необходимостью актуализации традиционных ценностей в обществе, содержательными изменениями в системе высшего образования и значимостью ценностной направленности сотрудников органов внутренних дел. Дано понимание роли ценностных оснований в выстраивании координат и направлений жизненной успешности личности. Материалы и методы. В исследовании приняли участие обучающиеся (169 человек) и преподаватели (164 человека) образовательных организаций МВД России. Применялась авторская методика «Жизненная успешность». Для обработки эмпирических данных были применены методы описательной статистики, критерий различий Уилкоксона. Данные обрабатывались в программе IBM SPSS Statistics 26. Результаты и обсуждение. Выявлены сходства и различия в иерархии ценностных оснований жизненной успешности преподавателей и обучающихся образовательных организаций МВД России в рамках экспериментальной выборки. Сходства: значимость наиболее традиционных ценностей российского общества; малая значимость таких ценностей, как владение информацией, смысл жизни, духовный рост и независимость; ценности абстрактного успешного человека и реальные ценности не имеют слишком больших расхождений. Различия: у преподавателей проявляется материально-прагматическая направленность ценностей, у обучающихся — эгоистическая. Выводы. Результаты исследования позволяют судить о тенденциях ценностных оснований метаресурса жизненной успешности обучающихся и преподавателей образовательных организаций МВД России, что делает возможным прогнозирование, предупреждение и конструктивное разрешение противоречий при взаимодействии субъектов образовательного процесса.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Психология

1. Ценностные основания жизненной успешности представляют собой иерархичное образование, которое выполняет регулятивную функцию, определяя ориентиры для функционирования данного метаресурса.

Список литературы

1. Волобуев Я. В. Индивидуальные ценности: виды ценностей как критериев выбора // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2022. № 2(71). С. 145–152. https://doi.оrg/10.54398/1818510X_2022_2_145.

2. Ермолаев В. В., Марьин М. И., Воронцова Ю. Ценностные регуляторы поведенческих норм в организационной культуре органов внутренних дел в современных представлениях управленческой элиты полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Т. 27, № 4(91). С. 366–372. https://doi.оrg/10.24412/1999-6241-2022-491-366-372.

3. Кузнецова Л. В., Лазарева И. Ю. Воспитательные ценности как основа профессиональной деятельности сотрудников полиции // Вестник экономической безопасности. 2023. № 5. С. 227–229. https://doi.оrg/10.24412/2414-3995-2023-5-227-229.

4. Абрамов А. В. Политические и моральные ценности в структуре профессионального сознания сотрудника полиции // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 3. С. 19–27. https://doi.оrg/10.24412/2073-0454-2022-3-19-27.

5. Калиниченко И. А., Зиборов О. В., Клименко А. И. Формирование ценностных оснований профессионального право- сознания сотрудника полиции в процессе образовательной деятельности высших учебных заведений МВД России // История государства и права. 2020. № 10. С. 3–10. https://doi.оrg/10.18572/1812-3805-2020-10-3-10.

6. Гончарова Н. А. Ценностные факторы в обеспечении психологического благополучия курсантов образовательной организации Министерства внутренних дел России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2(102). С. 275–285. https://doi.оrg/10.35750/2071-8284-2024-2-275-285.

7. Цветков В. Л., Иванова А. И. Взаимосвязь ценностей и базовых убеждений личности курсантов с разным уровнем эмоционального благополучия // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 5. С. 308–315. https://doi.оrg/10.24411/2073- 0454-2020-10311.

8. Гужва И. В. Психологические особенности формирования образа преподавателя в процессе восприятия студентами в условиях современного образовательного пространства // Психология когнитивных процессов. 2022. № 11. С. 36–45.

9. Гуськова Н. Д., Ерастова А. В. Трансформация традиционных ценностей: качество образования в условиях современных вызовов // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 2(38). С. 163–172. https://doi.оrg/10.24151/2409- 1073-2023-2-163-172.

10. Сошко А. Б., Русая Т. Г. Имидж преподавателя как мотивационный фактор профессиональной деятельности // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 78-4. С. 208–210.

11. Голубева Т. И., Фирсова С. В., Показаньев В. Ю. Преподаватель как ключевой ресурс университета 4.0 // Муниципальная академия. 2024. № 2. С. 340–348. https://doi.оrg/10.52176/2304831X_2024_02_340.

12. Газиева И. А., Бурашникова А. А. Компетентностный функциональный профиль преподавателя вуза: ценностный подход // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 3. С. 26–47. https://doi.оrg/10.31992/0869-3617-2023-32-3-26-47.

13. Гузеев М. С. Формирование профессиональных ценностей будущих преподавателей высшей школы // Человеческий капитал. 2020. № 7(139). С. 83–92. https://doi.оrg/10.25629/HC.2020.07.07.

14. Моросанова В. И. Осознанная саморегуляция как метаресурс для достижения целей и решения проблем человеческой деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2021. № 1. С. 3–37. https://doi.оrg/10.11621/vsp.2021.01.01.

15. Водопьянова Н. Е. Современные концепции ресурсов субъекта профессиональной деятельности // Вестник Санкт- Петербургского государственного университета. Серия 16. Психология. Педагогика. 2015. № 1. С. 45–54.

16. Семенова Н. А. Жизненная успешность личности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: концептуальное обоснование и структурно-функциональная организация // Прикладная психология и педагогика. 2024. Т. 9, № 2. С. 64–81. https://doi.оrg/10.12737/2500-0543-2024-9-2-64-81.

17. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. 416 с.

18. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1996. № 4. С. 35–44.

19. Деева Н. А. Методика «Жизненная успешность»: структура и валидизация // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 19, № 3. С. 494–520. https://doi.оrg/10.17323/1813-8918-2022-3-494-520.

20. Фанталова Е. Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара, 2001. 128 с.

21. Носс И. Н., Бородина Т. И. Экспериментальная апробация методики исследования личностных смыслов // Человеческий капитал. 2023. № 11-1(179). С. 156–167. https://doi.оrg/10.25629/HC.2023.11.16.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Цель — проанализировать криминологические и психологические факторы, способствующие радикализации и вовлечению в террористическую деятельность, для разработки эффективных мер по ее профилактике и противодействию ей. Материалы, результаты и обсуждение. Использованы данные о террористической активности в России и Таджикистане за последние 10 лет. Рассматриваются криминолого-психологические аспекты терроризма, анализируются современные тенденции и состояние этого явления. Особое внимание уделено исследованию психологических факторов, влияющих на формирование террористических убеждений и мотивов, а также криминологическому анализу террористической деятельности. Изучены причины, по которым индивиды вовлекаются в террористические организации, а также методы противодействия их радикализации. Выводы. В России и Таджикистане наблюдается тенденция к росту количества террористических актов, терроризм по-прежнему остается серьезной проблемой для обеих стран. Психологические аспекты терроризма в этих странах имеют свои особенности, и для эффективной борьбы с ним необходимо учитывать как политические и идеологические мотивы в России, так и экономические и социальные факторы в Таджикистане. Важным направлением работы является профилактика терроризма, прежде всего нацеленной на молодежь, а также уделение большего внимания социально-экономическим факторам, способствующим росту террористической активности.

Цель — определить особенности криминологической характеристики личности киберэкстремистов, деяния которых не связаны с организацией экстремистских сообществ или организаций, для установления важных с юридической точки зрения обстоятельств неправомерного поведения данных лиц и разработки системы эффективных мер предупреждения преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных технологий. Материалы, результаты и обсуждение. Охарактеризованы основные элементы, составляющие криминологическую характеристику личности киберэкстремистов, деяния которых не связаны с организацией экстремистских сообществ или организаций. Определены особенности уголовно-правовых, социально-демографических и нравственно-психологических характеристик данных лиц. Выводы. Криминологическая характеристика киберэкстремиста, деяния которого не связаны с организацией экстремистских сообществ и организаций, обладает рядом существенных особенностей, которые необходимо учитывать при разработке мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Проведение анализа ударов мяча по воротам спортсменов юниорлиги и профессиональных игроков обусловлено высокой актуальностью ударов по воротам в футзале. Значимость проблемы состоит в определении наиболее часто выполняемых ударов мяча по воротам профессиональными игроками и юными спортсменами. Сущность проблемы заключается в обосновании количества и эффективности ударов по воротам профессиональными игроками и юными спортсменами. Цель — выявить наиболее часто исполняемые удары мяча по воротам и их эффективность. Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили работы специалистов в области теории и методики спортивной тренировки (Б. Г. Чирва, С. В. Голомазов, В. П. Губа, М. А. Годик). Исследование проводилось в 2023–2024 гг. с использованием методов анализа литературных источников; наблюдения; регистрации соревновательной деятельности; математической статистики. Результаты и обсуждение. Рассматриваются статистические показатели, отражающие закономерности использования различных вариантов нанесения ударов по воротам с предварительным действием до удара. Идет сравнение показателей команды российской юниорлиги с показателями профессиональных команд России, Испании и Португалии. Выявлен низкий показатель эффективности ударов мяча по воротам внутренней стороной стопы у команды юниорлиги. Существенные различия между профессиональными командами и командой юниорлиги были отмечены в количестве ударов мяча по воротам подъемом после проката и после проброса. Выводы. Определены наиболее часто исполняемые удары мяча по воротам. Выявлены способы ударов по воротам с различным уровнем эффективности.

Актуальность исследования соревновательной деятельности спортсменов сопряжена с качеством соревновательности спортсмена. Значимость проблемы заключается во влиянии качества соревновательности спортсменов на создание состояния психической готовности спортсмена, поведение и результаты соревновательной деятельности. Сущность проблемы состоит во взаимосвязи соревновательности с реализацией подготовленности спортсмена и достижением соревновательной цели в соревнованиях. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что качество соревновательности спортсмена формируется в процессе занятий спортом, выступлений на соревнованиях и способствует использованию приобретенных знаний и умений в соревновательной деятельности. Цель — определить структуру качества соревновательности и охарактеризовать ее составляющие. Объектом исследования явилась соревновательность как качество личности, значимое в соревновательной деятельности. Материалы, результаты и обсуждение. Методологическую основу исследования составили концепции соревновательной деятельности и психологической подготовки спортсменов к соревнованиям. Соревновательность представляется как сложное личностное образование, включающее следующие компоненты: мотивацию, эмоции, мышление, волю, интеллект. Выводы. Повышение уровня сформированности психологической компетентности спортсмена позволит актуализировать психологические знания и умения в соревновательной деятельности.

Рассмотрен вопрос актуальности образования для современной молодежи. Отмечено, что процесс формирования и трансформации ценностей зависит от социокультурных, экономических и других материально-технических изменений и вызовов времени. Выявлена противоречивая оценка отношения к получению образования в постшкольный период у молодежи. Системообразующее влияние ценностей на содержание учебной мотивации может существенно оптимизировать процесс развития профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся при условии целенаправленной работы по формированию у молодежи значимости образования для продуктивной и успешной жизни. Материалы и методы. Методологией изучения связи учебной мотивации и ценности образования у молодежи являлись системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы. Использовались сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педагогической литературы, тестирование, опрос, анализ, обобщение и интерпретация полученных данных, включая методы математической статистики. Результаты и обсуждение. Представлены сравнительные данные по выборке обучающихся по специальностям: художественные, технические, информационные технологии. Выявлено различие в их мотивах учения. Определена связь между ценностью образования и мотивацией учения. Изменение отношения и смысла учебно-профессиональной деятельности у молодежи происходит в зависимости от степени ценности образования для личности в данный период жизни, от понимания и принятия образования условием успешности. Наличие профессионального образования не является ведущей ценностью в современной молодежной среде, хотя в ранг значимых входит. Выводы. Несмотря на противоречивость выводов исследователей о значимости ценности образования у молодежи, полученные нами данные показывают, что она достаточна высока. Наличие ценностной ориентации на образование у молодежи существенным образом влияет на содержание их учебной мотивации.

Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного процесса. Только в результате рассмотрения уголовного дела в судебном заседании и только судом подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления и в его отношении назначено наказание за содеянное. Особая значимость данной части уголовного судопроизводства заставляет искать оптимальные варианты подачи учебного материала в условиях дефицита времени. Эффективным методом решения этой задачи при указанных параметрах является ролевая игра. Учебное моделирование правоохранительной деятельности представляется мощным стимулом активизации самостоятельной деятельности обучающихся по приобретению профессиональных компетенций в образовательном процессе. Материалы, результаты и обсуждение. Исследование строилось на методах педагогического наблюдения и экспертных оценок. Предложенный подход позволяет учитывать в процессе обучения взаимосвязи между досудебными и судебными стадиями уголовного процесса. Данный шаг направлен на оптимизацию подготовки будущих следователей, он позволяет привить навыки получения доказательств на стадии предварительного расследования с учетом особенностей судебного следствия, а также способствует формированию навыков публичных выступлений на судебных заседаниях в ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам. Выводы. Представлена авторская методика проведения ролевой игры в ходе изучения дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)».

Учащаяся молодежь является активным субъектом в процессе формирования традиционных ценностей, от позиции которого во многом зависит результат работы. Цель — установление степени готовности молодежи к признанию значимости традиционных ценностей в развитии современного общества. Материалы и методы. В качестве метода получения эмпирических данных был выбран опрос в форме анкетирования. Опрос проводился в апреле–мае 2024 г. Участвовали 216 респондентов, что составляет около 20% генеральной совокупности. Применялась случайная выборка. Среди опрошенных юноши составляли 48,1%, девушки — 51,9%. Возраст респондентов от 18 до 23 лет. Результаты и обсуждение. Среди опрошенной молодежи имеют широкое распространение гуманистические представления. Выявлено признание важности материального благополучия. Ценность патриотизма в целом нуждается в повышении признания. Низкий уровень признания получили ценности исторической памяти и служения Отечеству. Высокую значимость в формировании патриотического сознания, по мнению молодежи, имеют факторы, напрямую связанные с благополучием граждан. Словесная манифестация религиозности подтверждается менее чем в трети ответов на вопросы о ценностном и практическом ее воплощении. Выводы. Формирование традиционных ценностей в молодежной среде является сложной педагогической задачей в силу специфики аудитории. Молодые люди осознают свои собственные представления и ценностные предпочтения, критично воспринимают деятельность, направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Поэтому перед научно-педагогическим сообществом стоит задача поиска оптимальных форм такой работы с учетом специфики молодежной аудитории.

Недостаточная изученность влияния гендерных различий на поведение всех участников буллингструктуры (агрессоров, их жертв, сторонних наблюдателей) сдерживает разработку профилактических мер, призванных оказать помощь подросткам в условиях буллинга, предупредить насилие и травлю в системе образования. Цель — определение гендерных различий проявления факторов буллинга у подростков в общеобразовательной организации, в условиях малого города. Материалы и методы. Для реализации поставленной цели использовались методы анкетирования (адаптированная методика «Школьный климат») и тестирования (Единая методика социально-психологического тестирования). Результаты и обсуждение. В подростковом возрасте юноши и девушки одинаково склонны к проявлению агрессии, однако содержательные характеристики такого поведения (вид агрессии, степень выраженности факторов буллинга) проявляются по-разному. Девочки с позитивными установками в отношении буллинга ориентированы в большей степени на соперничество, применяя вербальную агрессию, воздействие через виртуальную среду. Юноши с позитивными установками в отношении буллинга предпочитают физическую агрессию, видят результативность профилактики буллинга в ужесточении контроля со стороны администрации. Выводы. Для юношей фактором риска чаще является склонность к риску, фактором защиты от буллинга — социальная активность. Для девушек факторами риска возникновения буллинга выступают импульсивность и тревожность; факторами защиты от буллинга — принятие родителями и принятие одноклассниками, что расширяет представление о специфике и гендерных различиях выраженности факторов буллинга в старшем подростковом возрасте. Результаты опытно-поисковой деятельности позволяют выработать стратегии первичной профилактики с учетом гендерных различий: к работе с девушками важно подключать родителей, а для юношей необходимо организовать возможность их участия в общественно полезных делах.

Цифровизация системы образования вскрыла ряд проблем, стоящих перед системой высшего образования в России, среди них обеспечение психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде. Цель — разработка модели психологической готовности обучающихся вуза к обучению в цифровой образовательной среде. Материалы, результаты и обсуждение. Готовность обучающихся к обучению в цифровой образовательной среде рассматривается как целостное, интегрированное образование, включающее в себя взаимосвязанные компоненты: индивидуально-типологический, ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, коммуникативный, поведенческий и технологический. Выводы. Разработана модель психологической готовности к обучению в цифровой образовательной среде с выделенными и описанными компонентами: индивидуально-типологическим, ценностномотивационным, когнитивным, эмоционально-волевым, коммуникативным, поведенческим и технологическим.

В современном мире среди специалистов разных областей существует необходимость формирования внутренней потребности в самоактуализации и реализации собственного творческого потенциала в личностном росте. Цель — актуализировать проблему взаимосвязи между степенью выраженности самоактуализации и типом направленности личности студентов педагогического вуза. Результаты и обсуждение. Важнейшими факторами, определяющими эффективность работы, являются психическое здоровье, высокая личностная зрелость, стремление к самоактуализации, проявляющееся в желании познать окружающий мир, способности брать на себя ответственность, рефлексии, самопринятии и самоуважении, а также готовности к дальнейшему развитию и самосовершенствованию себя. Выводы. Выявлено, что значимой взаимосвязи между самоактуализацией и типами направленности личности нет. Существует лишь взаимосвязь между отдельными показателями самоактуализации и типами направленности личности в группах с высокой и низкой степенями выраженности самоактуализации.

Представлено исследование сопряженности структуры компонентов педагогического общения и психологической безопасности образовательной среды. Цель — выявление показателей общения педагога, положительно взаимосвязанных с оценкой педагогом психологической безопасности образовательной среды. Материалы и методы. Применялись методики «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко; методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко; тест коммуникативных умений Л. Михельсона; опросник для определения педагогической ингибиции Л. Б. Полосова; методика диагностики уровня рефлексивности А. В. Карпова, В. В. Пономаревой; анкета «Психологическая безопасность образовательной среды» И. А. Баевой. Выборку исследования составили 127 женщин — педагогов дошкольных образовательных организаций, их средний возраст — 35 лет. Обработка проводилась на основе применения факторного анализа методом главных компонент. Применялся пакет программы SPSS Statistics 21. Результаты и обсуждение. Взаимосвязь компонентов общения педагога с его оценкой психологической безопасности образовательной среды отражается через пять латентных факторов — видов коммуникативного поведения: рефлексивность; эмпатийность; конформность; авторитарность; манипулятивность. Выводы. Положительная оценка психологической безопасности образовательной среды взаимосвязана с позитивными показателями педагогического общения, такими как рефлексивность, эмпатийность и конформность.

Рассматриваются психологические характеристики профессиональной рефлексии обучающихся профессиональных образовательных организаций — будущих специалистов среднего звена. Цель — выявление психологических особенностей профессиональной рефлексии обучающихся профессиональных образовательных организаций. Материалы и методы. В исследовании использовались следующие методики: «Определение уровня развития рефлексивности» А. В. Карпова, «Уровень выраженности и направленности рефлексии» М. Гранта, «Дифференцированный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина. Выборку составили 40 обучающихся профессиональных образовательных организаций. Результаты и обсуждение. Выделяются психологические характеристики профессиональной рефлексии обучающихся медицинского и педагогического колледжей, определяющие их представление о себе как будущем профессионале. Приводятся данные анализа категории «профессиональная рефлексия», а также результаты сравнительного анализа особенностей профессиональной рефлексии обучающихся, полученные нами в процессе эмпирического исследования. Выводы. Профессиональная рефлексия обучающихся профессиональных образовательных организаций имеет особенности, к которым можно отнести способность анализировать и оценивать свои «шаги» в профессию, умение сопереживать и проникать во внутренний мир другого человека, проявлять эмпатию, толерантность, чуткость, способность осознавать и осмысливать свои переживания по поводу вхождения в профессию, прогнозировать последствия собственных профессиональных действий.

Цель — определение основных направлений повышения эффективности мотивационной компоненты на приобретение профессиональной компетентности в период обучения. Материалы и методы. Для оценки социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере применялась «Методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной». В исследовании приняли участие 135 курсантов первых курсов. Использовались сравнительный анализ, обобщение, моделирование, проектирование, педагогическое наблюдение, анкетирование, беседа, анализ документов и результатов деятельности, экспертная оценка. Результаты и обсуждение. Вопросы формирования профессиональной компетентности тесно связаны с проблемами духовно-нравственных ценностей в профессионально-деятельностной идентификации. Определены мотивационные установки на приобретение профессиональной компетентности у курсантов вузов войск национальной гвардии. Выводы. Структура мотивационных установок на приобретение профессиональной компетентности у курсантов вузов войск национальной гвардии обладает качественными различиями, что обусловливает поиск новых психолого-педагогических подходов к формированию мотивации курсантов военного вуза на приобретение профессиональной компетентности.

Интуиция представляет собой фундаментальное психологическое явление, которое реализуется в различных формах активности человека, оказывая влияние на способы ее организации и продуктивность. Цель — определение психологических условий влияния интуиции на эффективность профессиональной деятельности следователей. Материалы и методы. Использованы авторские методики определения интуиционного потенциала личности. Эффективность профессиональной работы следователей определялась методом экспертной оценки по предложенным квалификационным требованиям и реальной оценки успешности работы. Выборку составили 292 следователя различной ведомственной подчиненности. Результаты и обсуждение. Приводятся результаты количественного и качественного анализа фактологических данных. На основе факторного моделирования определены модели личности эффективного и неэффективного следователя, построены графические модели корреляционных отношений свойств и качеств личности следователей в зависимости от уровня проявления свойств интуитивности. Выводы. Фактор интуитивности личности определяет успешность и эффективность профессиональной деятельности следователя. В личности высокоинтуитивных и низкоинтуитивных следователей имеются содержательные отличия, которые могут служить основанием для оценки, профессионального отбора, профессиональной пригодности специалистов для работы в должности следователей.

Цель — выяснение особенностей ценностных составляющих сознания, мотивирующих на качественное осуществление служебно-профессиональной деятельности сотрудников полиции в зависимости от внешних и внутренних факторов развития личности. Материалы и методы. Исследование проведено в 2017–2018 гг. Выборку составили более 6 тыс. респондентов с высшим образованием, представителей 9 федеральных округов Российской Федерации и 8 направлений (специальностей) правоохранительной деятельности. Использовались опросник «Мотивационный профиль» Ричи-Мартина, методика многостороннего исследования личности и методы корреляционного и дисперсионного анализа данных. Результаты и обсуждение. Выявлены особенности ценностных составляющих сознания как мотивирующие факторы служебнопрофессиональной деятельности сотрудников полиции в зависимости от внешних и внутренних условий развития личности, к которым отнесены регион проживания, этнокультурные и профессиональные прессы, а также полоролевой и возрастной статусы и характерологические особенности респондентов. Выводы. Подтверждены статистически значимые различия ценностных переменных представителей регионов Российской Федерации с этнокультурными особенностями различных специальностей, разного пола и возраста, имеющих различный характерологический статус. Необходим учет мотивационноценностной специфики сотрудников при отборе и психологическом сопровождении подразделений правоохранительной системы.

Служебно-деятельностные особенности: интенсивность, напряженность деятельности, необходимость решения оперативно-служебных задач в условиях неопределенности — являются условиями, способствующими развитию утомленности сотрудников органов внутренних дел. Другим немаловажным фактором, препятствующим и усиливающим данное состояние, выступают темпоральные характеристики личности сотрудника, к которым относятся отношение ко времени, его функции и временная направленность. Цель — выявление связей утомленности с временной направленностью, функциями и отношением ко времени у сотрудников с разным уровнем утомленности. Материалы и методы. Респондентами выступили 187 сотрудников органов внутренних дел (90 слушателей первоначальной подготовки Санкт-Петербургского университета МВД России, а также 97 сотрудников со стажем служебной деятельности от 1 года до 10 лет, проходивших повышение квалификации в СПбУ МВД России). Использовался комплекс авторских психодиагностических опросников: «Субъективная оценка уровня утомленности личности», «Шкала субъективного отношения к времени», «Субъективная оценка временной направленности» и анкета «Оценка темпорального типа личности». Статистическими методами выступили анализ первичных описательных статистик, регрессионный и сравнительный анализ. Результаты и обсуждение. У сотрудников с низким уровнем утомленности превалирует пластичное отношение ко времени в сочетании с мобилизующей функцией времени и ресурсной временной направленностью с доминированием ориентации на настоящее. Сотрудники с умеренным уровнем утомленности отличаются временной зависимостью — пристрастным отношением ко времени, которое выполняет ограничивающую функцию, и фиксированной временной направленностью с доминированием ориентации на будущее. Для сотрудников с высоким уровнем утомленности характерно равнодушное отношение в сочетании с подавляющей функцией времени и фиксированной временной направленностью с доминированием ориентации на прошлое. Выводы. Отношение ко времени, временная направленность и функции времени выступают детерминантами утомленности, наиболее значимыми среди которых являются временная зависимость (пристрастное отношение ко времени), ограничивающая и подавляющая функции времени, а также фиксированная временная направленность на прошлое и будущее.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ

- Регион

- Россия, Омск

- Почтовый адрес

- 644092, Омская обл, г Омск, Кировский округ, пр-кт Комарова, д 7

- Юр. адрес

- 644092, Омская обл, г Омск, Кировский округ, пр-кт Комарова, д 7

- ФИО

- Буряков Сергей Константинович (НАЧАЛЬНИК ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______