Введение. Задача сочетания нескольких нагрузок является классической задачей теории принятия решений и в принципе не имеет однозначного решения. Выбор того или иного расчетного сочетания зависит от принятой целевой функции.

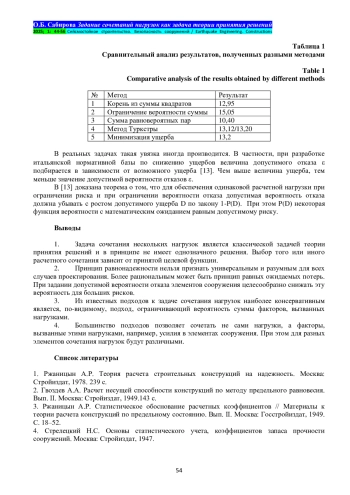

Методы. Для оценки коэффициентов сочетаний нагрузок в статье использованы 4 широко известных метода: корень из суммы квадратов, ограничение вероятности суммы, сумма равновероятных пар, метод Туркстры. Кроме того, автором предложен новый способ сочетания нагрузок – метод минимизации затрат на строительство и эксплуатацию от воздействия нескольких нагрузок.

Результаты и обсуждения. Результаты показывают, что большинство подходов позволяет сочетать не сами нагрузки, а факторы, вызванные этими нагрузками, например, усилия в элементах сооружения. При этом для разных элементов сочетания нагрузок будут различными.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Строительство

Задача сочетаний нагрузок является одной из важнейших в теории предельных состояний. Ее формальная постановка в СССР принадлежит А. Р. Ржаницыну [1]. Он указал, что изменчивость суммарной нагрузки представляет собой квадратный корень из суммы квадратов изменчивостей отдельных компонентов, умноженных на квадраты их весов, что приводит к ее снижению по сравнению с изменчивостью одной компоненты. В работах А. Р. Ржаницына [1] и А. А. Гвоздева [2] сформулирована задача выделения квантиля двумерной функции плотности распределения (ф. п. р.) нагрузок, которая для независимых нагрузок равна произведению их ф. п. р. Далее появилось два принципиальных подхода к оценке сочетаний нагрузок, детально рассмотренных в статье [3].

Список литературы

1. Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. Москва: Стройиздат, 1978. 239 с.

2. Гвоздев А.А. Расчет несущей способности конструкций по методу предельного равновесия. Вып. II. Москва: Стройиздат, 1949.143 с.

3. Ржаницын А.Р. Статистическое обоснование расчетных коэффициентов // Материалы к теории расчета конструкций по предельному состоянию. Вып. II. Москва: Госстройиздат, 1949. С. 18-52.

4. Стрелецкий Н.С. Основы статистического учета, коэффициентов запаса прочности сооружений. Москва: Стройиздат, 1947.

5. Winterstein R.S., Haver S., Nygaard E. Turkstra models of current profiles. Proceeding of the 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering January 2009. DOI: 10.1115/OMAE2009-79691

6. Turkstra C.J. Technical Report, SM Study No. 2 Solid, Mechanics Division, University of Waterloo, Ontario, Canada. 1970.

7. Haiwei Guan, Yuji Tian.Component combination rules of wind load effects of building structures Applied sciences MDPI 2020, 10, 8775/doi:10.3390app10248775.

8. Богданова М.А., Огнева С.С., Уздин А.М., Чернов В.П. Оценка доверительных границ для величины риска. Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. 2013. № 3. С. 46-49.

9. Богданова М.А., Сигидов В.В. Модели уязвимости для оценки рисков от стихийных бедствий. Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. 2011. № 4. С. 56-59.

10. Гольденблат И.И., Николаенко Н.А., Поляков С.В., Ульянов С.В. Модели сейсмостойкости сооружений. Москва: Стройиздат,1979. 251 с.

11. Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. Расчетные сочетания нагрузок для проверки надежности конструкций (обзор). Збiрник наукових праць Українського iнституту сталевих конструкцiй iменi В.М. Шимановського. Вип. 15. 2015. С. 4-44.

12. Уздин А.М., Елизаров С.В., Белаш Т.А. Сейсмостойкие конструкции транспортных зданий и сооружений. Учебное пособие. Москва: ФГОУ “Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте”. 2012. 500 с.

13. Уздин А.М., Воробьев В.А., Богданова М.А., Сигидов В.В., Ваничева С.С. Экономика сейсмостойкого строительства. Москва: ФГПУ ДПО “Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте”. 2017. 176 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена повышению уровня сейсмостойкости энергетических объектов при их строительстве в районах с высокой сейсмичностью. Объектом исследования является система двойной сейсмоизоляции фундамента турбоагрегата, предметом исследования – оптимизация параметров нижнего сейсмоизолирующего слоя за счёт варьирования количества вязких демпферов. Целью исследования явилось определение и расчетное обоснование оптимального числа вязких демпферов, обеспечивающих наибольшее снижение максимальных сейсмических осевых ускорений на отметке установки турбоагрегата при высокочастотных и низкочастотных сейсмических воздействиях. Основной метод исследования – проведение вычислительных экспериментов: динамические расчеты проводятся в программном комплексе Nastran методом прямого интегрирования уравнений движения с применением метода конечных элементов. Основным исследуемым критерием сейсмостойкости виброизолированного ФТА приняты величины максимальных сейсмических осевых ускорений на отметке установки турбоагрегата. В результате вычислительных экспериментов получено, что наибольшее снижение максимальных осевых ускорений при низкочастотном сейсмическом воздействии достигается при установке 160 демпферов (относительном затухании 40 % от критического). При высокочастотном сейсмическом воздействии требуется 60 демпферов (относительное затухание 15 % от критического). Окончательное число демпферов в слое сейсмоизоляции здания турбины для каждого проекта должно определяться из серии вариантных расчётов, учитывающих, множество факторов. Результаты исследования возможно применять для проектирования и расчетных обоснований систем сейсмоизоляции перспективных энергетических объектов таких как ТЭС и АЭС.

Введение. В связи с развитием высокоскоростного железнодорожного транспорта, автомобильных дорог высокой интенсивности с повышенной скоростью движения до 110 и 130 км в час и т. д. остро стоит потребность в снижении уровня вибраций на здания и сооружения различного назначения.

Цель. Приведены теоретические и экспериментальные исследования предложенного специального способа защиты при создании экрана из аэрированного грунта в промежутке между зоной техногенного динамического воздействия и существующими зданиями и сооружениями.

Материалы и методы. В теоретических исследованиях для лабораторного эксперимента была рассмотрена задача о распространении упругих волн в полубесконечном стержне, содержащем низкомодульную упругую вставку. Лабораторными опытами были проведены специальные исследования степени и стабильности аэрации грунтовой водонасыщенной среды для оценки модуля упругости аэрированного водонасыщенного грунта. В экспериментальных исследования на лабораторным стенде трамбовка сбрасывалась на водонасыщенный грунт, подготовленный в удлиненном баке, а ускорения колебаний грунта фиксировались датчиками. Для натурных условий теоретические исследования были проведены, с учётом затухания волн деформаций в аэрированном слое грунта, при взрывах зарядов в грунтах основания. Опытное апробирование исследованного способа было проведено для защиты жилого здания от интенсивной вибрации, вызываемой колебаниями железнодорожных путей при прохождении поездов.

Результаты. Даются основные рекомендации для практического применения данного предложения в гидротехническом, железнодорожном, автомобильном и других видах строительства.

Выводы. Повышение эффекта вибродинамической защиты зданий и сооружений от техногенных динамических воздействий может быть достигнуто при создании экрана из аэрированного грунта на пути распространения упругих волн. В теоретических исследованиях и экспериментальных лабораторных исследованиях получено снижение амплитуд смещений поверхностного слоя водонасыщенного грунта в 2–3 раза. Ожидается, что в натурных условиях, с учётом затухания волн деформаций в аэрированном слое грунта, ускорения колебаний грунта могут быть снижены в 6 – 15 раз. Опытное апробирование исследованного способа защиты показало его высокую эффективность.

Введение. Эффективность инвестиций в антисейсмическое усиление здания во многом определяется сейсмическим риском, при этом учет социального риска является важной частью оценки сейсмической опасности и подлежит серьезному анализу.

Цель. Дать оценку сейсмического риска и экономической эффективности антисейсмического усиления жилых зданий с учетом человеческих потерь и ситуационной сейсмичности на площадке строительства.

Материалы и методы. Для проведения исследований использована методика оценки рисков, предложенная Л. В. Канторовичем. Оценка риска выполнена с использованием известных в литературе платежных матриц и данных о повторяемости землетрясений в регионах с различной ситуационной сейсмичностью. В исследовании развит метод оценки человеческих потерь на основе экономических характеристик жилой застройки.

Результаты. Оценено соотношение социального и коммерческого сейсмического рисков. В условиях Российской Федерации социальный риск составляет около 5–10 % от экономического. Показано, что необходимая степень усиления зданий и сооружений для условий Российской Федерации в значительной степени определяется экономическими потерями.

Выводы. При увеличении страховых выплат за потерю жизни до 50 млн руб. социальные потери начинают определять степень антисейсмического усиления.

Введение. Понятие «эталонного грунта» не было формализовано изначально ни автором метода сейсмических жесткостей, ни позднее авторами модификаций этого же способа оценки сейсмической интенсивности за счет грунтовых условий. В то же время характеристики эталонного грунта определяют величину приращения сейсмической интенсивности, в свою очередь определяющей значение расчетной сейсмической интенсивности.

Целью статьи является обоснование понятия «эталонный грунт» и его актуализация в современных реалиях сейсмического микрорайонирования.

Материалы и методы. На основе изучения литературных источников определяются критерии к выбору эталонного грунта. Вместе с тем выявляются недостатки концепции эталонного грунта в методе сейсмических жесткостей. Вместо понятия «эталонный грунт» и реализации неоднозначной процедуры выбора эталонных грунтов предлагается ввести в практику термин «референтная толща», относительно которой и рассчитывается величина приращения сейсмической интенсивности.

Выводы. Показано, что величины сейсмических приращений, рассчитанные по способу эталонного грунта и по способу референтной толщи для одних и тех же моделей грунтовой толщи, имеют одинаковый тренд. При этом референтная толща выступает в роли репера, на котором «стыкуются» макросейсмические оценки сейсмической интенсивности и приращения сейсмической интенсивности на площадке изысканий.

Эффекты направленности излучения протяженных очагов крупных землетрясений известны сейсмологам давно, но лишь в последние десятилетия, с развитием плотных сетей сейсмических наблюдений, появляется представительный материал и возможность детального изучения этих эффектов.

С 2000-х годов сейсмологи находят свидетельства сверхбыстрого распространения трещин по разломам, приводящего к образованию ударных фронтов (конусов Маха) вследствие интерференции волн, излучаемых концом распространяющейся трещины: в приразломных зонах регистрируются высокие пиковые ускорения (PGA) и скорости (PGV).

В таких случаях в приразломных зонах возникают серьезные разрушения, связанные с воздействием на здания импульсов скорости большой амплитуды (на параллельных разлому составляющих), за которыми следуют воздействия другого типа, от замыкающих разрывов с субрелеевской скоростью, с доминированием нормальных разлому составляющих. Эффект двойного удара разрушает конструкции. Такие явления наблюдались при турецких землетрясениях 2023 г. Другой пример таких землетрясений – землетрясения в Кумамото в Японии 2016 г.

С конца 1990-х годов сейсмологи работают над включением эффектов направленности излучения протяженных очагов в процедуры вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) и в строительные нормы, однако к настоящему времени консенсус не достигнут, и прогресса в этой области можно ожидать лишь с накоплением достаточного количества данных наблюдений.

Издательство АСВ выпустило учебник для вузов «Железобетонные конструкции», состоящий из двух частей. Первая часть учебника «Расчет конструкций» содержит 388 страниц текста; вторая часть «Проектирование зданий и сооружений» – 380 страниц. Книга подготовлена коллективом авторов из организаций АО «ЦНИИПромзданий», НИУ МГСУ и РУТ (МИИТ).

Введение. Выполнен анализ зарубежных исследований сейсмостойкости каркасно-обшивных перегородок с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и панелями обшивок из листовых материалов на основе гипса. Показана актуальность исследования и обозначены проблемы нормирования, ограничивающие широкое распространение каркасно-обшивных перегородок в сейсмоопасных районах. Данная статья является первой из серии статей, посвященных исследованию сейсмостойкости каркасно-обшивных перегородок с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и панелями обшивок из листовых материалов.

Материалы и методы. Конструкции образцов были приняты исходя из поставленной цели и задач экспериментальных исследований и результатов выполненного обзора и анализа современной научно-технической, нормативной, методической литературы. За основу были приняты экспериментальные образцы, воспроизводящие наиболее распространенные конструктивные решения конструкций каркасно-обшивных перегородок, применяемых в практике строительства. Экспериментальные исследования, предусматривали испытания каркасно-обшивных перегородок с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей, обшитых гипсокартонными панелями, при действии на них квазистатических знакопеременных циклических нагрузок, моделирующих сейсмические воздействия.

Результаты. В рамках настоящей работы проведены экспериментальные исследования сейсмостойкости каркасно-обшивных перегородок с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и панелями обшивок из листовых материалов на основе гипса. По результатам экспериментальных исследований определены разрушающие нагрузки, установлены схемы повреждения и разрушения образцов, определены предельные значения перекосов, а также установлен характер разрушения образцов при знакопеременных квазистатических нагрузках, моделирующих напряженно-деформированное состояние перегородки, возникающее при сейсмических воздействиях. Выводы. Результаты испытаний подтверждают сейсмостойкость испытанных конструкций каркасно-обшивных перегородок. Полученные данные могут быть использованы при разработке и актуализации нормативно-технических документов, а также при проектировании и возведении каркасно-обшивных перегородок с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и панелями обшивок из листовых материалов на основе гипса в сейсмических районах.

Введение. Необходимость возведения высотных зданий в условиях плотной городской застройки в 1960-х годах привела к внедрению новой конструктивной системы высотных зданий – ствольной. Одной из ее разновидностей является ствольно-подвесная конструктивная система, которая была воплощена во многих зданиях по всему миру. Кроме архитектурных достоинств здания ствольно-подвесного типа системой обладают рядом конструктивных особенностей, связанных со значительной податливостью несущих элементов. Данная особенность высотных зданий позволяет снизить сейсмическую нагрузку на их конструкции. Трудности, связанные с технической реализацией подвески перекрытий, а также методы расчета, не позволявшие отразить поведение подвесных конструкций при динамических воздействиях, препятствовали применению ствольно-подвесной системы при возведении высотных зданий в сейсмически активных районах. Другим подходом к обеспечению сейсмической защиты высотных зданий является устройство динамических гасителей колебаний. Это требует внедрения в конструкцию сооружения дополнительных массивных элементов, занимающих его внутреннее пространство. Подвесные конструкции в зданиях с несущим стволом потенциально могут выполнять роль элементов динамических гасителей колебаний. Современные методы расчета математических моделей и вычислительные комплексы позволяют проверить это предположение, так как они способны выполнять сложные задачи в области динамических линейных и нелинейных колебаний, в частности колебаний подвесных конструкций зданий. В данной статье представлено новое конструктивное решение ствольно-подвесного здания, а также дана оценка влияния инженерных параметров подвешенной части здания на его сейсмостойкость.

Материалы и методы. Для оценки эффективности предлагаемого конструктивного решения здания в условиях сейсмического воздействия проведено численное моделирование здания в программном комплексе ЛИРА во временной области в шаговой нелинейной постановке.

Результаты. Выявлено, что перемещения и ускорения ствольно-подвесного здания при землетрясении зависят от величины продольной жёсткости упругих связей и массы верхнего подвешенного блока этажей. Определены рациональные параметры подвешенных конструкций, позволяющие снизить колебания всего здания.

Выводы. Изменение массы подвешенных этажей и жёсткости связей между элементами ствольно-подвесного здания может привести к снижению перемещений и ускорений несущих конструкций, гашению колебаний системы. Дальнейшие исследования могут быть посвящены аналитическому определению оптимальных параметров подвешенных конструкций, обеспечивающих восприятие и рассеивание колебательной энергии сейсмического воздействия.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- РАСС

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 79/4/94

- Юр. адрес

- 109428, г Москва, Рязанский р-н, ул 2-я Институтская, д 6 стр 37

- ФИО

- Бубис Александр Александрович (ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______

- Сайт

- https://aseism.ru/