Введение. Численные методы решения уравнений теплопроводности широко применяются в различных областях науки и техники. Разработка новых улучшенных численных алгоритмов для решения уравнений параболического типа позволяет повысить точность расчетов, снять ограничения на шаг интегрирования по времени, что позволит решать практические задачи за приемлемое время с высокой точностью. Цель исследования – изучить явные методы решения уравнений параболического типа на примере решения уравнения теплопроводности с переменными коэффициентами.

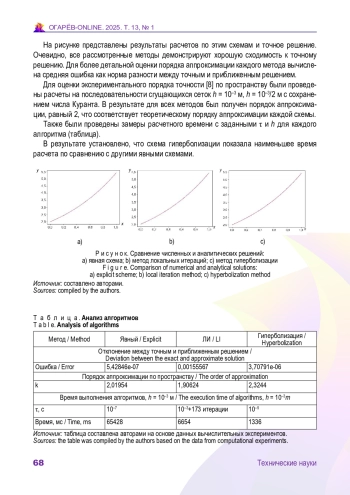

Материалы и методы. Проведена программная реализация численных алгоритмов для решения уравнений параболического типа: широко известной явной схемы, метода локальных итераций и метода гиперболизации. Реализация алгоритмов проведена на языке С++. Проанализирован порядок аппроксимации алгоритмов и время, необходимое для их применения в процессе решения уравнения, которое имеет аналитическое решение.

Результаты исследования. Численное исследование схем показало, что каждая из них имеет второй порядок аппроксимации по пространству. Однако расчетное время решения задачи при использовании метода гиперболизации меньше.

Обсуждение и заключение. В случае решения систем уравнений параболического типа, когда требуется использование явных схем, метод гиперболизации даст значительное сокращение расчетного времени задачи при сохранении заявленного порядка аппроксимации. Материалы исследования могут быть полезны при выборе оптимального метода решения параболических уравнений для выполнения практических задач.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Математика

Разработка новых численных алгоритмов для решения задач теплопроводности имеет большое значение для развития науки и техники, а также для практического применения в различных отраслях промышленности и энергетики. Явные и неявные трехточечные численные алгоритмы1 являются широко используемыми методами для решения таких уравнений. Однако явные схемы имеют серьезные ограничения на шаг интегрирования по времени, а неявные методы не всегда обеспечивают требуемую точность при больших значениях шага интегрирования.

Список литературы

1. Жуков В. Т. О явных методах численного интегрирования для параболических уравнений // Математическое моделирование. 2010. Т. 22, № 10. С. 127-158.

2. Жуков В. Т., Новикова Н. Д., Феодоритова О. Б. Об одном подходе к интегрированию по времени системы уравнений Навье-Стокса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2020. Т. 60, № 2. С. 267-280. DOI: 10.31857/S0044466920020131

3. Четверушкин Б. Н., Ольховская О. Г., Гасилов В. А. О стабилизации явной схемы решения нелинейного уравнения параболического типа // Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления. 2022. T. 506, № 1. С. 30-36. DOI: 10.31857/S268695432205006X

4. Peskova E. E., Yazovtseva O. S. Application of the Explicitly Iterative Scheme to Simulating Subsonic Reacting Gas Flows // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2024. Vol. 64, Pp. 326-339. DOI: 10.1134/S0965542524020106

5. Язовцева О. С. Применение гиперболизации в диффузионной модели гетерогенного процесса на сферическом зерне катализатора // Сибирский журнал вычислительной математики. 2024. Т. 27, № 4. С. 457-471. DOI: 10.15372/SJNM20240407

6. Язовцева О. С., Губайдуллин И. М., Лапшин И. Г. Осреднение модели химического процесса в слое катализатора со сферической формой зерна // Вычислительные методы и программирование. 2024. 25, № 4. 413-426. DOI: 10.26089/NumMet.v25r431

7. Лебедев В. И., Финогенов С. А. О порядке выбора итерационных параметров в чебышевском циклическом методе // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1971. Т. 11, № 2. C. 425-438. URL: https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=6870&option_lang=rus (дата обращения: 28.01.2025).

8. Ладонкина М. Е., Неклюдова О. А., Тишкин В. Ф. Исследование влияния лимитера на порядок точности решения разрывным методом Галеркина // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2012. № 34. С. 1-31.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Введение. Питание является неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивает гармоничный рост, функционирование органов и устойчивость организма к внешним факторам. Однако многие люди трудоспособного возраста пренебрегают принципами рационального питания, что приводит к нарушениям иммунной системы и хроническим заболеваниям. Особое внимание следует уделить питанию студентов. Недостаток времени, истощение организма, недосыпание, повышенная нагрузка на психическое состояние, особенно во время сессии, могут привести к заболеваниям. Цель исследования – провести гигиеническую оценку витаминного статуса студентов с учетом симптомов дефицита витаминов и особенностей рациона питания.

Материалы и методы. В исследовании, которое проводилось методом онлайн-анкетирования с применением Google-форм, приняли участие 208 студентов экономического факультета. Им предлагалось ответить на вопросы, которые касались рациона питания и симптомов нехватки витаминов. Исследование проводилась вне сессионного периода.

Результаты исследования. Выяснилось, что 78 % студентов не наблюдают у себя дефицита витаминов A, D, K, B2, C, при этом только 34 % опрошенных оценивают свой витаминный статус на «отлично». Недостаток витамина А стал наиболее распространенной проблемой. В то же время более 90 % студентов обеспечены витамином В2. Только у 25 % студентов питание можно охарактеризовать как «рациональное». Редко употребляемыми продуктами оказались бобовые, печень, хлебопродукты из муки грубого помола. Самыми распространенными – молоко и молочные продукты.

Обсуждение и заключение. Результаты исследования показывают, что у студентов наблюдается несоответствие в потреблении различных питательных веществ. Более 90 % всех обучающихся имеют дефицит биологически активных веществ в том или ином виде. Результаты исследования могут быть использованы для создания рекомендаций по повышению информированности молодых людей о витаминах и их практическом применении, а также для дальнейших исследований в этой области.

Введение. Лекарственная крапивница представляет собой аллергическую реакцию, вызванную лекарственными средствами. С каждым годом увеличивается количество зарегистрированных случаев лекарственных аллергий, что делает изучение этой темы особенно актуальным. Цель исследования – проанализировать характеристики лекарственной крапивницы у пациентов отделения аллергологии-иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы за период 2022–2024 гг.

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ 60 историй болезни пациентов отделения аллергологии и иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы с диагнозом «лекарственная крапивница» за период 2022–2024 гг.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что наиболее подвержены данному заболеванию женщины в возрасте от 31 до 59 лет, имеющие проблемы с сердцем и сосудами, а также с желудочно-кишечным трактом. Выявлено преимущество группы антибиотиков в структуре причинно-значимых препаратов лекарственной крапивницы, а также нестероидных противовоспалительных средств, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и сартанов.

Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут способствовать повышению осведомленности медицинских специалистов о возможных аллергических реакциях и созданию рекомендаций по безопасному назначению лекарственных средств, что может, в свою очередь, предотвратить возникновение лекарственной крапивницы и улучшить качество жизни пациентов.

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью прогнозирования долговечности бетонных конструкций с учетом их сложного многоступенчатого характера разрушения. Цель исследования – получение критериев разрушения, позволяющих проанализировать процесс трещинообразования на различных масштабных уровнях.

Материалы и методы. Для изучения данной проблемы использовались бетонные призмы и установка WilleGeotechnik (модель 13-PD/401). Полученные данные проанализированы с учетом методов фрактального анализа.

Результаты исследования. В ходе исследования проведен анализ моделей разрушения сжатых бетонных элементов. Доказано, что разрушение бетона – сложный многоступенчатый процесс, имеющий иерархию структур и включающий несколько механизмов разрушения. Выявлены закономерности накопления и расхода энергии, затрачиваемой на разрушение структурных элементов в процессе образования магистральной трещины.

Обсуждение и заключение. Предложенные критерии разрушения позволят определить, как протекает механизм разрушения на различных масштабных уровнях и каким образом происходит смена накопления и расхода энергии. Данные результаты будут полезны для исследователей механики разрушения бетона, так как позволят более точно определять процесс микротрещинообразования, что позволит повысить надежность конструкций из бетона.

Введение. Рынок недвижимости – ключевой сектор экономики с высокой динамикой цен, зависимостью от макроэкономических факторов и сложностью прогнозирования. Традиционные методы анализа требуют много времени и ресурсов, что ограничивает их применение. Использование low-code платформ позволяет сократить затраты на разработку моделей и сделать инструменты анализа доступными для специалистов без углубленных навыков программирования. Цель исследования – продемонстрировать использование KNIME для прогнозирования стоимости объектов недвижимости и их классификации; оценить, насколько точны модели и насколько они полезны на практике.

Материалы и методы. Реализовано моделирование процессов рынка недвижимости с помощью платформы визуальной разработки сценариев KNIME Analytics Platform. Данные об объектах недвижимости собраны средствами Python библиотеки Cianparser, в KNIME Analytics Platform реализованы методы регрессионного анализа и визуализации данных.

Результаты исследования. Построены линейная и полиномиальная регрессия цен на недвижимость по заданным параметрам, выполнена кластеризация объектов недвижимости и визуализация полученных результатов. Кластеризация выявила три группы объектов, коррелирующих с локацией и инфраструктурой.

Обсуждение и заключение. KNIME подтвердил эффективность как low-code инструмент для анализа рынка недвижимости. Материалы статьи могут быть полезны для понимания динамики рынка недвижимости и прогнозирования его будущих тенденций.

Введение. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к когнитивным механизмам формирования оценочности в языке, а также необходимостью более детального изучения роли акциональных глаголов в организации смысловой структуры высказывания. Цель исследования – выявление механизмов, посредством которых акциональные глаголы профилируют оценочные категории и организуют взаимодействие между субъектом, объектом и контекстом действия.

Материалы и методы. Материалом исследования послужил сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Методология исследования основана на когнитивном и функционально-семантическом подходах к анализу языковых единиц.

Результаты исследования. В исследовании выявлено, что акциональные глаголы выполняют значимую роль в формировании оценочных категорий за счет метафоризации, создавая ассоциации с физическими действиями, природными явлениями и абстрактными состояниями, что способствует углублению восприятия текста читателем. Использование когнитивных механизмов усиливает оценочную составляющую текста и позволяет акцентировать внимание на ключевых аспектах действия.

Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие когнитивной лингвистики. Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным изучением специфики взаимодействия акциональных глаголов с другими когнитивными механизмами в текстах разных жанров. Материалы статьи могут быть полезны в преподавании русского языка и разработке методов функционально-семантического анализа

Введение. В статье рассматривается бизнес-подкаст как новый жанр экономического дискурса. Цель исследования – выявление ключевых особенностей и функций бизнес-подкастов в рамках экономической коммуникации.

Материалы и методы. Исследование выполнено на материале бизнес-подкастов, доступных на платформах YouTube, VK Podcasts, «Яндекс Музыка», Spotify, Apple Music и Soundcloud. На основе литературного анализа выявлены ключевые функции и особенности бизнес-подкастов. Применены методы сравнительного анализа и систематизации, позволяющие определить ключевые черты жанра.

Результаты исследования. В работе выделены структурные и функциональные особенности бизнес-подкастов, включая их образовательную и информационную значимость, а также их влияние на популяризацию экономических знаний. Доказано, что бизнес-подкаст отвечает основным критериям жанровой структуры – тематичности, цели, формату.

Обсуждение и заключение. Проведенный анализ дополняет представления о новом жанре экономического дискурса – бизнес-подкасте. Материалы статьи могут быть полезны исследователям, преподавателям и практикам, заинтересованным в новых формах медиаобразования и профессиональной коммуникации.

Введение. Статья посвящена обзору научных трудов, где рассматриваются различные аспекты российских молодежных общественных объединений 1990–2020-х гг. Цель исследования – проследить развитие концепции молодежной политики в исследованиях отечественных ученых в постсоветский период.

Материалы и методы. Материалами исследования стали основные научные работы по выбранной теме, опубликованные с конца 1980-х гг. Применены сравнительно-исторический, хронологический методы, метод перспективного анализа.

Результаты исследования. Из выводов исследования следует, что на данный момент необходимо переосмыслить деятельность молодежных общественных объединений с исторической и региональной точек зрения.

Обсуждение и заключение. В большей части научных работ тема молодежных объединений изучена с социологической или политологической стороны, что порождает потребность изучения молодежных общественных объединений с исторической точки зрения. Кроме того, значимую роль в изучении данной проблемы играют региональные исследования, благодаря которым складывается история молодежных объединений всей страны. Материалы статьи могут быть полезны для развития идей государственной и региональной молодежной политики.

Введение. Важность изучения вовлеченности студенческой молодежи в деструктивные практики обусловлена тем, что в этом возрасте повышена восприимчивость к образцам поведения людей из своего социального окружения, а период обучения является ключевым в становлении мировоззренческих ориентиров. В современных условиях, когда информационные технологии играют заметную роль в жизни общества, создаются благоприятные условия для появления новых форм деструктивного поведения. К ним относится кибербуллинг, распространенность которого возрастает. Цель исследования – охарактеризовать социальный портрет кибербуллера и жертвы в представлениях студенческой молодежи.

Материалы и методы. Эмпирической базой послужили данные анкетного онлайн-опроса «Кибербуллинг в современном интернет-пространстве» (n = 600) среди представителей студенческой молодежи Республики Мордовия.

Результаты исследования. Исследование показало, что в представлениях молодежи социальный портрет агрессора (кибербуллера) не связывается с определенными половозрастными характеристиками. В то же время, исходя из результатов расчета индексов агрессивности и виктимности респондентов, следует, что жертвой чаще является девушка в возрасте от 21 до 25 лет, а агрессором – юноша в возрасте от 21 до 25 лет.

Обсуждение и заключение. Результаты исследования дополняют социальный портрет акторов деструктивной интернет-практики социально-демографическими характеристиками. Материалы статьи могут быть интересны специалистам, занимающимся вопросами реализации молодежной политики, социологии социальной сферы, социологии молодежи, социологии интернета.

Введение. Показатели, характеризующие степень вовлеченности россиян в благоустройство и развитие городов, складываются в противоречивую картину. С одной стороны, по официальным данным, интерес к этому виду социальной активности растет, динамика количественных показателей положительна, с другой – уровень доверия к органам местного самоуправления снижается, а общественные активисты говорят о недостаточном участии населения в благоустройстве городской среды. Цель исследования – выявить основные проблемы, снижающие уровень вовлеченности россиян в благоустройство городов, предложить рекомендации по совершенствованию практик их участия в городском развитии.

Материалы и методы. В рамках исследования проанализированы 28 источников, опубликованных в период с 2020 по 2024 г. и посвященных вопросам вовлеченности жителей в процесс благоустройства городов в России и зарубежных странах. В качестве источников использованы статьи, взятые из российских электронных библиотек, а также нормативно-правовые акты.

Результаты исследования. Анализ показал увеличение интереса россиян к благоустройству городской среды и наличие потенциала для предметного вовлечения в конкретные проекты. Сравнение наиболее успешных практик, применяемых в этой сфере за рубежом, с российскими подходами позволило обнаружить ключевую проблему, заключающуюся в качестве коммуникации городских властей и граждан. В России есть практики, которые в той или иной мере способствуют вовлечению, однако они не могут сравниться с зарубежными аналогами по разнообразию, демократичности и неформальности.

Обсуждение и заключение. Основой роста вовлеченности россиян в благоустройство и развитие городской среды является дебюрократизация существующих механизмов коммуникации между всеми заинтересованными сторонами и расширение разнообразия соответствующих практик: цифровых, интерактивных и обучающих, развивающих партнерство и сотрудничество.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- МГУ им. Н. П. Огарёва

- Регион

- Россия, Саранск

- Почтовый адрес

- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

- Юр. адрес

- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

- ФИО

- Глушко Дмитрий Евгеньевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@adm.mrsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (834) 2222961

- Сайт

- https://mrsu.ru