Актуальными задачами профилактической медицины являются оценка риска здоровья работников промышленных предприятий и разработка мер по предотвращению профессиональных и производственно-обусловленных болезней. Цель работы - на основе комплексного исследования условий труда на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (г. Самара) провести оценку профессиональной заболеваемости у его работников, отличающихся условиями труда.

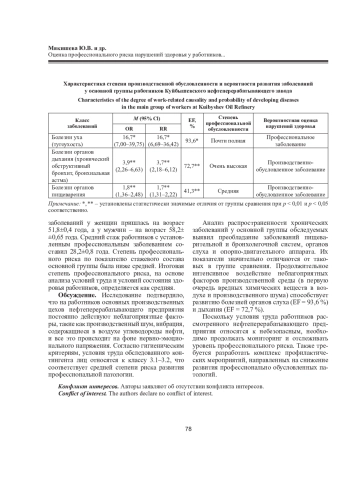

Материалы и методы. Изу-чались санитарно-гигиенические условия производственной среды на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, а также медико-биологические показатели его сотрудников за период с 2012 по 2023 год, после чего на основе данных о случаях заболеваемости, полученных из электронной базы предприятия, с опорой на Международную классификацию болезней 10-го пересмотра была проведена оценка риска здоровью работников. Анализ профессионального риска развития нарушений здоровья осуществлялся по методике Р.2.2.1766-03. Обследовано 2089 чел. в возрасте 29-60 лет (67 % мужчин, 33 % женщин; средний стаж - более 20 лет), которые были разделены на две группы: основная - 1411 чел., условия работы которых классифицировались как вредные (3-й класс опасности), сравнения - 678 чел. с допустимыми условиями труда (2-й класс).

Результаты. Согласно гигиеническим критериям, условия труда на исследуемом предприятии относятся к классу 3.1-3.2. Оценка производственных факторов показала, что содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, воздействие интенсивного производственного шума в сочетании с тяжелыми физическими нагрузками выступают в качестве пусковых механизмов развития производственно-обусловленных патологий пищевари тельной (34,9±1,1 % случаев, при p < 0,05), дыхательной (16,9±1,2 % случаев, при p < 0,05), опорно-двигательной (13,4±0,9 % случаев, при p < 0,05) си стем. Выявлены причинно-следственные связи между неблагоприятными производственными факторами и развитием болезней слухового анализатора и органов дыхания (этиологическая доля составила 93,59 и 72,63 % соответственно).

В итоговой оценке степень риска развития профессиональной патологии в целом характеризуется как средняя, что обуславливает необходимость разработки комплекса мер по снижению профессионального риска.

Идентификаторы и классификаторы

Приоритетной задачей профилактической медицины остается охрана здоровья населения, особенно актуальной она становится в условиях увеличивающейся антропотехногенной нагрузки. Одной из отраслей производства, где трудовая деятельность характеризуется большим количеством вредных факторов, является нефтеперерабатывающая промышленность. Среди работников данной сферы выделяют несколько профессиональных групп, которые нуждаются в более пристальном наблюдении.

Список литературы

1. Валеева Э.Т. Здоровье работающих - трудовой потенциал нашей страны, ее будущее // Санитар. врач. 2018. No 8. С. 12-18.

2. Лебедева-Несевря Н.А., Костарев В.Г., Никифорова Н.В., Цинкер М.Ю. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности работающего населения: федеральные и региональные показатели и тенденции 2005-2014 гг. // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96, No 11. С. 1054-1059. EDN: YOBWVJ

3. Смирнова Е.Л., Потеряева Е.Л., Максимов В.Н., Несина И.А. Концепция индивидуального риска в формировании и особенностях течения вибрационной болезни // Медицина в Кузбассе. 2020. Т. 19, No 1. С. 35-41. EDN: DDAZUB

4. Бухтияров И.В., Измеров Н.Ф., Прокопенко Л.В., Кузьмина Л.П. Формирование производственно-обусловленных заболеваний у работников, занятых в современных видах экономической деятельности // Актуальные проблемы безопасности и анализа риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания: материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием: в 2 т. Т. 1. Пермь: Кн. формат, 2016. С. 27-36.

5. Каримова Л.К., Гимаева З.Ф., Галимова Р.Р., Мулдашева Н.А., Калимуллина Д.Х., Маврина Л.Н., Абдрахманова Е.Р. Оценка кардиоваскулярного риска у работников нефтехимических производств и разработка программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98, No 9. С. 978-983. EDN: JWHLPK

6. Бабанов С.А., Бараева Р.А. Профессиональные поражения сердечно-сосудистой системы // Врач. 2015. No 3. С. 7-10. EDN: TOESFJ

7. Алакаева Р.А., Габдулвалеева Э.Ф., Исхакова Д.Р., Салаватова Л.Х. Хроническая интоксикация органическими растворителями. Особенности течения в отдаленном периоде // Медицина труда и экология человека. 2020. No 1 (21). С. 44-48. EDN: HALMLF

8. Стасева Е.В., Филатова С.В. Определение профессионального риска на основе специальной оценки условий труда // Молодой исследователь Дона. 2018. No 2 (11). С. 81-85. EDN: XOFXPV

9. Keefe A.R., Demers P.A., Neis B., Arrandale V.H., Davies H.W., Gao Z., Hedges K., Holness D.L., Koehoorn M., Stock S.R., Bornstein S. A Scoping Review to Identify Strategies That Work to Prevent Four Important Occupational Diseases // Am. J. Ind. Med. 2020. Vol. 63, No 6. С. 490-516. DOI: 10.1002/ajim.23107

10. Бабанов С.А., Азовская Т.А., Дудинцева Н.В. Анализ профессиональной заболеваемости в Самарском регионе в 2017-2021 годы // Соврем. проблемы здравоохранения и мед. статистики. 2022. No 3. С. 336-354. DOI: 10.24412/2312-2935-2022-3-336-354

11. Шамсиахметова Г.И. Профессиональные заболевания на предприятиях нефтяной промышленности // Молодой ученый. 2016. No 16 (120). С. 460-463. EDN: WINMDL

12. Попов М.Н., Азовская Т.А., Васюкова Г.Ф. Выявление и профилактика наиболее распространенных профессиональных заболеваний в Самарской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2015. Т. 17, No 2-2. С. 362-366.

13. Берг А.В. Оценка профессиональной трудоспособности при профессиональных заболеваниях периферической нервной системы // Медицина труда и пром. экология. 2020. Т. 60, No 7. С. 479-483. DOI: 10.31089/1026-9428-2020-60-7-479-483

Выпуск

Другие статьи выпуска

Гормоны щитовидной железы, или тиреоидные гормоны (ТГ), задействованы во многих физиологических процессах, протекающих в живом организме. Они участвуют в регуляции деятельности нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной и костно-суставной систем, а также в процессах термогенеза, сна и бодрствования, в репродуктивной функции, осуществляют модуляцию ряда нейротрансмиттерных систем мозга. Изучение механизма действия ТГ необходимо как для понимания происходящих под их влиянием в организме реакций, так и для разработки способов регулирования их активности. В данном обзоре по результатам анализа публикаций российских и зарубежных исследователей за период с 2011 по 2023 год, согласно современным представлениям о регулировании активности и механизме действия на клеточном уровне ТГ, определены особенности и принципы клеточной регуляции ТГ, описаны процессы их активации под действием ферментов дейодиназ, охарактеризован биологический эффект регуляции ТГ. Также представлены механизмы геномного и негеномного действия ТГ. Показано, что геномное («классическое») действие ТГ через модуляцию транскрипции специфических генов влияет на процессы роста, развития, дифференцировки и поддержания в границах нормального функционирования тканей-мишеней. Негеномные механизмы действия ТГ опосредуются плазматической мембраной или цитоплазматическими рецепторами, регулируют в организме процессы роста, развития и метаболизма. При этом негеномное действие ТГ может как реализовываться независимо от геномного, так и способно дополнять, усиливать или угнетать эффекты связывания ТГ с транскрипционно активными ядерными рецепторами при реализации их геномного действия. Согласно результатам исследования, действие гормонов щитовидной железы на геномном и негеномном уровнях реализуется комплексно, и именно комбинация геномного и негеномного влияния гормонов щитовидной железы определяет эффективность тиреоидной регуляции клеточных процессов.

Известно, что поведенческие реакции животных и человека контролируются рядом нейропептидов. В статье рассматриваются современные взгляды научного сообщества на физиологические эффекты окситоцина, его влияние на социальное поведение, психологическое состояние, соматовегетативные функции человека и животных, взаимосвязь недостатка выработки изучаемого гормона с патогенезом ряда психических заболеваний. Представлены данные о строении, синтезе, метаболизме и инактивации окситоцина. Приведены сведения о регуляции выделения окситоцина под влиянием психологических факторов и ингибирования выхода окситоцина в ЦНС рядом биологически активных веществ: глюкокортикоиды, тестостерон, ацетилхолин, оксид азота, гамма-аминомасляная кислота. Вещества, подавляющее физиологическое действие окситоцина за счет снижения его влияния на миндалевидное тело, отвечающее за агрессивность, провоцируют враждебность у животных и людей. Обобщены данные о синтезе окситоцина на периферии, в таких органах, как желтое тело, матка, амнион, плацента, интерстициальные клетки семенников, надпочечники, сердце, дерма и тимус. К периферическим органам с экспрессией и связыванием окситоциновых рецепторов относятся клетки плотного пятна коры почек, кардиомиоциты, ноцицептивные ганглиозные нейроны дорсальных корешков, сетчатка, адипоциты и клетки мозгового вещества надпочечников. Синтез окситоцина и экспрессия рецепторов к нему были обнаружены в фибробластах и кератиноцитах кожи человека. Эти клеточные элементы регулируют процессы, участвующие в атопическом дерматите, такие как пролиферация, воспаление и реакция на окислительный стресс в коже. Обсуждены вопросы о расположении рецепторов окситоцина как в ЦНС, так и за ее пределами. Среди областей мозга, которые экспрессируют окситоциновые рецепторы, наиболее изученными являются гипоталамус, префронтальная кора, гиппокамп и миндалевидное тело.

Представлен анализ литературных данных о роли фактора фон Виллебранда (ФВ) в системе гемостаза и воспаления, дана патофизиологическая оценка влияния взаимодействия ФВ с патогенными микробиологическими агентами на его метаболизм и роли металлопротеиназы ADAMTS-13 в этом процессе. Описаны структура, функции и процессы обмена ФВ в организме при патологических состояниях. Приведены данные, свидетельствующие, что высвобождение ФВ из эндотелиоцитов способствует связыванию и снижению активности ADAMTS-13, регулирующей функциональную активность данного фактора. Это, в свою очередь, приводит к накоплению сверхкрупных мультимеров данного маркера в кровотоке, индуцирующему развитие тромбоза. Отмечено, что биологически активные вещества, задействованные в патологических процессах, выступают стимуляторами экзоцитоза ФВ из телец Вейбеля-Паладе, что приводит к развитию нарушений микроциркуляторного звена. Цель обзора - провести оценку роли ФВ в патогенезе воспалительных и тромботических нарушений. В выборку были включены оригинальные статьи и краткие сообщения, опубликованные с 2005 по 2022 год, размещенные в базах данных PubMed, eLIBRARY. RU, «КиберЛенинка», посвященные патофизиологической роли ФВ в поддержании системного воспаления. Применена следующая стратегия поиска и отбора научных статей с использованием терминов, индексированных MeSH: von Willebrand factor [Supplementary Concept], ADAMTS-13 [MeSH Terms], systemic inflammation [MeSH Terms], thrombotic disorders [MeSH Terms]. Анализ научных публикаций позволяет рассматривать ФВ одновременно как маркер гемостаза и воспаления. Отмечено влияние инфекционных агентов на его метаболизм: при воспалении бактерии, связавшиеся с мультимерами гликопротеина ФВ, преодолевают гемодинамическое воздействие кровотока, ускользают от клеток иммунной системы и фиксируются на поверхности эндотелия, вызывая эндоваскулярные нарушения.

Ангидротическая эктодермальная дисплазия - наследственная патология различной генетической природы с множественными клиническими проявлениями. При медицинских обследованиях, в т. ч. и стоматологических, важен дифференциальный аспект диагностики, т. к. многие формы заболевания имеют схожие клинические проявления. Особый интерес представляют фенотипические эффекты генных мутаций и различных полиморфных вариаций генов-кандидатов эктодермальных дисплазий. Цель данного исследования - описание и анализ клинического случая пациента с полной адентией молочных зубов, частичной адентией зачатков постоянных зубов, нарушением формирования зубов и аномалией их формы, обусловленными ангидротической эктодермальной дисплазией в результате редкой мутации в гене эктодисплазина А (EDA).

Материалы и методы. Осуществлен анализ фенотипа пациента мужского пола в возрасте 1,5 лет с нарушением стоматологического статуса в результате заболевания, вызванного наличием в генотипе полиморфного аллеля А гена EDA, с последующим анализом данной вариации и установлением ее клинического значения в базах данных PubMed, eLIBRARY. RU, dbSNP, HGMD, GenBank, MutationTaster, PolyPhen-2, PROVEAN и SIFT.

Результаты. Информация о клиническом значении полиморфизма с.1043С>А (р. Thr348Asn) гена EDA практически отсутствует, однако наличие клинического проявления фенотипа ангидротической эктодермальной дисплазии у пациента позволяет предположить негативный эффект данной однонуклеотидной замены. Описанный клинический случай с редкой генетической патологией в стоматологической практике представляет несомненный интерес для практикующих врачей, т. к. данная патология требует комплексного подхода, длительного лечения и реабилитации.

Эндопротезирование является одной из распространенных методик лечения коксартроза. Изучение особенностей восстановления в разных гендерных группах позволит разработать более качественные методики для всех этапов послеоперационной реабилитации. Цель исследования - сравнить функциональное состояние мужчин и женщин до эндопротезирования тазобедренного сустава, а также в ранний и поздний периоды реабилитации.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе травматолого-ортопедического отделения Северного медицинского клинического центра имени Н. А. Семашко Федерального медико-биологического агентства. В эксперименте участвовали 73 женщины и 67 мужчин (средний возраст - 57±9 лет). Анализировались показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем, амплитуда движения в тазобедренном суставе, а также психоэмоциональное состояние пациентов до операции (1-е сутки поступления в стационар), в ранний (10-12-й день (в зависимости от фиксации эндопротеза) после операции) и поздний (через 3 мес. после операции) периоды реабилитации. Программа реабилитации состояла из лечебной гимнастики, физиотерапевтического лечения, механотерапии и массажа.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у женщин лучше восстанавливалась амплитуда сгибания, мужчины демонстрировали бóльшую силовую выносливость. Уровень боли в группах был практически одинаковым на каждом этапе исследования. Выявлены более высокие значения среднего артериального давления и тонуса мелких и крупных сосудов у мужчин. Согласно спирографическим данным, показатели форсированной жизненной емкости легких у лиц обоих полов до и после эндопротезирования соответствовали должным значениям, однако у женщин они были ниже, чем у мужчин (рм-ж = 0,001), во все периоды исследования. Особенностью при изучении психоэмоционального состояния было увеличение доли пациентов с легким уровнем депрессии через 3 мес., который в поздний период реабилитации чаще наблюдался у женщин (61,5 %), чем у мужчин (47,1 %).

Отравления уксусной кислотой не только сопровождаются ярко выраженным тропным действием яда, но и имеют неспецифический эффект за счет токсико-стрессорной реакции. Специфическое действие этого токсиканта на различные внутренние органы изучено достаточно подробно. В ответ на действие стрессора стресс-реализующие гормоны выбрасывают не только надпочечники, но и щитовидная железа. Роль данной железы и степень участия тиреоидных гормонов в ответной реакции на отравление не изучены. Цель работы - исследовать характер морфологических изменений в щитовидной железе на модели острого отравления уксусной кислотой и определить динамику уровня тироксина.

Материалы и методы. Эксперимент выполнялся на половозрелых беспородных самцах крыс с исходной массой тела 160-180 г (n = 30), которые были разделены на опытных (n = 25) и интактных (n = 5). В работе использовалась модель острого отравления уксусной кислотой. Затравка опытных животных проводилась 30 %-м раствором уксусной кислоты. Вещество вводилось эндогастрально, одномоментно в объеме 0,5 мл. Уровень тироксина определялся методом иммуноферментного анализа с использованием специальных тест-наборов. Сроки взятия материала - 1, 3, 5, 7 и 10-е сутки после затравки. Щитовидная железа для гистологического исследования фиксировалась в 10 %-м нейтральном формалине.

Результаты. Острое отравление уксусной кислотой вызывает нарушение продукции тироксина и изменения структуры щитовидной железы. Морфологические изменения происходят как в строме, так и в паренхиме органа. Выраженная перестройка отмечается только с 7-х суток после отравления. Это проявляется гиперплазией тиреоидной ткани, накоплением коллоида и увеличением его плотности. Одновременно развивается дистрофия стромы органа и появляются признаки склероза.

Органический синтез является ценным источником перспективных противоопухолевых препаратов. Цель работы - исследование цитотоксического действия нового производного трополонового ряда 2-(1,1-диметил-1H-бензо[e]индолин-2-ил)-5,6,7-трихлор-1,3-трополона (JO-122) на клеточной линии рака толстой кишки SW620 в сравнении со стандартным химиотерапевтическим препаратом 5-фторурацилом.

Материалы и методы. Исследование проводилось на постоянной клеточной линии аденокарциномы толстой кишки - SW620. Определение цитотоксической активности JO-122 проводилось в опыте с построением кривой «доза-ответ», количество живых клеток измерялось непрямым способом при помощи МТТ-теста. Половинная ингибирующая концентрация (IC50) вещества валидировалась в тесте с трипановым синим. Апоптоз в клеточной культуре SW620 исследовался путем оценки морфологических изменений в ядрах клеток, окрашенных Hoechst 33342.

Результаты. IC50 для JO-122 составила 0,27±0,07 ммоль/л, что почти в 10 раз меньше, чем для 5-фторурацила (IC50(5-FU) = 23,5±3,5 ммоль/л). В тесте с трипановым синим для концентрации 0,27 ммоль/л было показано снижение количества живых клеток на 35±7,2 %, доля мертвых клеток равнялась 12±3,2 %. Авторы статьи предполагают, что механизм действия JO-122 на культуре SW620 связан с остановкой клеточного цикла на стадии G0/G1 без стимуляции апоптоза, что приводит к уменьшению пролиферативной активности клеток тестируемой культуры. Требуются дальнейшие исследования для установления механизма действия JO-122 на злокачественные клетки.

Состояние оптимальной функциональной готовности спортсмена в период главных стартов - залог высокого результата как в олимпийском, так и в паралимпийском спорте. Функциональная готовность обеспечивается разными уровнями функционирования организма, в т. ч. и психофизиологическим. Цель исследования - оценить состояние психофизиологической сферы спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), имеющих физические нагрузки различной направленности, в специально-подготовительный период годичного тренировочного цикла. Материалы и методы. Обследованы 54 спортсмена обоего пола с различными формами ПОДА. Все участники эксперимента имели регулярную физическую нагрузку в объеме от 16 до 20 ч в неделю. Стаж занятий составил 5,4±1,2 года, средний возраст - 27,4±4,1 года. Тестирование спортсменов проводилось в специально-подготовительный период годичного цикла, после дня отдыха от занятий, до тренировки (с 9 до 10 ч. утра). Изучены характеристики психомоторного реагирования на раздражители различной модальности, свойства нервной системы, хронобиологические показатели и состояние личностной тревожности. Результаты. Выявлено, что показатели психомоторного реагирования у спортсменов с ПОДА имеют те же направленность и специфические черты, что и у здоровых спортсменов с аналогичной специализацией. Однако значения показателей у спортсменов с ПОДА ниже, чем у здоровых спортсменов. В специально-подготовительный период у всех спортсменов с ПОДА независимо от специфики физической нагрузки выявлены признаки напряжения систем адаптации. Минимальный уровень психофизиологического напряжения адаптационных механизмов, обеспечивающий адекватное включение ресурсов организма, отмечен у спортсменов с высокой интенсивностью динамических нагрузок в тренировочном процессе. Преобладание статических в сочетании с низким объемом динамических нагрузок в подготовке спортсменов с ПОДА сопровождается появлением выраженных признаков перенапряжения систем адаптации.

Интерстициальные клетки Кахаля (ИКК), а также ИКК-подобные клетки были описаны различными авторами в мышечной ткани предсердий и бронхов, поджелудочной и молочной железах, мочеточнике и плаценте. Предполагается, что данные клетки имеют значительное влияние на регуляцию спонтанной ритмической деятельности гладких миоцитов (ГМ) внутренних органов. Вопрос о четких цитологических дефинициях этих клеток остается открытым.

Цель исследования - выявление ИКК в различных отделах мышечной оболочки желчного пузыря и анализ соотношения ИКК, ГМ и ИКК-подобных клеток - телоцитов (ТЦ) в указанных зонах.

Материалы и методы. Изучены фрагменты мышечной оболочки стенки шейки, тела и дна желчного пузыря, взятые от 5 морских свинок. Все животные содержались в специальном помещении в условиях стандартного пищевого режима. Проведено иммуноцитохимическое исследование на с-kit-рецептор тирозинкиназы (CD117). Для оценки количественного соотношения ГМ, ИКК и ТЦ был использован метод анализа изолированных клеток, полученных оригинальным методом прицельной клеточной диссоциации, позволяющий идентифицировать морфологические характеристики клеток.

Результаты. В составе ГМ стенки желчного пузыря на светооптическом уровне удалось идентифицировать клеточные элементы, существенно отличающиеся по своей морфологии от классических миоцитов. Количественный анализ свидетельствует о том, что соотношение ГМ, ИКК и ТЦ варьирует в различных отделах желчного пузыря. Отсутствие специфических маркеров для идентификации ТЦ указывает на неоднородность их популяции или способность дифференцироваться в другие клеточные типы. Можно констатировать отсутствие четких представлений о структурно-функциональной организации ИКК, ТЦ и их вероятной роли в поддержании структурного гомеостаза органов, что обусловливает необходимость дальнейших исследований.

Физиологическая адаптация к резко континентальному климату Волгоградской области обусловливает успешную социокультурную адаптацию иностранных студентов. Первой в реакцию адаптации включается система кровообращения, определяя терморегуляцию и гомеостаз.

Цель работы - оценка показателей регионарного кровообращения на участке «предплечье-кисть» у иностранных студентов на фоне локального холодового воздействия с помощью реовазографии верхних конечностей.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие индийские студенты Волгоградского государственного медицинского университета в возрасте 19-21 года (n = 36; средний возраст - 20,1±1,3 года). Реограммы верхних конечностей регистрировались на приборе «Рео-Спектр 2» («Нейрософт», г. Иваново, Россия) в состоянии покоя, на фоне локального холодового воздействия на кисть левой руки и в период восстановления (1, 3, 5-я минуты).

Результаты. Выявленная асимметрия кровообращения характеризуется снижением тонуса крупных артерий справа и преобладающим влиянием сосудистого компонента на компенсаторное повышение венозного тонуса. Сосудистая реактивность на фоне локального холодового воздействия может варьировать за счет несовершенности защитно-компенсаторных реакций. Холодовой сосудосуживающий эффект в большей степени реализовывался через активацию центральным контуром сердечной деятельности (констрикторная сосудистая реакция в сегменте «предплечье»), тогда как вазодилатация сосудов в сегменте «кисть» достигалась через срочную адаптивную реакцию сосудистого гладкомышечного компонента. В сегменте «кисть» кратковременное снижение тонуса сосудистой стенки прекапилляров в ответ на холодовое воздействие сменялось приспособительными реакциями кровотока в 1-ю минуту восстановления, что свидетельствует о возможном поступлении крови из артерий в вены через артериоло-венулярные анастомозы, минуя капиллярную сеть. Облегчение венозного оттока из региона к 5-й минуте восстановления отмечалось только справа, тогда как слева не обнаружено значимой дилатации сосудов, соотнесенной с резервом сосудистого сопротивления холодовому воздействию. Авторами предложен индекс реактивности сосудов и определены показатели реовазографии, которые можно использовать как информативные критерии индивидуально-типологических различий адаптивной реакции организма иностранных студентов на холодовое воздействие.

Соблюдение условно специфических требований учебно-профессиональной деятельности запускает у студентов компенсаторные механизмы, активность которых отражает высокую цену адаптации организма к условиям образовательной среды.

Цель работы - выявить и сравнить показатели функционального состояния нервной системы у студенток, занимающихся и не занимающихся спортом, при выполнении когнитивной пробы на фоне утомления.

Материалы и методы. В исследовании добровольно (на основании информированного согласия) приняли участие 23 студентки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (13 неспортсменок) и Уральского государственного университета физической культуры (10 гимнасток). Обследование проводилось в межсессионный период (предсоревновательный период у студенток-спортсменок) во второй половине дня на фоне умственного утомления у неспортсменок, умственного и физического утомления у спортсменок. Оценка функционального состояния центральной нервной системы осуществлялась по сенсомоторным показателям; автономной нервной системы - по показателям спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. В качестве когнитивной нагрузки использовалось задание, ориентированное на восприятие, обработку и переработку слабоструктурированной информации.

Результаты. Дополнительная интеллектуальная нагрузка у студенток, не занимающихся спортом, вызывает следующие эффекты: со стороны центральной нервной системы - при стабильных продуктивности труда и точности сенсомоторных реакций отмечается развитие торможения нервных процессов, а со стороны автономной нервной системы - повышение парасимпатической активности. В группе спортсменок относительно низкая продуктивность при выполнении тестов характеризуется стабильной точностью сенсомоторных реакций на фоне снижения суммы времени тормозных реакций и повышением активности симпатического отдела автономной нервной системы.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- САФУ имени М.В. Ломоносова

- Регион

- Россия, Архангельск

- Почтовый адрес

- Российская Федерация, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17, кабинет 1339

- Юр. адрес

- Российская Федерация, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17, кабинет 1339

- ФИО

- Кудряшова Елена Владимировна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@narfu.ru

- Контактный телефон

- +8 (818) 2218920

- Сайт

- https://narfu.ru/