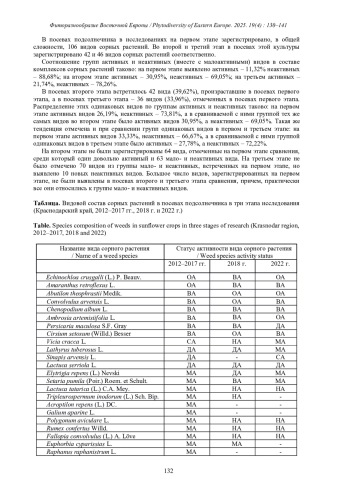

Приведены сведения о динамике видового состава сорных растений в посевах подсолнечника в условиях многолетних исследований. Выявлена фитосанитарная роль каждого вида, обусловленная его активностью, на нескольких этапах исследования. Разница в числе активных и неактивных видов указывает на сложность динамики сорных растений и необходимость учета этих данных в сельскохозяйственной практике. Установлены различия между одногодичными и многолетними обследованиями. Подчеркивается важность долгосрочных наблюдений для точной оценки видового разнообразия сорных растений.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

- УДК

- 632.115. Свет

Подход к сорным растениям, как к дикорастущим видам, произрастающим на вторичных (нарушенных) местообитаниях (Malcev, 1962; Grosssgejm, 1948; Nikitin, 1983; Ulyanova, 2005; Luneva, 2018), обусловил принятие понятия «сорной флоры» (Smolin et al., 2013), как территориальной совокупности видов растений на местообитаниях с нарушенным растительным и почвенным покровом (Luneva, 2021a). Наиболее значимым в хозяйственном отношении является подразделение сорной флоры сегетальных местообитаний (пашни), сформированное сорно-полевыми или сегетальными растениями (de Mol et al., 2015), называемое сорно-полевой (Ulyanova, 1976) или сегетальной (Ulyanova, 1978; Kondratkov, Tretyakova, 2018; Kondratenko et al., 2020; Tretyakova et al., 2020) флорой.

Список литературы

1. [Baranova et al.] Баранова О.Г., Третьякова А.С., Лунева Н.Н., Зверев А.А., Кондратков П.В., Терехина Т.А., Хасанова Г.Р., Ямалов С.М., Лебедева М.В. 2022. Межрегиональные особенности таксономического состава сегетальных флор. - Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 183(1): 174-187. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-1-174-187 EDN: NDJSYD

2. [Baranova et al.] Баранова О.Г., Третьякова А.С., Лунева Н.Н., Зверев А.А., Кондратков П.В., Терехина Т.А., Хасанова Г.Р., Ямалов С.М., Лебедева М.В., Багрикова Н.А. 2024. Особенности биоморфологической и географической структур сегетальных флор ряда регионов России. - Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 185(4): 209-220. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-4-209-220 EDN: AXVXQT

3. [Cherepanov] Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб. 2 изд. 990 с. EDN: ZBKYNV

4. De Mol F., von Redwitz C., Gerowitt B. 2015. Weed species composition of maize fields in Germany is influenced by site and crop sequence. - Weed research. 55(6): 574-585. DOI: 10.1111/wre.12169

5. [Frolov] Фролов А.Н. 2019. Закономерности динамики численности вредителей и фитосанитарный прогноз. - Вестник защиты растений. 101(3): 4-33. DOI: 10.31993/2308-6459-2019-3(101)-4-33 EDN: XWGBBJ

6. [Grossheim] Гроссгейм А.А. 1948. Растительный покров Кавказа. М. 265 с.International Plant Names Index (IPNI). 2004 - 2025. http://www.ipni.org.

7. [Jurtzev, Kamelin] Юрцев Б.А., Камелин Р.В. 1991. Основные понятия и термины флористики. Пермь. 80 с. EDN: GOHNSV

8. [Jurtzev, Semkin] Юрцев Б.А., Семкин Б.И. 1980. Изучение конкретных и парциальных флор с помощью математических методов. - Ботанический журнал. 65(12): 1706-1718. EDN: UCBATH

9. [Jurtzev] Юрцев Б.А. 1968. Флора Сунтар-Хаята. Проблемы истории высокогорных ландшафтов Северо-Востока Сибири. Л. 236 с.

10. [Jurtzev] Юрцев Б.А. 1974. Дискуссия на тему “Метод конкретных флор в сравнительной флористике”. - Ботанический журнал. 59(9): 1399-1407.

11. [Jurtzev] Юрцев Б.А. 1975. Некоторые тенденции развития метода конкретных флор. - Ботанический журнал. 60(1): 69-83.

12. [Kondratenko et al.] Кондратенко Е.П., Старовойтова Е.В., А.В. Старовойтов А.В., Соболева О.М. 2020. Флористический состав сегетальной растительности в посевах ярового ячменя. - Вестник Алтайского аграрного университета. 185(3): 35-47.

13. [Kondratkov, Tretyakova] Кондратков П.В., Третьякова А.С. 2018. Таксономическая и биоэкологическая структура сегетальной флоры Свердловской области. - Аграрный вестник Урала. 170(3): 29-37. EDN: XRSGZF

14. [Luneva, Lebedeva] Лунева Н.Н., Лебедева Е.Г. 2012. Методическое пособие по работе с базой данных “Сорные растения во флоре России”. - В кн.: Методы фитосанитарного мониторинга и прогноза. СПб. С. 98-116. EDN: UBBPTN

15. [Luneva, Zakota] Лунева Н.Н., Закота Т.Ю. 2022. Видовой состав сорных растений в посевах подсолнечника в степной зоне Краснодарского края. - Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 21(2): 111-114. DOI: 10.14258/pbssm.2022064 EDN: MXEBPS

16. [Luneva, Zakota] Лунева Н.Н., Закота Т.Ю. 2024. К вопросу о флористической структуре агроландшафта. - В кн.: Мозаичность и системность в биосфере: материалы XVIII международной научно-практической экологической конференции. Белгород. С. 87-91. EDN: HGLQBC

17. [Luneva] Лунева Н.Н. 2009. Технологичные методы учета и мониторинга сорных растений в агроэкосистемах. - В кн.: Высокопроизводительные и высокоточные технологии и методы фитосанитарного мониторинга. СПб. С. 39-56. EDN: TYZEYD

18. [Luneva] Лунева Н.Н. 2018. Сорные растения: происхождение и состав. - Вестник защиты растений. 95(1): 26-32. EDN: UQKBIG

19. [Luneva] Лунева Н.Н. 2020a. Пространственная динамика видов сорных растений на территории отдельной агроэкосистемы. - В кн.: Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем: материалы XVI международной научной экологической конференции. Белгород. С. 217-221. EDN: FSHLXA

20. [Luneva] Лунева Н.Н. 2020b. Выделение уровней фитосанитарного районирования территории в отношении сорных растений на примере Ленинградской области. - Вестник защиты растений. 103(2):119-133. DOI: 10.31993/2308-6459-2020-103-2-13406 EDN: FYVICA

21. [Luneva] Лунева Н.Н. 2021b. Еще раз о сорных растениях. - Защита и карантин растений. 8:12-14. DOI: 10.47528/1026-8634_2021_8_12

22. [Luneva] Лунева Н.Н. 2021а. Сорные растения и сорная флора как основа фитосанитарного районирования (обзор). - Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 182(2):139-150. 10.30901/2227-8834-2021-2- 139-150. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-2-139-150 EDN: KGDLHE

23. [Luneva] Лунева Н.Н. 2022. Теоретическое обоснование и практическая реализация фитосанитарного районирования сорных растений: Дис. … докт. биол. наук. Спб. 409 с. EDN: HJURVU

24. [Mayevsky] Маевский П.Ф. 2014. Флора средней полосы европейской части России. 11 изд. М. 635 с. EDN: QJDEED

25. [Malcev] Мальцев А.И. 1962. Сорная растительность СССР и меры борьбы с ней. 4 изд. М.; Л. 271 с.

26. [Markov] Марков М.В. 1972. Агрофитоценология - наука о полевых растительных сообществах. Казань. 272 с.

27. [Nikitin] Никитин В.В. 1983. Сорные растения флоры СССР. Л. 454 с.

28. [Palkina] Палкина Т.А. 2014. Ландшафтная активность растений антропогенных экосистем на территории Рязанской области. - Вестник РГАУ. 23(3): 30-36.

29. [Palkina] Палкина Т.А. 2015. Структура сегетальной флоры Рязанской области. - Вестник РГАУ. 27(3): 26-32.

30. [Smolin et al.] Смолин Н.В., Бочкарев Д.В., Никольский А.Н., Баторшин Р.Ф. 2013. Эволюция сорной флоры агрофитоценозов в Республике Мордовия. - Земледелие. 8: 38-40. EDN: RXOOAV

31. [Tretyakova et al.] Третьякова А.С., Баранова О.Г., Лунева Н.Н., Терехина Т.А., Ямалов С.М., Лебедева М.В., Хасанова Г.Р., Груданов Н.Ю. 2020. Сегетальная флора некоторых регионов России: характеристика таксономической структуры. - Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 181(2): 123-133. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-123-133 EDN: IPHLPI

32. [Tretyakova, Kondratkov] Третьякова А.С., Кондратков П.В. 2018. Изменения видового состава сегетальных растений Свердловской области. - Ботанический журнал. 103(12): 1607-1622. DOI: 10.1134/S0006813618120086 EDN: YSGVRJ

33. [Ulyanova] Ульянова Т.Н. 1976. Сорно-полевая флора Камчатской области. - Ботанический журнал. 61(4): 555-561.

34. [Ulyanova] Ульянова Т.Н. 1978. Сегетальная флора Приморского края. - Ботанический журнал. 63(7): 1004-1016.

35. [Ulyanova] Ульянова Т.Н. 2005. Сорные растения во флоре России и сопредельных государств. Барнаул. 297 с. EDN: QKXIDJ

36. [Urakchinceva] Уракчинцева Г.В. 2020. Учет сорной растительности - основа выбора агротехнических приемов. - В кн.: Материалы междунар. научно-практич. конф. “Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса”. Курган. С. 366-370. EDN: FEHQKL

37. [Vetluzhskih] Ветлужских Н.В. 2017. Парциальные флоры древесных сообществ на отвалах золотодобычи в Мариинской тайге. - Растительный мир Азиатской России. 1: 56-62. DOI: 10.21782/RMAR1995-2449-2017-1(56-62)

38. [Zaharenko] Захаренко В.А. 2018. Мониторинг фитосанитарного состояния агроэкосистем как инструмент повышения эффективности защиты растений. - Защита и карантин растений. 6: 4-17.

Выпуск

Другие статьи выпуска

«Приэльбрусье» - туристическое название территории Большого Кавказа. Самые крупные лесные массивы из сосны Сосновского (крючковатая) - эндемика Кавказа в Кабардино-Балкарии сконцентрированы именно в Баксанском ущелье, на территории национального парка «Приэльбрусье».

С использованием современных биоморфологических подходов исследовано строение кроны у молодых особей Quercus robur L., произрастающих на выходах песков с редкой травянистой растительностью на склоне надпойменной террасы р. Большой Черемшан (Мелекесский район Ульяновской области). Всего изучено 106 деревьев. Локус имматурных особей нормальной и пониженной жизненности расположен в верхней части склона вблизи опушки леса. В остальных частях склона имматурные растения встречаются крайне редко и имеют пониженную и низкую жизненность. Виргинильные и молодые генеративные особи произрастают вдоль всего склона, и имеют в основном нормальную жизненность. В имматурном онтогенетическом состоянии преобладают растения с ортотропным стволом и редкими восходящими ветвями. Строение кроны в виргинильном и молодом генеративном состояниях сводится к трем типам. 1 - ортотропный ствол и восходящие ветви, 2 - ортотропный ствол и преимущественно плагиотропные ветви, 3 - переходящий от ортотропного к плагиотропному направлению роста ствол, плагиотропные и восходящие ветви. Преобладают особи типа 1. У большинства особей всех онтогенетических состояний в приземной части ствола сформирован комплекс осей, включающий один или несколько следующих элементов: либо плагиотропные/восходящие ветви, либо стелющиеся по поверхности субстрата оси, либо дополнительные стволы, уступающие по развитию основному. У двух имматурных особей выявлен ксилоподий.

В пределах Кабардино-Балкарской Республики находятся две особо охраняемые природные территории - национальный парк «Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник. Деятельность национального парка направлена на поддержание экологического баланса и развитие устойчивого туризма. Реализуются программы мониторинга состояния окружающей среды, проводятся научные исследования и эколого-просветительские мероприятия. Особое внимание уделяется предотвращению негативного воздействия антропогенных факторов, таких как неконтролируемая рекреация и браконьерство, на уязвимые экосистемы высокогорья.

Виды зональных эколого-флористических комплексов расселяются с помощью наземного транспорта вдоль автомагистралей и железнодорожных путей. Внедрение адвентивных видов в состав зональных фитоценозов возрастает при движении с северо-запада на юго-восток и демонстрирует тенденцию к расширению числа биотопов. Адвентивные виды, азональных и экстразональных эколого-фитоценотических групп формируют ареалы вдоль долин рек. Значительная группа видов приурочена к населённым пунктам и промышленным зонам. Увеличение числа находок адвентивных видов в последние годы свидетельствует о росте скорости натурализации.

В сообщении приводятся сведения по находкам 11 видов Alchemilla L., сделанным на Северном Урале и в Ботаническом саду УрО РАН. Впервые для флоры Свердловской области приведен Alchemilla tobolica Czkalov.

Для хребта Большой Балхан и его предгорий, расположенного на территории Северо-Западного Туркменистана приводится конспект современной флоры, основанный на анализе различных гербарных коллекций, литературных источников и материалов полевых исследований авторов, проводимых с 2014 года. Конспект включает данные о 613 видах сосудистых растений, представляющих 64 семейства. Для каждого таксона приводятся систематические, хорологические и биоморфологические данные с целью комплексного анализа флоры исследуемого региона.

Для хребта Большой Балхан и его предгорий, расположенного на территории Северо-Западного Туркменистана приводится конспект современной флоры, основанный на анализе различных гербарных коллекций, литературных источников и материалов полевых исследований авторов, проводимых с 2014 года. Конспект включает данные о 613 видах сосудистых растений, представляющих 64 семейства. Для каждого таксона приводятся систематические, хорологические и биоморфологические данные с целью комплексного анализа флоры исследуемого региона.

Цель проведенного исследования - выявление видового состава сорных растений на клумбах. Обследовано 17 клумб на территории г. Санкт-Петербурга в 2020 г. Проведены флористический анализ полученных данных, расчет и оценка встречаемости видов. Выявлено 110 видов сорных растений из 80 родов и 26 семейств. Основное число видов и родов принадлежат 8 и 7 семействам соответственно. По продолжительности жизни наблюдалось небольшое преобладание малолетних видов (53.64 %). По показателям встречаемости виды распределены по классам постоянства (I класс - 66 видов, II - 20, III - 9, IV - 11, V - 4). Группу доминирующих по встречаемости образуют 24 вида (III, IV, V классы постоянства), сопутствующих по встречаемости - 20 видов (II класс постоянства) сорных растений. На обследованных клумбах выявлено присутствие 33 видов сорных растений, доминирующих на полях зерновых и пропашных культур в Ленинградской области. Обнаружен ряд заносных видов, среди которых присутствуют как обременительные сорные растения, так и инвазионный вид.

На основе использования подхода Ж. Браун-Бланке установлена новая ассоциация Ornithogalo pontici - Stipetum tirsae ass. nov. с подчиненными ей субассоциациями typicum и paeonetosum tenuifoliae. Они характеризуют степную растительность Северного Кавказа. Синтаксоны отнесены к союзу Festucion valesiacae, порядку Festucetalia valesiacae класса Festuco - Brometea.

Впервые приводятся сведения о находке представителя нового для альгофлоры Беларуси рода харовых водорослей Sphaerochara Mädler. Вид Sphaerochara prolifera (Ziz ex A. Braun) Soulié-Märsche обнаружен в июне 2025 г. на территории Гомельской области в небольшом водоеме верхней части дельты р. Припять в многовидовом сообществе водных высших растений и некоторых макроскопических водорослей в виде немногочисленных талломов. Новая находка уточняет региональное распределение и подтверждает наличие этого редкого эфемерного вида в Беларуси.

В период с 2022 по 2025 гг. была проведена инвентаризация флоры государственного федерального заказника «Цимлянский» расположенного на территории Ростовской области. По результатам первой инвентаризации флоры заказника было выявлено 426 таксонов сосудистых растений представителей 71 семейства. Из всей выявленной флоры 18 видов включены в Красную книгу Ростовской области (Red…, 2024) и 4 вида - Fritillaria ruthenica Wikstr., Tulipa suaveolens Roth, Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe - включены в Красную книгу Российской Федерации (Red…, 2024). Один вид, Salix fursaevii Mavrodiev, приводится для Ростовской области впервые.

В статье проанализированы данные об особенностях местообитаний реликтового вида Европы Carex brizoides, его приуроченность к определенным типам растительных сообществ, а также требования к экологическим условиям. Фитоценотические связи вида у восточной границы ареала в значительной мере напоминают таковые в пределах более удаленного к западу ценоареала вида. В наибольшей степени вид связан со свежими почвами, на которых формируются дубовые (в том числе с грабом) и сосново-дубовые ацидофитные леса, и с сырыми субстратами в долинах лесных рек и ручьев с гигро-мезофитными и гигрофитными черноольховыми лесами. Расселение вида в субконтинентальную часть Европы активно происходит во вторичных лесных местообитаниях. Нельзя сделать однозначного вывода о полемохорном происхождении C. brizoides в районе исследования, так как ареал вида в Восточной Европе не имеет существенных дизъюнкций, а его расширение к востоку может быть связано как с антропогенным воздействием, так и с климатическими трендами.

В статье приведен анализ представленности видов семейства Chenopodiaceae в гербарной коллекции Самарского университета (SMR), где хранится 212 образцов, относящихся к 26 родам и 52 видам. География сборов охватывает 6 субъектов Российской Федерации (Самарская, Волгоградская, Оренбургская, Астраханская и Саратовская области, Республика Башкортостан). В коллекции наиболее представлены образцы из Самарской области (38 видов, 151 образец), в Большечерниговском районе (19 видов, 50 образцов). На территориях памятников природы, национальных парков и заповедников было собрано 79 образцов. Наиболее редкими видами в коллекции являются Camphorosma monspeliaca, C. songorica, Petrosimonia triandra, Suaeda prostrata, охраняемые на региональном уровне. В третье издание Красной книги Самарской области рекомендовано включить виды: Suaeda acuminata, S. corniculata, S. salsa, Petrosimonia litwinowii.

В статье приведены результаты многолетних исследований по изучению популяций Globularia bisnagarica L. на восточном участке её дизъюнктивного ареала и новые исследования, связанные с нахождением близкого вида Globularia vulgaris L. в основной части некогда единого ареала в Средиземноморье. Для Поволжья и Урала приведены названия ассоциаций с участием Globularia bisnagarica, для фитоценозов с участием Globularia vulgaris - систематический список сопутствующих растений в окрестностях национального парка Монсеррат, Испания. Этот список, включает 51 вид сосудистых растений, относящихся к 44 родам и 29 семействам. Наличие в составе сообществ Ульяновской области и Монтсеррата реликтов, указывает на древность их ареала и существующие связи в распространении. Анализ популяций показал, что изучаемые виды обязательные кальцефилы, эрозиофиты и ценофобы.

В статье обсуждается феномен произрастания центрально-европейских видов сосудистых растений в местах дислокации немецких войск во время Великой Отечественной войны в Псковской и Новгородской областях (растения-полемохоры). Вдоль дороги Локня - Холм, по которой в 1941-1944 годах перевозили грузы из Центральной Европы, сейчас во многих местах растут Carex brizoides, Primula elatior, Heracleum sphondylium и Pimpinella major. Эти же виды найдены в местах дислокации немецких войск. Отмечено наличие гибридов Heracleum sphondylium и Heracleum sibiricum на участке их совместного произрастания у станции Локня. Также описаны места находок Sanicula europaea, который, по нашему мнению, увеличил своё присутствие благодаря военным заносам.

В статье приведены сведения о видовом составе растений природно-территориального комплекса озёр-стариц и прилегающих территорий волжской поймы в границах Безенчукского и Приволжского районов Самарской области. Зафиксировано произрастание 529 видов сосудистых растений. Среди антропогенных факторов, влияющих на сохранность объекта и его флоры, следует назвать увеличение доли пашни, рекреацию, отчуждение земель, в меньшей степени - выпас скота, пожары и сенокошение.

Перспективные степные заказники «Берёзовый яр» и «Герасимов яр» располагаются на юго-востоке Воронежской области, в степной природной зоне Северной Евразии. На их территории сохраняются кальцефитные и галофитные варианты степи, флора которых, несмотря на существенную антропогенную трансформацию обоих природных объектов, богата редкими видами растений, в том числе и занесёнными в Красную книгу России Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Spreng, Hyssopus cretaceus Dubj., Stipazalesskii Wilensky и Tulipasuaveolens Roth. Фиторазнообразие заказника «Берёзовый яр» превышает 300 видов растений, заказника «Герасимов яр» составляет 350 видов. Устойчивому существованию перспективных ООПТ препятствует разносторонняя негативная антропогенная деятельность, которая влияет как на степные сообщества перспективных ООПТ в целом, так и на отдельные их компоненты.

В статье приводятся результаты изучения онтогенетической структуры ценопопуляций Perovskia kudrjaschevii Gorschk. в условиях Южного Памиро-Алая. Установлено, что самоподдержание ценопопуляций происходит в основном вегетативным путем за счет развития ксилоризом и их партикуляции, что приводит к эффективному омоложению рамет до виргинильного состояния. При сравнении онтогенетической структуры ценопопуляций в разных условиях обитания выявлено две типа спектра: центрированный с пиком на средневозрастных генеративных особях и правосторонний с пиком на старых генеративных. Последний тип спектра формируется при высокой антропогенной нагрузке. Все ценопопуляции по демографическим показателям характеризуются как зрелые, стабильные.

Приводятся неизвестные и малоизвестные биографические сведения о сотрудниках ботанического института АН СССР, пострадавших в годы политических репрессий (1935-1940).

Во флоре средней полосы Европейской части России (в пределах границ «Флоры…» П. Ф. Маевского, 11-е издание) из рода Thymus L. (Lamiaceae) достоверно известно 19 видов: секция Goniothymus - T. chamaedrys; секция Verticillati - T. dimorphus, T. marschallianus, T. pseudopannonicus, T. stepposus, T. tschernjaievii; секция Serpyllum - T. pseudocretaceus, T. serpyllum; секция Kotschyani - T. zheguliensis; секция Subbracteati - T. calcareus, T. cretaceus, T. dubjanskyi, T. kelleri, T. kondratjukii, T. pallasianus; секция Margidromi - T. goginae, T. oblongifolius, T. lyubovae (prov.), T. tzvelevii. Ранее приводимый для лесостепной зоны Предволжья T. cimicinus Blum ex Ledeb. s. str. исключается из флоры региона, а T. loevyanus Opiz и T. pulegiodes L. s. str. исключаются из флоры России.

Николай Николаевич Цвелёв родился 31 января 1925 г. и стал одной из самых значимых фигур российской систематики XX века: выдающийся специалист по флористике и систематике сосудистых растений, сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, автор фундаментальных монографий и редактор крупных флористических сводок. Его научный путь охватывает более полувека интенсивной полевой и гербарной работы, и по многим направлениям он оставил непреходящее наследие, которым продолжают пользоваться исследователи и в настоящее время (Geltman, 2015; Saksonov, Senator, 2015; Geltman et al., 2016; Tatanov, 2019).

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИПУСС РАН

- Регион

- Россия, Самара

- Почтовый адрес

- 443020, г. Самара, ул. Садовая, 61

- Юр. адрес

- 443001, Самарская область, город Самара, Студенческий пер., д.3 к.а

- ФИО

- Боровик Сергей Юрьевич (Директор)

- E-mail адрес

- borovik@iccs.ru

- Контактный телефон

- +7 (846) 3332770

- Сайт

- http://www.iccs.ru