Актуальность темы исследования определяется тем, что социальные обязательства государства являются традиционным приоритетом в российском обществе. Цель статьи состоит в рассмотрении финансирования государством выполнения социальных обязательств. Объектом исследования являются социальные расходы федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов.

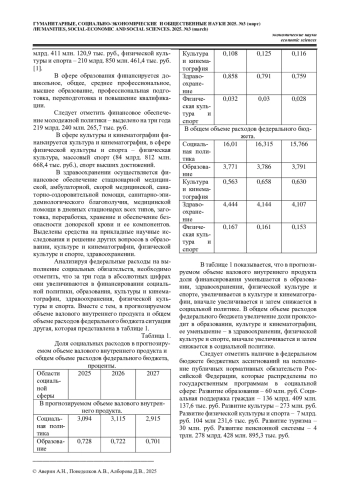

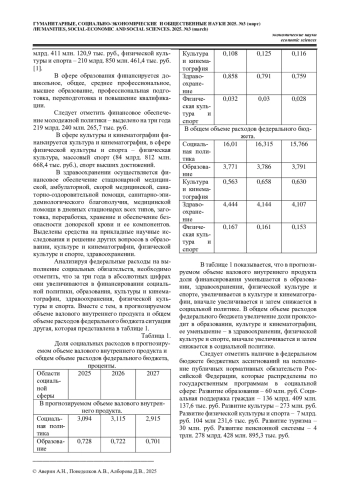

В качестве полученных результатов можно назвать анализ социальных расходов федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Показаны социальные расходы государства в области социальной политики, образования, культуры и кинематографии, здравоохранения, физической культуры и спорта. В социальной политике рассмотрено финансирование пенсионного обеспечения, социального обслуживания населения, социального обеспечения населения, охраны семьи и детства.

Основным выводом является признание значительной роли федеральных средств в выполнении социальных обязательств государства. Социальные расходы в абсолютных цифрах увеличиваются; вместе с тем, в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта и общем объеме расходов такого постоянного увеличения нет.

Знакомство с отечественной литературой дает основание для утверждения о наличии публикаций, в которых анализируется различные аспекты доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов. Исходя из цели данной статьи, следует отметить, что есть научные публикации о финансировании здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, социальной политики.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.24412/2220-2404-2025-3-1

Следует отметить наличие в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации, которые распределены по государственным программам в социальной сфере: Развитие образования – 60 млн. руб. Социальная поддержка граждан – 136 млрд. 409 млн. 137,6 тыс. руб. Развитие культуры – 273 млн. руб. Развитие физической культуры и спорта – 7 млрд. руб. 104 млн 231,6 тыс. руб. Развитие туризма – 30 млн. руб. Развитие пенсионной системы – 4 трлн. 278 млрд. 428 млн. 895,3 тыс. руб.

Список литературы

1. Федеральный закон от 30 ноября 2024 года № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» // https://ivo.garant.ru.

2. Замахина Т. Смета с плюсом // Российская газета. 2024. 22 ноября.

3. Исаев А. Поправки в бюджет 2025 – 2027 годов // Российская газета. 2024. 20 ноября.

4. Федеральный закон от 30 ноября 2024 года № 423-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» // https://ivo.garant.ru.

5. Федеральный закон от 30 ноября 2024 года № 422-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» // https://ivo.garant.ru. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье проведен анализ трансформации идентичности адыгских репатриантов на материалах Республики Адыгея. Обосновывается тезис о том, что идентичность адыгов-репатриантов формируется в контексте многообразных факторов, начиная от исторических событий и заканчивая современными процессами интеграции в российское общество. Исторический контекст репатриации адыгов, рассмотренный в статье, подчеркивает важность осознания исторических корней и культурных традиций, которые формируют идентичность этой этнокультурной группы.

Подчеркивается значение понимания идентичности коренных адыгов и адыгов-репатриантов в условиях полиэтничной среды. Исследование включает сравнение идентичности обеих групп, что позволило выявить ключевые аспекты и проблемы, связанные с сохранением и развитием адыгской культуры.

Рассматриваются официальные инициативы и нормативно-правовые акты, направленные на поддержку этнокультурной группы в регионе. Сложившаяся в контексте репатриации ситуация актуализировала необходимость разработки и внедрения официальных инициатив в поддержку адыгов, возвращающихся на свою историческую родину. Эти инициативы направлены не только на адаптацию репатриантов, но и на создание системы, способствующей поддержанию и развитию их идентичности.

Также в статье затрагиваются вопросы адаптации и интеграции репатриантов в российское общество, что актуально для межкультурного диалога в регионе. Опыт Адыгеи показывает, что практики интеграции репатриантов в принимающее сообщество и практики формирования идентичности могут сосуществовать и взаимно обогащать друг друга.

По мнению автора, исследование идентичности адыгских репатриантов подчеркивает необходимость комплексного подхода к вопросам их интеграции и поддержки. Делается вывод о том, что в современных условиях понимание сути трансформирующихся идентичностей становятся особенно актуальным, что открывает новые горизонты для дальнейших исследований в этой области

В статье исследуются характеристики понятия «капитал» с момента возникновения самого понятия и до конца XIX века – в классический период развития экономической науки. Анализ эволюции понятия предложен с учетом общественно-исторического развития. Для этого были использованы концепция постиндустриального развития Д. Белла и теория К. Маркса об общественно-экономических формациях, концепции модернизации.

В ходе работы выявлены ключевые характеристики понятия «капитал». Это - то, что имеет ценность; может быть неоднороден, выражен по-разному, в разных видах; приносит доход; используется в производстве товаров, но не весь; предполагает динамику, когда речь идет о принесении прибыли; невозможность приносить доход без взаимодействий разных субъектов, затрагивается взаимодействие субъектов, с классовой точки зрения, и как субъектов, дополняющих друг друга в процессе экономических отношений.

Ключевые характеристики данного феномена были выделены уже в этот период. Изучение сущности и природы капитала было тесно связана с развитием промышленности и рынка. По мере их развития все более появлялся интерес к межличностным взаимодействиям по поводу капитала.

В статье рассматриваются проблемы комплексной реабилитации инвалидов в РФ, раскрываются основные направления реабилитации инвалидов, представлены определяющие термины и понятия, раскрывающие современные тенденции и содержательные основы социальной защиты инвалидов, включая вопросы социальной адаптации и интеграции, а также вопросы организации социальной помощи как приоритетного направления государственной политики в отношении инвалидов.

Исследование позволило сделать выводы о том, что комплексная реабилитация инвалидов включает достаточно полную компенсацию потребностей инвалидов в услугах, направленных на профилактику и лечение функциональных нарушений и ограничений жизнедеятельности, а главными факторами её успешности в являются формирование и системное развитие социальной помощи; конструирование адаптированного пространства для инвалидов и укрепления их межличностных связей; обеспечение возможности для личного развития через участие в социальной жизни общества.

Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья крайне необходима, так как данной категории граждан нужна срочная социальная помощь для нормальной жизнедеятельности и социальные службы, обязаны обеспечить им достойные меры комплексной реабилитации. На первый план здесь выходит качество работников социальной сферы их комплексный и грамотный подход при планировании мер социальной поддержки.

Проанализированный научный дискурс в области социальной поддержки и реабилитации инвалидов, определил необходимость дальнейшего совершенствования системы социальной поддержки инвалидов в РФ, в основе которой лежит повышение качества, объективности, «прозрачности» и доступности услуг по социальному сопровождению инвалидов и определение их потребностей в технологиях социальной поддержки и реабилитации.

В статье проводится анализ взаимодействия населения и органов власти в области противодействия коррупции, определяется степень важности информирования граждан о деятельности органов государственной власти как одного из способов взаимодействия. Уделено внимание нормативно-правовой базе в части участия граждан в противодействии коррупции и в общественном контроле, представлены точки зрения исследователей на роль граждан в профилактике коррупции. В своей работе автор приводит результаты социологических исследований, проведённых Всероссийским центром изучения общественного мнения, показывающих отношение населения к коррупции и деятельности органов власти, а также результаты опросов граждан субъектов РФ, проведённых органами власти этих субъектов в рамках поставленных задач в Национальном плане противодействия коррупции, выявляет отношение к коррупции граждан, к антикоррупционной деятельности органов публичной власти, определяет их информированность о проводимых мероприятиях в этой области.

Статья посвящена современным технологиям социальной адаптации молодежи. Актуальность данной темы сегодня приобретает новое звучание: молодежная политика каждой страны – это формирование и развитие ценностного потенциала общества, государства, личности. Автор исследует возможности для расширения и конструирования социальных адапторов. Цель исследования заключается в совершенствовании диагностики проблем студенческой молодежи для разработки и внедрения инновационных технологий коррекции девиантного поведения, профилактики негативных тенденций, в частности, моббинга. Результаты исследования представлены анализом различных элементов моббинга в студенческих группах: внутригрупповое конфликтное взаимодействие, межличностная конкуренция, формы санкций, эмоциональная взаимозависимость и др., а также анализом различных методов профилактики моббинга. Автор доказывает необходимость операционализации понятия применительно к формальным и неформальным группам молодежи. В статье сформулирован вывод о необходимости создания специализированных программ социальной реабилитации и профилактики девиантных проявлений в молодежной среде и представлены конкретные примеры внедрения мобильных социальных технологий в воспитательную работу среди студентов и аспирантов Ингушского государственного университета.

Данная статья посвящена социологическому осмыслению популяризации спортивно-оздоровительной деятельности как фактора формирования ценностных ориентаций и культуры здоровья молодежи. Теоретическая и методологическая база исследования включает концептуальные принципы институционального, деятельностного, аксиологического и социализационного подходов. С точки зрения институционального и деятельностного подходов, мы определяем физкультурно-оздоровительную деятельность молодежи как комплекс оздоровительных мероприятий, которые организуются и реализуются социальными институтами в области физической культуры и спорта, согласуясь с принципами государственной молодежной политики, действующей в целях формирования культуры здоровья, в рамках которой формируются ценностные ориентации, направленные на активизацию здорового образа жизни. Культура здоровья личности/группы соотносится с общей культурой общества, являясь ее важной составляющей, ориентированной на общекультурные ценности и социальные аспекты развития. Важным индикатором культуры здоровья является отношение молодежи к здоровью как ценности. Именно ценности являются основой культуры здоровья, демонстрирующей как объективные, так и субъективные результаты деятельности молодых людей в сфере здоровьесбережения. По мнению авторов статьи, важно продолжать развивать и поддерживать физкультурно-оздоровительную деятельность молодежи в процессе формирования культуры здоровья и ценностных ориентаций молодых людей.

В результате духовного кризиса российского общества и русского западничества в Отечественной истории ХХ века произошли две русские Смуты планетарного характера (1905-1921), (1985-2000), сопровождавшиеся разрушением российской государственности, массовой гибелью российских граждан и творческой интеллигенции, эмиграцией российских учёных, экономическим обнищанием русского народа, масштабными геополитическими изменениями и в России, и в мире, а также кризисом цивилизационной идентичности. В связи с этим, у современных историков и социологов возникла потребность понять и осмыслить масштаб кардинальных перемен, происходивших тогда (в ХХ веке) в нашей стране и в мире: «Кто виноват и что делать?» Поэтому в нашей статье мы решили подвергнуть анализу социальное поведение и специфические особенности (странности) русского национального характера и его негативное влияние на ход отечественной истории, опираясь при этом на авторитетные мнения – размышления, на эту тему, русских консерваторов XVIII-XX вв.: А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, А. С. Грибоедова, Н. Я. Данилевского, И. Л. Солоневича, В. В. Шульгина, К. П. Победоносцева, К. Н. Леонтьева, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева, Н. А. Бердяева, И. П. Павлова, А. А. Зиновьева, И. А. Ильина, П. Я. Чаадаева и др. Цель нашего социолого-исторического экскурса – анализ особенностей (странностей) русского национального характера – недопущение в будущем, в истории современной России XXI века подобных трагических повторов обрушения российской государственности, имевших у нас место в двадцатом веке.

Политическое конструирование возрастного неравенства является одним из методов целенаправленного негативного информационно-пропагандистского воздействия и информационно-психологического давления и входит в арсенал нового вида военных действий в киберпространстве – информационной войны. Технологическое использование эйджизма в информационных войнах предполагает его описание в гиперболическом образе с использованием негативной лексики, «языка вражды». Молодежь и пожилые люди противопоставляются друг другу как социальные общности, имеющие различающиеся интересы и преследующие противоположные цели. Конструирование политического эйджизма обнаруживает два основных вида: 1) «конструирование политической старости»; 2) «конструирование политической молодости». «Конструирование политической старости» вербализирует и визуализирует власть как забюрократизированную и оторвавшуюся от реальности «власть стариков», которой противопоставляется молодежь как сила развития, обновления общества, политических изменений.

Целью исследования является выявление нормативных факторов выбора городской молодежью Ставропольского края досуговых практик обыденно-потребительского типа. К этим факторам относятся: ощущение защищенности в досуговом пространстве официальными нормами; ощущение свободы от официальных норм, возможность создавать свои нормы поведения и общения; контроль и бесконтрольность поведения. Методологическая база исследования основывается на применении качественной методики социологического анализа (глубинные интервью). Интерпретация результатов осуществлялась с позиций социокультурной методологии, позволившей изучить нормативную составляющую культуры молодежных досуговых потребительских практик. На основе глубинных интервью с городской молодежью Ставропольского края были выявлены нормативные основания таких досуговых практик, как общение и прогулки с друзьями, проведение досуга в компьютерных клубах; времяпрепровождение в форме встреч с друзьями у кого-то дома без особой цели, домашних, кальянных, кофейных, алкогольных посиделок. Для изучения были выделены два аспекта: безопасность досуговой практики городской молодежи; ощущение ею внутренней свободы и проблема самоконтроля.

В статье представлены предпосылки и основные направления криминологического познания социального проектирования в предупреждении преступлений. Определена высокая степень социальной значимости проектной деятельности в Российской Федерации и обоснована необходимость её адаптации к современной антикриминальной практике. Выявлены проблемы в разработке и реализации социальных проектов профилактической направленности. Представлены теоретические предпосылки криминологической концепции социального проектирования в сфере предупреждения преступлений. Намечены наиболее перспективные направления криминологического познания поднятых вопросов.

Цель: определить социально-политические и теоретические предпосылки формирования концепции социального проектирования в сфере предупреждения преступлений.

Методы: диалектический, деятельностный и системный подходы, а также общелогические мыслительные приемы, общенаучные и частнонаучные методы

Результаты: обоснована актуальность поднятой проблемы и сделан вывод о необходимости разработки нового криминологического знания о социальном проектировании в сфере предупреждения преступлений.

Цель. В публикации проведен анализ положений, характеризующих институт освобождения от уголовной ответственности и наказания, предусмотренный ст. 781 УК РФ и ст. 802 УК РФ, а также проекта постановления № 839297–8 «Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В ходе исследования выявлены общие и специфические черты норм УК РФ и проекта постановления. Проведен ретроспективный анализ применения уголовно-правого института амнистии в 1940-м и 1945-м годах. В процессе подготовки публикации использовались историко-правовой и структурно-логический методы исследования. Выводы и заключение: материалы публикации могут быть использованы для дальнейшего критического анализа институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания в период военного времени либо мобилизации. Положения научной статьи могут быть использованы в процессе законно- и нормотворчества.

В статье отражены современные политико-правовые концепции, предметом которых выступают проблемы технологического развития и, в частности, достижения технологического лидерства в условиях глобальной конкуренции государств. В работе делается акцент на приоритете науки и технологий в политике ведущих государств мира. Раскрывается развитие технократический концепций в политико-правовой мысли, отмечаются тенденции их популяризации и распространения, влияние на национальную политико-правовую мысль некоторых современных государств (на примере Китая и Ирана). В частности, анализируя опыт азиатских государств, автор отмечает общие тенденции модернизации экономики, приоритет национальнокультурных особенностей государств, утилитарный характер модернизации, нацеленность на достижение экономического и политического лидерства на международной арене при условии сохранения национальной культурной идентичности.

В статье преследуется цель предложить авторское видение оснований формирования системы субъектов миграционных правоотношений и саму систему субъектов миграционных правоотношений, основываясь узкой интерпретации понимания миграционного правоотношения, подвергнуты критике имеющиеся подходы к вопросу классификации субъектов миграционных правоотношений, имеющейся в современных научных исследованиях.

В результате исследования предлагаются объективные критерии построения системы субъектов миграционных правоотношений, которые заключаются в объективных закономерностях возникновения миграционных процессов и трех стадий прохождения миграции населения, а также возникающих в этой связи объективных социальных связей (общественных отношений), нуждающихся в нормативном правовом регулировании.

Выводы: предложенный подход позволяет выделить автору три основные группы субъектов миграционный правоотношений и сформировать их классификацию их в рамках каждой из указанных основных групп субъектов, что позволяет охватить всех возможных участников рассматриваемых видов общественных отношений.

Государственная национальная политика Российской Федерации, направленная на системное решение проблем этнорелигиозных общественных отношений во всех регионах страны, является значимым элементом общегосударственного стратегического планирования. Достижение долгосрочных целей национальной политики на уровне субъектов Федерации напрямую связано с возможностью обеспечения для граждан свободы выбора и использования родного языка, гарантом чего выступает языковое законодательство России и её регионов. В данной статье на материалах Республики Крым проводится анализ этносоциальных предпосылок урегулирования межнациональных и языковых отношений, системы языкового законодательства региона, практического применения языкового законодательства в различных сферах взаимодействия государства и общества, а также соотношения данной системы с реализацией государственной национальной политики.

Исторический облик городов, расположенных на территории Российской Федерации, формируют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты исторически ценной градостроительной среды. Распространенная практика сноса либо проведения несанкционированных работ в отношении старинных зданий представляет существенную угрозу сохранности исторических поселений для будущих поколений. В ходе указанных работ уничтожаются или скрываются за сайдингом представляющие историческую и градоформирующую ценность архитектурные элементы здания, либо оно вовсе утрачивается. Статья посвящена исследованию проблем уголовно-правовой охраны исторически ценных градоформирующих объектов, которые играют ключевую роль в сохранении культурного наследия. Авторы анализируют действующее законодательство, выявляя пробелы и недостатки в правовом регулировании защиты таких объектов. Особое внимание уделяется сложностям квалификации деяний, связанных с повреждением или уничтожением исторических объектов, а также проблемам доказывания умысла и установления степени причиненного ущерба. На основе проведенного анализа выделяется необходимость совершенствования отдельных направлений деятельности государства на законодательном уровне в отношении объектов культурного наследия.

В предложенном исследование авторы анализируют феномен искусственного интеллекта (далее, ИИ) с точки зрения философско-правового осмысления и возможности применения к нему различных правовых конструкций правосубъектности в зарубежном и российском правовом дискурсе, состояние и качество гражданского законодательства РФ.

В качестве методологической базы исследования авторы используют метод системного анализа, позволяющий осмыслить основную часть актуального теоретического материла по заявленной теме.

Метод синтеза авторы применяют для выработки рабочей гипотезы о наиболее актуальной и применимой форме правосубъектности юнита ИИ.

Научная ценность результатов предложенного исследования заключается в выводе о невозможности наделения юнита ИИ статусом субъекта правоотношений.

Авторы в результате исследования предлагают рассматривать «электронное лицо» как формальный технико-юридический призрак с признаками юридической фикции, обладающий в правовом пространстве специальной правосубъектностью квазисубъекта искусственного интеллекта.

В статье проведен анализ соотношения между национальными целями развития Российской Федерации и Целями устойчивого развития ООН, что является важным шагом для достижения комплексного развития страны в условиях глобальных вызовов. Проведен анализ национальных целей развития Российской Федерации до 2035 года, определены приоритеты на уровне государства и их соотношение с международными стандартами. Представлен обзор Целей устойчивого развития ООН, их значение и влияние на формирование глобальной повестки дня. Установлен контекст, в котором происходит взаимодействие между национальными и международными целями.

Осуществлен сравнительный анализ национальных целей России и ЦУР. Особое внимание уделено ключевым направлениям интеграции национальных целей с ЦУР. Отмечено, что интеграция внутренних приоритетов России с международными целями не только способствует улучшению качества жизни граждан, но и укрепляет позиции страны на международной арене.

Подчеркивается, что, несмотря на наличие общих целей, реализация национальных целей в свете ЦУР сталкивается с рядом проблем. Рассмотрены основные препятствия, которые затрудняют достижение поставленных задач, такие как недостаток финансирования, отсутствие координации между различными уровнями власти и недостаточная информированность населения о целях устойчивого развития.

Предложены такие рекомендации по улучшению интеграции стратегий, направленных на достижение национальных целей развития России и ЦУР, как разработка более эффективных механизмов взаимодействия между государственными органами, бизнесом и гражданским обществом, а также повышение уровня образования и информированности населения о важности устойчивого развития.

В современных условиях развитие внутреннего и въездного туризма и гостеприимства является одним из приоритетных направлений государственной политики страны. В эпоху стремительной цифровизации всей общественной жизни, деятельность гостиниц сталкивается с вызовами и новыми тенденциями, такими как необходимость внедрения инновационных технологий, изменения в потребительских предпочтениях и рост значимости онлайн-репутации. В данной статье автором проведен анализ современного состояния гостиничного сектора в России, представлены ключевые факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфере услуг, обозначены передовые технологии в развитии гостиничного бизнеса для повышения уровня комфорта пребывания гостей. Отмечено, что гостиничные предприятия обязаны адаптироваться к динамично меняющимся условиям рынка, предвосхищать потребности и желания клиентов, уделять внимание развитию персонала. Все эти меры способствуют повышению конкурентоспособности и эффективности гостиничных услуг.

Современная экономика характеризуется чувствительностью к фактору времени. Способность оставаться конкурентоспособным на рынке во многом зависит от скорости внедрения новых продуктов. Время, необходимое для завершения процессов, является показателем эффективности компании, а также может быть показателем ее готовности и способности решать сложные задачи и использовать появляющиеся возможности. В статье проведен анализ области управления временем в инновационных проектах, представлены стратегии сокращения сроков внедрения инновационных технологических проектов, рассмотрены угрозы своевременному завершению инновационного технологического проекта. Сделан вывод о том, что внедрение технологических инноваций - сложный и многоэтапный процесс, требующий на каждом этапе учета возможности возникновения событий, нарушающих его ход. Поэтому аспект времени как фактора конкурентоспособности становится все более важным.

Организации, выбравшие инновационную стратегию, характеризуются определенной инновационной культурой; организационными изменениями; развитием, обучением, гибкостью, адаптивностью и креативностью персонала. Цель статьи - на основе применения существующей концепции восприятия и понимания феномена управления человеческими ресурсами, определить его влияние и связь с созданием бизнесинноваций с акцентом на открытые инновации. В качестве основных методов исследования можно выделить метод абстрагирования; метод сравнительного анализа информации, полученной в результате исследования; метод индукции и синтеза; при формулировании теоретических выводов использовался метод обобщения. В статье определена ключевая роль управления человеческими ресурсами в создании открытых инноваций, которая может стать источником исключительной компетентности для организаций, которые тяготеют к взаимодействию по данному вопросу. что создает пространство для будущего взаимодействия в области проектной и инновационной деятельности.

В статье проводится анализ динамики смертности и заболеваемости населения Оренбургской области в 2015–2023 годах. Исследование подчеркивает фундаментальное значение этих показателей как индикаторов общественного здоровья и эффективности системы здравоохранения. Выявлены основные тенденции: общий рост заболеваемости, особенно в 2021–2022 гг., обусловленный пандемией COVID-19, при которой отмечался резкий всплеск респираторных заболеваний и обострение хронических болезней. Смертность достигла максимума в 2021 году, но в 2022 году существенно снизилась благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации и адаптации системы здравоохранения.

В статье отмечены различия в уровне смертности между городской и сельской местностью, что связано с более ограниченным доступом к качественной медицинской помощи в сельской местности. Анализ демонстрирует необходимость усиления профилактических мероприятий, модернизации первичного звена здравоохранения и снижения региональных диспропорций, что особенно важно для улучшения здоровья и качества жизни населения.

Человекоцентричность означает выстраивание архитектуры управления таким образом, чтобы за целями, задачами, стратегиями менеджмент видел человека, его уникальность, интересы, потребности, мотивы. В результате формируется внутрикорпоративная среда открытых, доверительных отношений, позитивно влияющая на все аспекты деятельности организации. Такая постановка вопроса актуальна и для бюрократических структур, и компаний, придерживающихся принципов холакратии. Отсутствие иерархии не отменяет лидерства, необходимости планировать, организовывать, контролировать, координировать, учитывая ценности, ожидания, потребности сотрудников или членов команды. В управленческой практике сегодня не редки кейсы, когда социальные стимулы даже блокируют денежную мотивацию.

Аналитики различают три кластера компаний, реализующих парадигму человекоцентричного управления. Каждый кластер имеет специфику в зависимости от фокуса на своих работников или внешнее окружение (внешних акторов). Некоторые из показателей человекоцентричности находятся в зоне уязвимости. Исправить ситуацию возможно, если руководитель обладает компетенциями человекоцентричности.

В условиях глобализации проблема интеграции малочисленных народов Дальнего Востока России в международное культурное пространство приобретает особую значимость. Исторически данные этносы сохраняли свою самобытность, однако, современные процессы урбанизации, экономические вызовы и языковая ассимиляция ведут к постепенному размыванию и деградации традиционной культуры. В статье анализируются ключевые аспекты социальной интеграции коренных малочисленных народов региона, рассматриваются проблемы сохранения национальной идентичности и предлагаются механизмы включения этих этносов в глобальные культурные процессы.

Цель: определить ключевые проблемы интеграции малочисленных народов Дальнего Востока России в международное культурное пространство и предложить возможные пути их решения.

Методы: анализ научных публикаций, сравнительный метод, систематизация данных о традиционных культурах коренных народов региона.

Результаты: выявлены основные барьеры интеграции, предложены направления для их преодоления, включая развитие образовательных и культурных программ, поддержку традиционной экономики и трансграничного сотрудничества.

Выводы: эффективная интеграция требует комплексного подхода, включающего сохранение культурного наследия, юридическую защиту прав коренных народов, развитие этнотуризма и цифровизацию культурного контента.

Развитие дорожной инфраструктуры является одним из основных и базовых аспектов нормального функционирования и процветания современного мегаполиса. Модернизация и улучшение количественных и качественных характеристик системы дорожного хозяйства отражает не только состояние основных транспортных путей передвижения, но и строит представление о самом мегаполисе как в глазах жителей данного города, так и в целях инвестиционной и туристической привлекательности. Нацеленность государственных программ и подпрограмм развития дорожной инфраструктуры акцентирует свое внимание, в первую очередь, на системе удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон в части эксплуатации объектов дорожного хозяйства, что прописано в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Нацеленность на удовлетворение конечных потребителей дорожной инфраструктуры невозможно представить без сегментации самих потребителей и сегментации их потребностей в предоставлении качественного продукта в виде объектов дорожного хозяйства, которые будут удовлетворять все их потребности. Для обеспечения обратной связи от потребителей с учетом их сегментирования в части потребностей и заинтересованности, процесс реализации деятельности на объектах дорожного хозяйства необходимо выстраивать с учетом применения маркетинга.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- АГУ

- Регион

- Россия, Майкоп

- Почтовый адрес

- Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208.

- Юр. адрес

- Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208.

- ФИО

- Мамий Дауд Казбекович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- adsu@adygnet.ru

- Контактный телефон

- +7 (877) 2593877