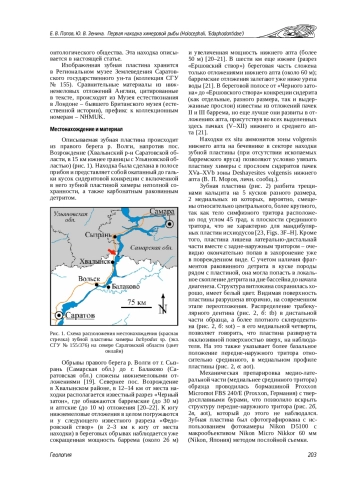

Описывается находка мандибулярной зубной пластины химеровой рыбы Ischyodus sp. из нижнемеловых отложений севера Саратовского правобережья (пос. Возрождение, Хвалынский р-н). Предполагаемый возраст находки – нижний апт. Это первая находка остатков химеровых рыб в нижнемеловых (до-альбских) отложениях Среднего и Нижнего Поволжья и четвертая – в отложениях этого возраста в Восточной Европе. Обсуждается состав глобального раннемелового (до-альбского) комплекса химер, включающий 3-4 рода «эдафодонтид» и 1-2 рода ринохимерид, а также возможный путь миграции Ischyodus thurmanni в южное полушарие (Австралия) в раннемеловую эпоху.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Науки о Земле

Химеровыерыбы(Holocephali, Chimaeroidei) в меловом периоде были широко распространены в мелководных эпиконтинентальных морях Лавразии [1]. В геологической летописи их остатки представлены преимущественно разрозненными зубными пластинам, режеголовными класперами самцов и спинными шипами, чрезвычайно редко– отпечатками яйцевых капсул и отпечатками скелетов [1].

Список литературы

1. Stahl B. J. Handbook of Paleoichthyology. Part 4. Chondrichthyes III. Holocephali / ed. H.-P. Schultze. Munchen, 1999. P. 1-164.

2. Newton E. T. The chimaeroid fishes of the British Cretaceous rocks // Mem. Geol. Surv. UK, 1878. Vol. 4. P. 1-62.

3. Woodward A. S. Catalogue of the fossil fishes in the British Museum (Natural History). Part 2. London: Taylor and Francis, 1891. 567 p.

4. Попов Е. В. Меловые и палеоценовые химеровые рыбы (Holocephali, Chimaeroidei) юга Европейской России (морфология, система, стратиграфическое распространение): дис. … канд. геол.-минерал. наук. Саратов, 2004. 480 с. EDN: NMTVIB

5. Popov E. V., Machalski M. Late Albian chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) from Annopol, Poland // Cret. Res. 2014. Vol. 47. P. 1-18. ,. DOI: 10.1016/j.cretres.2013.09.011 EDN: SKKBNH

6. Несов Л. А., Аверьянов А. О. Древние химерообразные рыбы России, Украины, Казахстана и Средней Азии. 1. Некоторые экологические особенности химер и обзор местонахождений // Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 7. 1996. Вып. 1 (7). С. 3-10. EDN: TERXKV

7. Brown R. W. Fossil egg capsules of Chimaeroid fishes // J. Paleontol. 1946. Vol. 20, № 3. P. 261-266.

8. Fischer J., Licht M., Schneider J. W., Kriwet J., Buchwitz M., Kogan I. Stratigraphic record, producer assignment and phylogeny of chondrichthyan egg capsule morphotypes // Palaeobiology & Geobiology of Fossil Lagerstätten through Earth History. A Joint Conference of the “Paläontologische Gesellschaft” and the “Palaeontological Society of China” / eds. Joachim Reitner, Yang Qun, Wang Yingdong and Mike Reich. Göttingen, Germany, September 23-27, 2013. Universitätsverlag Göttingen, 2013. Abstract Volume. P. 50.

9. Harrison G. W. M., Kirkland J. I., Fischer J., San Miguel G., Wood J. R., Santucci V. L. Two Chimaeroid egg case remains from the Late Cretaceous, Mesa Verde National Park, Colorado, U.S.A. // Fossil Record 7: New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins. 2021. Vol. 82 / eds. S. G. Lucas, A. P. Hunt, A. J. Lichtig. P. 113-120.

10. Duffin C.J., Lauer B., Lauer R. Chimaeroid egg cases from the Late Jurassic of the Solnhofen area (S Germany) // Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie - Abhandlungen. 2022. Vol. 306, № 2. P. 161-175. ,. DOI: 10.1127/njgpa/2022/1101 EDN: UROSZU

11. Эйхгорн Т. Ф. Географическое распространение химер в мезозойско-кайнозойских морях СССР // Ежегодник ВПО. 1968. Т. XVIII. С. 366. 1.

12. Обручев Д. В. Подкласс Holocephali. Цельноголовые, или химеры // Основы палеонтологии: справочник для палеонтологов и геологов СССР. Бесчелюстные, рыбы. М.: Наука, 1964. С. 238-266.

13. Обручев Д. В. Ископаемые яйцевые капсулы химер // Палеонтол. журн. 1966. № 3. С. 117-124.

14. Рогов М. А., Захаров В. А., Пещевицкая Е. Б., Вишневская В. С., Зверьков Н. Г., Барабошкин Е. Ю. Волжский ярус верхней юры и рязанский ярус нижнего мела Панбореальной биогеографической надобласти // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2024. Т. 32, № 6. С. 30-73. ,. DOI: 10.31857/S0869592X24060027 EDN: VZMIVJ

15. Попов Е. В., Ефимов В. М. Новые находки химер рода Stoilodon Nessov et Averianov, 1996 (Holocephali, Chimaeroidei) в поздней юре и раннем мелу Европейской части России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. 2012. Т. 12, вып. 1. С. 66-79. EDN: TBRXSV

16. Березин А. Ю., Александров А. Н. Геология и тафономия находки плезиозавра и химеровой рыбы из отложений готерива нижнего мела Присурского заповедника // Естественнонаучные исследования в Чувашии: материалы докладов региональной науч.- практ. конференции (г. Чебоксары, 17 ноября 2016 г.). Чебоксары: Рекламно-полиграфическое бюро “Плакат”, 2016. Вып. 3. С. 38-46. EDN: EYPBZP

17. Синцов И. Ф. Об юрских и меловых окаменелостях Саратовской губернии // Материалы по геологии России. СПб.: Изд-во Император. Академии наук, 1872. Т. 4. С. 1-127.

18. Морозов Н. С., Бушинский Г. И., Ротенфельд В. М., Дубейковский С. Г. Меловая система. Нижний отдел // Геология СССР. Т. XI. Поволжье и Прикамье. Часть I. Геологическое описание / ред. Г. И. Блом, Н. А. Громович, Р. Б. Давыдов, А. П. Капустин, Е. И. Тихвинская, К. Р. Чепиков. М.: Недра, 1967. С. 521-543.

19. Милановский Е. В. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. Л.: Гостоптехиздат, 1940. 276 с.

20. Барабошкин Е. Ю., Михайлова И. А. Новая стратиграфическая схема нижнего апта Среднего Поволжья // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2002. Т. 10, № 6. С. 82-105. EDN: LHKYRP

21. Baraboshkin E. Early Cretaceous palaeogeography of the Russian Platform // Cretaceous Project 200. Vol. 2: Regional Studies / eds. M. B. Hart, S. J. Batenburg, B. T. Huber, G. D. Price, N. Thibault, M. Wagreich, I. Walaszczyk. Geological Society. London. Special Publications, 2024. Vol. 545, № 1. P. 585-626. ,. DOI: 10.1144/sp545-2023-132 EDN: NPHXFE

22. Guzhikov A. Y., Baraboshkin E. J., Birbina A. V. New palaeomagnetic data for the Hauterivian - Aptian deposits of the Middle Volga region: A possibility of global correlation and dating of time-shifting of stratigraphic boundaries // Russian Journal of Earth Sciences. 2003. Vol. 5. P. 401-430. ,. DOI: 10.2205/2003ES000137 EDN: SCWSVX

23. Popov E. V. Systematic reassessment of Edaphodon eyrensis Long, 1985 (Holocephali, Chimaeroidei) from the Early Cretaceous of South Australia // Journal of Vertebrate Paleontology. 2020. Vol. 40, № 6. Art. e1884564. ,. DOI: 10.1080/02724634.2020.1884564 EDN: UDQJMR

24. Попов Е. В. Новые данные по морфологии зубных пластин химеровых рыб рода Ischyodus из мела и палеогена Центральной России и Поволжья // Труды Зоологического института РАН. 1999. Т. 277. С. 67-82.

25. Попов Е. В. Новый род слоновых химер (Holocephali: Callorhinchidae) из верхнего келловея Саратовского Поволжья, Россия // Палеонтол. журн. 2003. № 5. С. 59- 66. EDN: OOQVUT

26. Попов Е. В., Безносов П. А. Остатки химер (Holocephali: Chimaeroidei) из верхнеюрских отложений Республики Коми // Современная палеонтология: классические и новейшие методы - 2006 / под ред. А. Ю. Розанова, А. В. Лопатин, П. Ю. Пархаева. М.: ПИН РАН. 2006. С. 55-64.

27. Попов Е. В., Шаповалов К. М. Новые находки химеровых рыб (Holocephali, Chimaeroidei) в юре европейской части России // Современная палеонтология: классические и новейшие методы - 2007 / под ред. А. Ю. Розанова, А. В. Лопатин, П. Ю. Пархаева. М.: ПИН РАН, 2007. С. 25-47.

28. Попов Е. В., Шаповалов К. М. Новый род слоновых химер (Holocephali: Callorhinchidae) из поздней юры центральной России // Палеонтол. журн. 2021. № 4. С. 55-65. ,. DOI: 10.31857/S0031031X21040127 EDN: NUBNPY

29. Popov E. V., Delsate D., Felten R. A new callorhinchid genus (Holocephali, Chimaeroidei) from the early Bajocian of Ottange-Rumelange, on the Luxembourg-French border // Paleontological Research. 2019. Vol. 23, № 3. P. 220-230. ,. DOI: 10.2517/2018PR021 EDN: UPQCLA

30. Popov E. V., Johns M. J., Suntok S. A New Genus of Chimaerid Fish (Holocephali, Chimaeridae) from the Upper Oligocene Sooke Formation of British Columbia, Canada // J. Vert. Paleontol. 2020. Vol. 40, № 1. Art. e1772275. ,. DOI: 10.1080/02724634.2020.1772275 EDN: QOGCBT

31. Ørvig T. Histologic studies of ostracoderms, placoderms and fossil elasmobranchs. 5. Ptyctodontid tooth plates and their bearing on holocephalan ancestry: the condition of chimaerids // Zool. Scripta. 1986. Vol. 14. P. 55-79. DOI: 10.1111/j.1463-6409.1985.tb00178.x

32. Smith M. M., Underwood C., Goral T., Healy C., Johanson Z. Growth and mineralogy in dental plates of the holocephalan Harriotta raleighana (Chondrichthyes): novel dentine and conserved patterning combine to create a unique chondrichthyan dentition // Zool. Lett. 2019. Vol. 5, № 11. P. 1-30. ,. DOI: 10.1186/s40851-019-0125-3 EDN: NBCMJX

33. Didier D. A. Phylogenetic systematics of extant chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) // Amer. Mus. Novit. 1995. Vol. 3119. P. 1-86.

34. Попов Е. В., Ярков А. А. Новый гигантский Edaphodon (Holocephali: Edaphodontidae) из березовских слоев (нижний палеоцен) Волгоградского Поволжья // Палеонтол. журн. 2001. № 2. С. 76-80.

35. Agassiz L. Recherches sur les Poissons Fossiles. 15th and 16th livraisons. Neuchâtel, 1843.

36. Radwanski A. Ischyodus thurmanni Pictet & Campiche and other chimaeroid fishes from the Albian-Cenomanian of the Holy Cross Mountains (Poland) // Acta Palaeontologica Polonica. 1968. Vol. 13. P. 315-322.

37. Popov E. V. A revision of the chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) from the British Cretaceous // Acta Geologica Polonica. 2008. Vol. 8, № 2. P. 243-247. EDN: LLAZUH

38. Guinot G., Cappetta H., Adnet S. A rare elasmobranch assemblage from the Valanginian (Lower Cretaceous) of southern France // Cretaceous Research. 2014. Vol. 48. P. 54-84. DOI: 10.1016/j.cretres.2013.11.014

39. Newton E. T. On two chimaeroid jaws from the Lower Greensand of New Zealand // Quarterly Journal of the Geological Society. 1876. Vol. 32, № 1-4. P. 326-331. DOI: 10.1144/gsl.Jgs.1876.032.01-04.38

40. Несов Л. А., Мертинене Р. А., Головнева Л. Б., Потапова О. Р., Саблин М. В., Абрамов А. В., Бугаенко Д. В., Налбандян Л. А., Назаркин М. В. Новые находки остатков древних организмов в Белгородской и Курской областях / отв. ред. В. С. Ипатов // Комплексные исследования биогеоценозов лесостепных дубрав: мужвуз. сб. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. С. 124-131.

41. Аверьянов А. О., Гликман Л. С. Остатки химер (Chondrichthyes, Holocephali) из “губкового горизонта” верхнего мела Саратова // Палеонтол. журн. 1994. № 2. С. 119-122.

42. Popov E. V., Ward D. J., Matheau-Raven E. A revision of the chimaeroid fishes (Chimaeroidei) from the Lower Oxford Clay (Middle Jurassic, Callovian) of Cambridgeshire, England // The Palaeontological Association, 56th Annual Meeting (December 16-18, 2012, Dublin, Ireland). Programme and Abstracts, 2012. P. 85.

43. Попов Е. В. Новые данные по химеровым рыбам (Chondrichthyes, Holocephali) из юры Европейской России // “Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии”: тез. докл. Всерос. совещания (г. Москва, 21-22 ноября 2005 г.,). М.: ГИН РАН. 2005. С. 199-200. EDN: GPARTD

44. Long J. A. A new Cretaceous chimaeroid (Pisces, Holocephali) from southern Australia // Transactions of the Royal Society of South Australia. 1985. Vol. 109, № 2. P. 49-53.

45. Grove R. The Cambridgeshire coprolite mining rush. Cambridge: Oleander Press, 1976. P. 1-51.

46. Grove R. Coprolite mining in Cambridgeshire // The Agricultural History Review. 1976. Vol. 24, № 1. P. 36-43.

47. Kelly S. R. A., Rolfe K. R. The “coprolite” bearing Woburn Sands Formation, Lower Greensand Group (Aptian) at Upware, Cambridgeshire, UK // Proceedings of the Geologists’ Association. 2020. Vol. 131. P. 334-352. ,. DOI: 10.1016/j.pgeola.2020.03.011 EDN: PBGJOV

48. Hornung J. J., Mulder E. W. A., Nyhuis C. J., Sachs S. A new species of Stoilodon (Chondrichthyes: Holocephali) from the Lower Cretaceous of Germany, representing the first record of this chimaeroid genus from Western Europe // Geologie und Paläontologie in Westfalen. 2024. Bd. 98. S. 25-41.

49. Didier D. A., Kemper J. M., Ebert D. A. Phylogeny, Biology, and Classification of Extant Holocephalans // Biology of Sharks and their Relatives (2nd ed.) / eds. J. C. Carrier, J. A. Musick, M. R. Heithaus. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2012. P. 97-124. DOI: 10.1201/b11867

50. Herman J., Hovestadt-Euler M., Hovestadt D. C., Stehmann M. Contributions to the study of the comparative morphology of teeth and other relevant ichthyodorulites in living supraspecific taxa of Chondrichthyan fishes. Part C: Holocephali. 1: Order Chimaeriformes - Suborder Chimaeroidei - family Callorhynchidae - subfamily Callorhinchinae - genus Callorhinchus, family Chimaeridae - Genera: Chimaera and Hydrolagus, family Rhinochimaeridae - Genera: Harriotta, Neoharriotta, and Rhinochimaera // Bulletin de l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Biologie. 2001. Vol. 71. P. 5-35.

51. Возин В. Ф. Яйцевые капсулы химер из триаса Якутии // Геология и геофизика. 1968. № 8. С. 67-77. EDN: YJEDFK

52. Fischer J., Licht M., Kriwet J., Schneider J. W., Buchwitz M., Bartsch P. Egg capsule morphology provides new information about the interrelationships of chondrichthyan fishes // Journal of Systematic Palaeontology. 2014. Vol. 12, № 3. P. 389-399. DOI: 10.1080/14772019.2012.762061

53. Zhao Y., Bestwick J., Fischer J., Bastiaans D., Greif M., Klug C. The first record of a shortnose chimaera-like egg capsule from the Mesozoic (Late Jurassic, Switzerland) // Swiss Journal of Palaeontology. 2025. Vol. 144, № 1. P. 1- 8. DOI: 10.1186/s13358-025-00352-x EDN: SXPRMM

54. Dean B. Chimaeroid fishes and their development // Carnegie Institution of Washington, Publication № 32. Washington, D. C., 1906. 194 p.

55. Несов Л. А., Аверьянов А. О. Древние химерообразные рыбы России, Украины, Казахстана и Средней Азии. II. Описание новых таксонов // Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 7. 1996. Вып 3 (21). С. 3-10. 56.

56. Woodward A. S. The Fossil Fishes of the English Chalk. London: 1911. Part VI. P. 185-224.

57. Ward D., Bernard E., Richter M., Popov E. V. The first holomorphic fossil chimaeroid fish (Chondrichthyes, Holocephali) from the Mesozoic of Africa // The Palaeontological Association, 58th Annual Meeting. Programme, abstracts and AGM papers (December 16- 19, 2014, University of Leeds). 2014. P. 102-103.

58. Popov E. V. A revision of the Late Mesozoic chimaeroid genus Elasmodectes (Holocephali, Chimaeroidei) // Journal of Vertebrate Paleontology, Program and Abstracts. 2014. P. 207.

59. Lauer B. H., Lauer R. H., Bernard E. L., Duffin C. J., Popov E. V., Ward D. J. Observations on the Mesozoic chimaeroid, Elasmodectes Newton, 1878 // 79th SVP 2019 Annual Meeting (October 9-12, 2019). Brisbane, Australia, 2019. P. 138.

60. Berrell R. W., Boisvert C., Trinajstic K., Siversson M., Alvarado-Ortega J., Cavin L., Salisbury S. W., Kemp A. A review of Australia’s Mesozoic fishes // Alcheringa. 2020. Vol. 44, № 2. P. 286-311. ,. DOI: 10.1080/03115518.2019.1701078 EDN: JUQPOG

61. Popov E. V., Rogov M. A. Polar Records of Chimaeroid Fishes (Holocephali, Chimaeroidei) from the Upper Cretaceous of Eastern Siberia // Paleontological Journal. 2024. Vol. 58, suppl. 4. P. S434-S444. DOI: 10.1134/S0031030124601786 EDN: KCJPYH

62. Brownstein C. D., Near T. J., Dearden R. P. The Palaeozoic assembly of the holocephalan body plan far preceded postCretaceous radiations into the ocean depths // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2024. Vol. 291, № 2033. Art. 20241824. ,. DOI: 10.1098/rspb.2024.1824 EDN: FEPMVK

63. Попов Е. В. Новые данные по составу рода Ischyodus Egerton, 1843 (Pisces, Holocephali, Chimaeroidei) // Палеонтология, палеобиогеография и палеоэкология: материалы LIII сессии Палеонтол. о-ва при РАН (Санкт-Петербург, 2-6 апреля 2007 г.) / Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ). СПб., 2007. С. 104-105. 64.

64. Haq B. U. Cretaceous eustasy revisited // Global and Planetary Change. 2014. Vol. 113. P. 44-58. ,. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2013.12.007 EDN: SSWOMF

65. Underwood C. J., Mitchell S. F., Veltcamp K. J. Shark and ray teeth from the Hauterivian (Lower Cretaceous) of north-east England // Palaeontology. 1999. Vol. 42, № 2. P. 287-302. DOI: 10.1111/1475-4983.00074

66. Underwood C. J. Barremian and Aptian (Cretaceous) sharks and rays from Speeton, Yorkshire, NE England // Proceedings of the Yorkshire Geological Society. 2004. Vol. 55, № 2. P. 107-118. DOI: 10.1144/pygs.55.2.107

67. Blakey R. World paleogeographic maps. Mollweide projection. 2013. URL: http://cpgeosystems.com/globaltext2.html (дата обращения: 01.10.2013).

Выпуск

Другие статьи выпуска

На территории Поволжья породы альбского-сеноманского возраста составляют единый комплекс терригенных отложений. Проведение границы отделов меловой системы обычно вызывает сложности, что обусловлено редкими находками фоссилий. В северной части Доно-Медведицких дислокаций с 50-х гг. XX в. изучаются естественные выходы отложений альбского и сеноманского ярусов в долине р. Бурлук. Авторами ранее проводились тематические исследования на разрезах Гордиенки, Красный Яр, Меловатка и Моисеево. В установленном позже местонахождении Мирошники впервые выделены палеонтологически охарактеризованные прослои фосфоритов и песчаников в пограничном интервале альбских и сеноманских отложений. Изложена история изучения стратиграфии альба-сеномана Иловлино-Медведицкой вершины Доно-Медведицкого вала. Рассмотрено строение пограничных интервалов альбасеномана в разрезах Меловатка-5, Меловатка-6 и Мирошники.

Мониторинг состояния и видового разнообразия древесных пород играет значительную роль в рамках менеджмента лесных ресурсов. Появление мультиспектральных спутниковых снимков высокого качества открывает возможности для использования информации о вегетации растительности на определенной территории в течение длительного периода времени, извлекаемых из фотографий, в дополнение к данным, получаемым в результате полевых исследований. В работе рассматривается использование снимков со спутника Sentinel 2 для автоматизированной разметки на примере территории памятника природы «Природный парк Кумысная Поляна», расположенного в окрестностях г. Саратова. В качестве инструментов автоматизации использовались методы машинного обучения с учителем. В работе было описано три подхода, различающиеся используемыми алгоритмами, а также способами структурирования получаемой информации со спутниковых снимков. В результате работы тестовая часть исследуемой территории была классифицирована по семи видам деревьев, включающим в себя выделы с доминированием наиболее распространенных пород. В дальнейшем подобный подход к автоматизации разметки лесных карт потенциально позволит увеличить интервал обновления данных в рамках полевых исследований и повысить их эффективность.

В исследовании представлены апробация и результаты имитационного моделирования поверхностных потоков, вызванных результатами вулканической деятельности. Проведён анализ различных реологических моделей с обоснованием эффективности модели генерализованной жидкости Гершеля – Балкли применительно к геодинамическим процессам (лахары, сели, обвалы и проч.). Предложенная гипотеза была проверена и подтвердила свою жизнеспособность на основании сведений о реально случившемся событии – извержении вулкана Чайтен. Результаты исследования могут стать эффективным инструментом в прогнозировании и оценке последствий иных геодинамических процессов как эндогенной, так и экзогенной природы происхождения.

В статье рассмотрены экологические аспекты природной среды территории прохождения трассы Тихоокеанской железной дороги в пределах бассейна р. Мулам. Проект имеет особую актуальность для транспортно-логистического обеспечения добычи минерально-сырьевых ресурсов и увеличения экспорта высококачественного угля с Эльгинского угольного месторождения в Южной Якутии в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Трасса дороги в пределах Республики Саха (Якутия) расположена в труднодоступной необжитой территории с недостаточно изученными мерзлотными ландшафтами. Освоение этой территории включает в себя экологические риски, обусловленные низкой устойчивостью мерзлотных природных геосистем к техногенным нарушениям. По комплексу литогенных мерзлотных факторов проведена дифференциация исследуемой территории по степени их устойчивости. Установлено, что исследуемые геосистемы в зависимости от их природной структуры обладают различными степенями устойчивости. Оценена антропогенная нарушенность геосистем, обусловленная различным характером и интенсивностью хозяйственного использования с выделением районов с различной степенью антропогенного нарушения. Составлена карта-схема макрогеохор, находящихся вблизи зоны воздействия Тихоокеанской железной дороги, дифференцированных по различным уровням природоохранных мероприятий.

В статье рассматриваются применение топологических концепций для анализа структуры и оценка компактности региональной системы расселения. Предложена методика, адаптирующая классические топологические инварианты к оценке реальных транспортно-планировочных сетей на основе данных OpenStreetMap с учётом физико-географических и законодательных ограничений. Вместо абстрактных индексов связности узлов графа системы расселения вводится новый операционный показатель «индекс выхода» – число физических, нетупиковых дорожных выездов из населенного пункта, который применяется для выявления уязвимостей в структуре расселения при анализе «разбивающих точек» (точек сочленения). Предложенная методика апробирована на примере Саратовской области для анализа компактности и расчета новых оптимальных связей систем расселения, которая учитывала существующие данные о рельефе, систему особо охраняемых природных территориях и зоны с особыми условиями использования территорий.

Введение. Атмосферное давление является важнейшей характеристикой атмосферы. Изменение атмосферного давления приводит к изменению всего комплекса погодных условий. Рост температуры на земном шаре оказывает влияние на все характеристики атмосферы, в том числе и на атмосферное давление. В настоящей работе рассматривается изменение атмосферного давления у земной поверхности в период стабилизации и во вторую волну глобального потепления. Теоретический анализ. По данным о значении высоты изобарической поверхности H0 (АТ-1000 гПа) построены средние многолетние поля распределения атмосферного давления на земном шаре в период стабилизации и во вторую в олу глобального потепления. В качестве исходных данных использованы данные реанализа NCER/NCAR. Для оценки изменения полей рассчитана разность геопотенциальных высот H0 в гПа путем вычитания из среднего многолетнего поля во вторую волну глобального потепления среднего многолетнего поля периода стабилизации. Заключение. Выявлены очаги, в которых давление на уровне моря в январе во вторую волну стало выше, чем в период стабилизации. Такие очаги фиксируются в восточном полушарии в долготном поясе между 120-м и 150-м меридианами. Понижение давления отмечено в области действия Исландского минимума, в области Канадского архипелага, вдоль побережья Антарктиды, омываемого Индийским океаном.

В статье рассмотрены история концепции сотворчества человека с природой, основные подходы к определению возможностей ее реализации в рамках учения о геосистемах В. Б. Сочавы и опыт ландшафтного планирования на базе познания ландшафтной организации различных регионов Сибири. Основным содержанием современной российской физической географии является изучение организации геосистем и ландшафтно-экологических условий дифференциации природопользования. Методология, методический аппарат их выявления и последующая интерпретация данных базируются на учении о геосистемах. К числу его важнейших социальных задач В. Б. Сочава отнес научное обоснование создания «геосистем сотворчества человека с природой». Их создание как одного из видов целенаправленного антропогенного преобразования геосистем в соответствии с присущими им тенденциями развития должно быть нацелено на выявление потенциальных сил природы, способствование развитию позитивных и торможение нежелательных процессов. Одним из способов этого сотворчества служит ландшафтное планирование, направленное на обоснование путей оптимизации землепользования, предусматривающего избежание или хотя бы минимизацию рисков природопользования, которое может быть реализовано как конструктивное развитие моделирования организации геосистем.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СГУ

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- Юр. адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- ФИО

- Чумаченко Алексей Николаевич (Ректор)

- E-mail адрес

- rector@sgu.ru

- Контактный телефон

- +7 (845) 2261696

- Сайт

- https://www.sgu.ru/