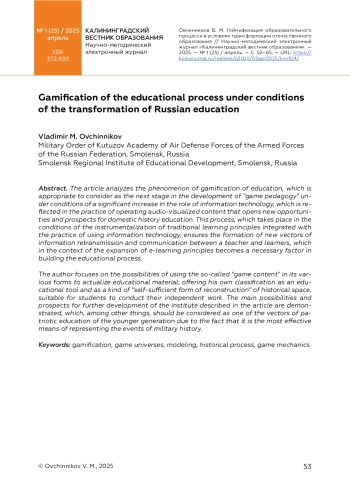

В статье анализируется феномен геймификации образования, который уместно рассматривать в качестве очередного этапа развития «игровой педагогики» в условиях значительного увеличения роли информационных технологий, что находит отражение в практике оперирования аудиально-визуализированным контентом, открывающим новые возможности и перспективы для отечественного исторического образования. Этот процесс, протекающий в условиях инструментализации традиционных принципов обучения, интегрируемых с практикой применения информационных технологий, обеспечивает формирование новых векторов ретрансляции информации и коммуницирования между обучающим и обучающимися, что в реалиях экспансии принципов электронного обучения становится необходимым фактором построения образовательного процесса.

Автор концентрирует внимание на возможностях применения так называемого «игрового контента» в различных его формах для актуализации учебного материала, предлагая собственную его классификацию как учебного средства и как своеобразной «самодостаточной формы реконструкции» исторического пространства, пригодной для ведения самостоятельной работы обучающимся. Демонстрируются основные возможности и перспективы дальнейшего развития характеризуемого в статье института, который кроме всего прочего уместно рассматривать в качестве одного из векторов патриотического воспитания подрастающего поколения в связи с тем, что он представляет собой эффективнейшее средство репрезентации событий военной истории.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Образование

- УДК

- 372.893. истории

Игровые вселенные1, которые уместно трактовать как особые формы текста, несут в себе разнообразные архетипические конструкции, опирающиеся в том числе и на различного рода образы. Они могут рассматриваться и как единое символически-смысловое пространство, которое представляет из себя, судя по всему, проявление избыточной, хаотической социокультурной активности современной эпохи, как именует это Ф. Фукуяма, опирающийся на концепт провиденциальности как фактора видоизменения массового сознания в условиях оформления интегративной тенденции в духовной сфере [5].

Список литературы

1. Браславский, П. И. Технология виртуальной реальности как феномен культуры конца XX - начала XXI веков: дис.... канд. культурологии: 24.00.01 / Браславский Петр Исакович. - Екатеринбург, 2003. - 163 с. EDN: NMHRGT

2. Говоров, А. И. Оценка актуальности разработки методов использования средств геймификации и игровых технологий в системах управления обучением / А. И. Говоров, М. М. Говорова, Ю. О. Валитова // Компьютерные инструменты в образовании. - 2018. - № 2. - С. 39-54. EDN: VMZCPB

3. Орлова, О. В. Геймификация как способ организации обучения / О. В. Орлова, В. Н. Титова // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2015. - № 9 (162). - С. 60-64. EDN: ULYZOZ

4. Стародубцев, В. А. Элементы геймификации в LMS MOODLE / В. А. Стародубцев, И. В. Ряшенцев // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 7-1 (61). - С. 98-102.

5. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. - М.: ACT, 2015. - 575 с.

6. Enders, В. Gamification, Games, and Learning: What Managers and Practitioners Need to Know / B. Enders. - Santa Rosa, CA: The eLearning Guild, 2013. - 49 p.

7. Huang, W. H.-Y. A Practitioner’s Guide to Gamification / W. H.-Y. Huang, D. Soman. - Toronto, 2013. - 29 p.

8. Kapp, К. M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education/ K. M. Kapp. - San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012. - 336 p.

9. Kats, Y. Learning Management Systems and Instructional Design: Best Practices in Online Education / Y. Kats. - Hershey: IGI Global, 2013. - 367 p.

10. Schonfeld, E. SCVNGR’s Secret Game Mechanics Playdeck [Electronic resource] / E. Schonfeld // TechCrunch. - 2010. - URL: https://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/ (accessed 17.03.2024).

11. Zichermann, G. Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps / G. Zichermann, C. Cunningham. - Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc., 2011. - 182 p.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье предпринята попытка обосновать роль учебной ситуации как базового конструкта в парадигме деятельностного урока, способствующего достижению обучающимися планируемых образовательных результатов. Авторы описывают актуальные противоречия в понимании деятельностного подхода и способов его реализации на уроке; анализируют подходы некоторых ученых к трактовке понятия «учебная деятельность»; выделяют элементы учебной деятельности как структурные компоненты учебной ситуации; описывают учебную деятельность обучающихся как организуемый учителем процесс, способствующий становлению субъектности школьника. Авторы определяют учебные ситуации в структуре урока как способ организации процесса обучения, соответствующий классическому деятельностному подходу (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) и направленный на достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов. В статье предлагается понимание учебной ситуации по достижению образовательных результатов на уроке как самостоятельной единицы учебной деятельности обучающихся со всеми составляющими (мотив, цель, освоение способа деятельности, контроль, оценка), проектируемыми педагогом. Предлагаются авторские выводы по проектированию урока в парадигме деятельностного подхода на основе учебных ситуаций, представленных с точки зрения ученика и учителя. Авторы описывают характеристики включенности обучающихся в учебные ситуации на уроке. В статье приводится описание некоторых видов учебных ситуаций, предлагаемых в авторском пособии по конструированию урока.

Цель работы — обратить внимание преподавателей и учащихся на опасность выбора простейших решений широкого круга задач, решения которых кажутся порой очевидными, однако оказываются неверными при более тщательном анализе. Такие примеры должны помочь выработке потребности в глубоком изучении встречающихся проблем и критическому отношению к советам «внутреннего голоса» при первом поверхностном ознакомлении. Для этого здесь рассматриваются достаточно элементарные случаи из классических программ по математике и физике, в которых из соображений «здравого смысла» и стремления к «упрощению» можно прийти к неверным результатам.

Исследованы: I) построение наиболее экономичной сети для связи пунктов в вершинах квадрата; II) реализация наибыстрейшего спуска по ломаной траектории, состоящей из двух отрезков; III) приближенное решение скалярного уравнения путем его линеаризации, приводящей к появлению фиктивных корней; IV) вычисление предела с (некорректным) применением правила Лопиталя; V) решение тригонометрического уравнения; VI) пути оценки вероятности «остроугольности» произвольного треугольника; VII) задача оценки вероятности поражения цели, двигающейся вдоль диаметра окружности с летательным аппаратом; VIII) причины неисправности простейшей электрической цепи.

Авторы статьи исследуют методические основы реализации технологии преобразования разнообразной информации, предлагаемой обучающимся на уроке истории в 7–9 классах, в визуальные опоры. Способность анализировать и систематизировать информацию, предъявить ее в преобразованном виде, удобном для запоминания, является одним из требований ФГОС по истории, что отмечают и исследуют авторы, опираясь на практический опыт студентов в ходе производственной практики. Банк данных текстографических шаблонов предложила студентам филиала МПГУ школа учителя «Цифровой Форсайт», которая стала площадкой обсуждения реализации технологии различными педагогами, включая студентов филиала МПГУ в г. Черняховске. К преимуществам технологии следует отнести эффективность в отработке умений анализировать, классифицировать, выделять главное, обнаруживать причинно-следственные связи, формулировать выводы. Визуальные опоры помогают в работе с историческими понятиями, хронологией, пространственными представлениями и вопросами культуры на уроке истории. К проблемам освоения технологии студентами можно отнести неумение предложить школьникам четкий алгоритм действий с шаблоном и отслеживать его в ходе урока, отсутствие преемственности работы с шаблоном на последующих уроках, затруднения при подборе критериев оценивания такой работы.

В статье рассматривается сущностная характеристика процесса обучения второму иностранному языку, заключающаяся, в первую очередь, в необходимости одновременного развития всех видов речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования и письма) и базирующаяся на основополагающих принципах этого процесса (контрастивный подход в обучении; коммуникативно-когнитивная направленность процесса обучения, социокультурная направленность процесса обучения; деятельностный характер обучения; принцип интенсификации обучения и экономии). Предлагаются возможные варианты интенсификации и оптимизации данного процесса посредством включения интерактивных методов обучения: «мозговой штурм», обсуждение в группе с элементами дискуссии с позиции «За» / «Против», «воображаемая ситуация». Представляются этапы работы в логике выделенных интерактивных методов, а также роль педагога в процессе их включения в занятия по изучению второго иностранного языка. Подчеркивается, что максимально эффективное овладение вторым иностранным языком как новым кодом взаимодействия обеспечивается не только парным и групповым режимами работы, но и включением основных стратегий устной интеракции: стратегии построения связного последовательного сообщения и стратегии достижения взаимопонимания. Опыт использования интерактивных стратегий обучения второму иностранному языку подтверждает эффективность этих стратегий в части повышения готовности каждого обучающегося решать коммуникативную задачу, сотрудничая в режиме групповой или парной работы, а также существенно повышает у обучающихся интерес к изучению второго иностранного языка.

В данной статье приводятся результаты внедрения подхода, учитывающего индивидуальные особенности обучающихся на уроках труда (технологии) при овладении предметными компетенциями. Анализируется результативность применения авторских индивидуализированных заданий, разработанных с учетом особенностей ведущей перцептивной модальности. Эффективность применения данного подхода в процессе обучения оценивалась посредством диагностики ряда показателей: уровня учебной мотивации, сформированности познавательной самостоятельности и уровня академической успеваемости учащихся. Представлено детальное обоснование изучаемой в рамках исследования проблематики: роль компетентностного подхода в современной системе образования и ее нормативной регламентации, предпосылки необходимости индивидуализации образовательного процесса, а также психофизиологические особенности протекания процесса восприятия у различных категорий обучающихся.

В период проведения теоретического исследования была организована следующая практическая реализация выводов: разработан комплект планов-конспектов уроков, включающих задания, нацеленные на учет индивидуальных характеристик ведущего канала обучающихся (аудиалы, визуалы, кинестетики); выполнен подробный анализ данных, полученных в ходе эмпирических исследований применения подхода; представлены и апробированы методические рекомендации по учету индивидуальных особенностей учащихся для педагогов и родителей. Сформулированы выводы о целесообразности применения индивидуализированного подхода на уроках труда (технологии) в 5-м классе.

В статье исследуется уровень цифровой грамотности школьников в условиях стремительной цифровизации современного общества. Автор выделяет ключевые аспекты проблемы: формирование базовых цифровых компетенций, обеспечение кибербезопасности, развитие критического мышления в цифровой среде и адаптация образовательных методик к условиям цифровой трансформации. Особое внимание уделяется практическому опыту Калининградской области, где разработана и внедрена комплексная система мониторинга цифровой грамотности школьников, включающая специализированный раздел в электронном журнале и практико-ориентированные тестовые задания, направленные на оценку реальных навыков учащихся. В 2024 году была проведена апробация модели мониторинга, позволившая оценить начальный уровень цифровых компетенций учащихся, получить и проанализировать обратную связь по восприятию предложенного материала и разработать рекомендации по совершенствованию процедур мониторинга и образовательных программ. Результаты исследования подчеркивают необходимость интеграции цифровых компетенций в общий учебный процесс для эффективной подготовки школьников к использованию современных информационных технологий как в образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. В заключении статьи представлены выводы и практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы мониторинга и образовательных программ, направленных на повышение уровня цифровой грамотности учащихся.

Актуальность. Современное образование актуализирует запрос бизнес-процессов, поэтому ключевым моментом профориентации сегодняшнего студента становится его адаптация к потребностям рынка труда, обогащенного новыми критериями востребованного специалиста, включающими владение soft skills. Соответственно университеты, ориентированные на качественную подготовку кадров, заинтересованы в понимании механизмов и системы формирования soft skills, или надпрофессиональных компетенций.

Цель. Выявить и описать дефициты развития надпрофессиональных компетенций, мотиваторов, демотиваторов образовательной и развивающей личность деятельности студентов первого курса Государственного университета просвещения как будущих специалистов-профессионалов.

Выборка. В исследовании принял участие 761 респондент — студенты первых курсов очного обучения всех факультетов.

Методы. Исследование выполнено на основе диагностических методик (тестов), которые использованы АНО «Россия — страна возможностей», пилотного проекта по оценке и развитию надпрофессиональных компетенций обучающихся; теоретических методов исследования: анализ, синтез, обобщение; практических методов исследования: измерение, сравнение, описание.

Результаты. Определены дефициты развития надпрофессиональных компетенций, демотиваторов образовательной и развивающей личность деятельности студентов первого курса Государственного университета просвещения как будущих специалистов-профессионалов. На основании выявленных данных разработана программа их компенсации и развития «Профи-лидер». Программа развития soft skills, или надпрофессиональных компетенций, «Профи-лидер» объемом 124 часа состоит из четырех модулей: «Управление взаимодействием», «Управление задачами», «Энергия влияния личности», «Общие знания».

Выводы. Для подготовки конкурентоспособного, адаптированного к современному рынку труда специалиста на основе диагностики надпрофессиональных компетенций soft skills необходимо выявить дефициты в развитии надпрофессиональных компетенций, мотиваторы, демотиваторы образовательной и развивающей деятельности студента; разработать программу развития надпрофессиональных компетенций.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- КОИРО

- Регион

- Россия, Калининград

- Почтовый адрес

- 236016, Калининградская обл, г Калининград, Ленинградский р-н, ул Томская, д 19

- Юр. адрес

- 236016, Калининградская обл, г Калининград, Ленинградский р-н, ул Томская, д 19

- ФИО

- Зорькина Лилия Алексеевна (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (401) 2578301