Авторы статьи исследуют особенности использования повторов и параллельных конструкций в поэзии Дж. Моррисона с целью выяснить, какую задачу решал поэт, прибегая к указанным стилистическим приемам. Изучив ряд контекстов, авторы заключают, что средства синтаксиса позволяют Моррисону сделать свой текст более содержательным и выразительным, а также обеспечить дополнительную семантическую нагрузку текста.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Языкознание

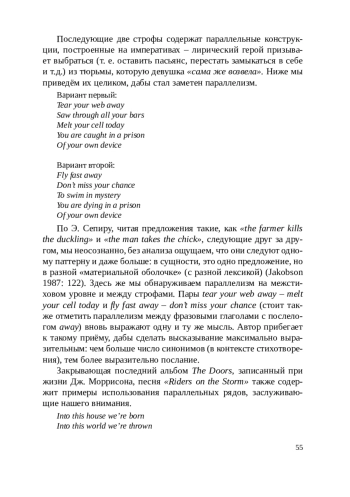

В данном отрывке мы видим две идентичные пары с одним контрастирующим словом: «uptown» – «down-town»; «money» – «none». Эта идентичность на уровне грамматики исключает различия в значении между двумя членами пары (в действительности они антонимичны). Таким образом, остаётся только объединяющий их элемент и слова-члены пар вместе образуют две архисемы: «неважно какое географическое положение» и «неважно какое финансовое положение».

Список литературы

1. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка: учебник для студ. ин-тов и фак. иностр. языков / И.Р. Гальперин. - М.: Высшая школа, 1981. - 334 с. - На англ. яз.

2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман. - Л.: Просвещение, 1972. - 270 с.

3. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления / Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство, 1996. - 846 с.

4. Cambridge Dictionary 2024/ strhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/changeling.

5. Cambridge Dictionary 2024/ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/need.

6. Cambridge Dictionary 2024/ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strange.

7. Collins Dictionary 2024/https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/need.

8. Jakobson R. Language in Literature / R. Jakobson. - London: The BelknapPress of Harvard University Press, 1987. - 548 p.

9. Riordan J. Break on Through: The Life and Death of Jim Morrison / J. Riordan, J. Prochnicky. - New York: Harper Entertainment, 1991. - 544 p.

10. The Doors: The Complete Illustrated Lyrics / Compiled by Danny Sugerman -New York: Hyperion. 2006. - 200 p.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В работе раскрываются понимание интерсубъективности как методологической основы понимания воли в постклассической юриспруденции. Автор исследует практические и доктринальные аспекты интерсубъективности в правотворчестве и правоприменении. Обоснованы взаимосвязь между интерсубъективным пониманием сущности права и эффективностью правового регулирования, а также важность коммуникативных процедур в условиях модернизации и цифровизации правовой системы для обеспечения легитимности закона.

Анализируются проблемы законодательного регулирования соглашений о выборе применимого права в международном частном праве. Авторы сопоставляют абсолютный и ограниченный подходы к пониманию автономии воли, выявляют их эффективность. Уделяется внимание вопросам диспозитивности коллизионных норм, а также допустимости автономии воли в односторонних сделках, вещных отношениях, при неосновательном обогащении. Предпринимается попытка обсудить временные рамки для заключения соглашения о выборе применимого права.

Анализируется влияние воли и волеизъявления предполагаемых родителей на установление происхождения детей в административном и судебном порядке. В результате анализа современного законодательства и судебной практики автор приходит к выводу о том, что, несмотря на развитие науки и возможности современных генетических исследований осознанное волеизъявление мужчин и женщин стать родителями детей, не состоящих с ними в родстве, остается одним из востребованных способов установления родительских правоотношений.

Рассматривается особенность согласия как юридической формы волеизъявления в контексте работы с большими данными; проанализирована проблема соответствия традиционного подхода к трактовке согласия современным вызовам цифровой трансформации. В условиях массового сбора и обработки персональных данных технологии больших данных и алгоритмы искусственного интеллекта ставят под сомнение информированность, свободу и осознанность волеизъявления субъектов данных. Особое внимание уделено вопросам многоцелевого использования данных, сложности восприятия пользовательских соглашений и ограничению автономии личности из-за автоматизированного принятия решений. Анализируются национальное и международное законодательство, включая положения GDPR и Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также практические и теоретические проблемы обеспечения прав субъектов данных. Сделан вывод о необходимости разработки новых подходов к правовому регулированию согласия, обеспечивающих реальное сохранение свободы и автономии воли в условиях цифровой трансформации.

Проблема свободы воли является одной из ключевых проблем философии. Развитие научного познания служит основанием трансформации поля дискуссий о совместимости свободы воли и детерминизма, свободы воли и ответственности субъекта, детерминизма и ответственности субъекта, ведущихся в разных областях социогуманитарного и естественнонаучного знания. Компатибилизм и инкомпатибилизм, представляющие противоположные позиции в современной философии, активно используют аргументы, заимствованные из сферы нейронаук, расширяющих представления о функционировании человеческого сознания.

Рассмотрен феномен политического лидерства и фактор лидера в политических процессах прошлого и настоящего. Исследованы типы политических лидеров, обусловленные как их личностными особенностями, так и спецификой исторической ситуации, в которой они действуют. Обращается внимание на транзитивную функцию лидера, призванного обеспечить переход общества из прошлого в будущее. Автор подчеркивает ценность коллективного лидерства как страховочного механизма предотвращения «триумфа воли», т. е. бесконтрольных и безответственных действий политиков, облеченных властью.

Рассматриваются особенности реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в России. На основе обращения к законодательству, актам официального толкования уполномоченных органов, а также практике реализации законодательства обозначена уникальность сложившейся нормативной модели отношений в области обучения детей с ограничениями возможностями здоровья. Эта уникальность представлена обязательно-рекомендательным характером заключения психолого-медико-педагогической комиссии о наличии у обследуемого лица ограниченных возможностей здоровья. Делается вывод о том, что противоречивость судебной практики обусловлена неоднозначностью регулятивной модели инклюзивного образования. Данная неоднозначность, в свою очередь, влияет на реализацию образовательных прав и свобод рассматриваемой категории обучающихся, формирует особенности обоснования постановлений по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ и нуждается в корректировке.

Анализируются меняющиеся подходы к динамическому методу толкования и консенсуса, особенности их применения в практике международных судов. Сравнение развития подходов МАСПЧ и ЕСПЧ при применении динамического метода толкования выявило, что первый в меньшей степени настроен искать международно-правовой консенсус в качестве стандарта при расширительном толковании. Развитие динамического толкования международных договоров всё еще находится в стадии разработки, а правовые аспекты данного подхода еще не определены в полной мере.

Статья посвящена вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации с позиции приоритета развития данного направления в российской правовой системе. В исследовании ставится под сомнение приверженность принципу личной виновной ответственности исходя из анализа происходящих изменений на геополитической арене, непосредственно влияющих на современную правовую действительность, а также в условиях динамичного роста деятельности юридических лиц и расширения их влияния. В обоснование позиции автором приведены позитивные изменения, перспектива наступления которых связана с внедрением института уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации, в частности отражено потенциальное влияние рассматриваемого института на уровень сотрудничества с экономическими развитыми странами, выполнение международных обязательств, правовое регулирование искусственного интеллекта, роботизированных технологий, на организацию международного инвестиционного сотрудничества, предупреждение совершения правонарушений на локальном уровне компании, обеспечение защиты интересов отечественных компаний за рубежом. В заключение выражена позиция о необходимости криминализации противоправной деятельности юридических лиц.

В статье предпринята попытка дать определение цифровизации уголовного судопроизводства. Отмечается, что, с одной стороны, термин этот интуитивно понятен и смысла множить новые сущности нет. С другой - исследование феномена цифровизации (а она, безусловно, требует тщательного исследования) должно иметь понятный предмет и четкие границы. Из представленных в литературе точек зрения предпочтительной выглядит самая популярная - согласно ей под цифровизацией следует понимать внедрение цифровых технологий. Раскрыто понятие этих технологий - они опираются на двоичный код и электронные устройства его обработки.

Рассматриваются вопросы тактического и этического применения фотосьемки в уголовном судопроизводстве. Необходимость комплексного изучения всех аспектов применения криминалистической техники проявляется в том, что в последнее время усиливается противодействие процессу расследования со стороны криминальных элементов, преступники используют последние достижения в области науки и техники для облегчения совершения преступлений и скрытности своей преступной деятельности, что меняет тактику расследования преступлений. Назрела необходимость разработки новых и усовершенствования применяемых тактических и этических приемов фотосьемки в уголовном судопроизводстве, что в целом и будет способствовать технико-криминалистическому обеспечению производства следственных действий.

Рассматривается проблема законодательного положения о собирании доказательств защитником и обозначения этой формулировки как законодательной фикции; исследуется различие понятий «адвокат» и «защитник» и вопрос участия адвоката в процессе доказывания по уголовному делу; предлагается вариант разрешения обозначенной проблемы.

Уголовно-процессуальный закон гарантирует защиту лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Вместе с тем в судебно-следственной практике немало примеров уголовных дел, где нет потерпевших (в процессуальном смысле данного понятия). Например, это преступления, где объектом уголовно-правовой охраны являются интересы государства и общества (интересы государственной службы, общественный порядок, общественная безопасность и т. д.). Согласно позиции органа конституционного контроля дополнительный (факультативный) объект преступного посягательства, которым, в частности, может быть достоинство личности (нематериальное благо), также нуждается в процессуальной защите, что не может исключать право на признание потерпевшим того, кому были причинены нравственные страдания в результате посягательства на интересы публичной власти. Автор анализирует процессуальные механизмы защиты личных, государственных и общественных интересов в уголовном процессе. Формулируются выводы, направленные на обеспечение защиты прав личности потерпевшего, интересов общества и государства, пострадавших в результате совершения преступления.

В статье обобщаются некоторые проблемы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Аргументируется, что определение прокурором подследственности по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести применяется по составам преступления, не указанным в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Систематизируются основания передачи прокурором уголовного дела из органа дознания в орган предварительного следствия. Рассматриваются вопросы разрешения прокурором споров о подследственности. Обобщается порядок соединения прокурором уголовных дел, находящихся в производстве разных органов предварительного расследования. Утверждается, что заявленный в судебном заседании отказ прокурора от поддержания ходатайства следователя (дознавателя) не обязателен для суда.

Рассматриваются сущность киберпреступлений, их классификация и детерминанты распространения в современных условиях. Особое внимание уделяется социально и политически мотивированным кибератакам, а также противоправному распространению недостоверной информации (фейков) и использованию ферм аккаунтов. Проанализированы ключевые меры противодействия и способы повышения эффективности превентивной деятельности. Приводится обзор научной литературы и нормативно-правовых актов, рассматривающих киберпреступность как один из наиболее актуальных вызовов цифровой эпохи.

Выявлены основные факторы, оказавшие непосредственное влияние на неконтролируемый рост совершаемых преступлений в современном киберпространстве; установлена причинно-следственная связь между общемировыми событиями и неконтролируемым ростом киберпреступности в период с 2020 г. по настоящее время; проведен скрупулезный анализ статистических данных, представленных компетентными органами иностранных государств и международных организаций, относительно роста совершаемых киберпреступлений в течение последних трех лет; изучена структура исследуемого явления; раскрыты основные характеристики, присущие такому негативному явлению современности, как киберпреступность.

В условиях активного уголовного законотворчества особое значение приобретает критико-правовой метод оценки как новелл закона, так и положений, изменениям не подвергавшихся. Необходимость критической оценки последних вызвана динамикой социальной жизни, адекватное отражение которой образует суть требования социальной обусловленности, предъявляемого к праву вообще и к уголовному праву в частности. Особенное значение при этом приобретают возможности междисциплинарного и межотраслевого подхода. Так, констатируемая социологами трансформация института современной семьи не учитывается законодателем, продолжающим ориентироваться на модель семьи нуклеарной, «традиционной», в том числе в целях уголовно-правовой охраны семьи и несовершеннолетних. Об этом свидетельствует, например, круг субъектов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями и иными лицами, на которых данная обязанность возложена в установленном законом порядке. За его пределами остаются лица, фактически исполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, к которым относятся другие родственники и лица, состоящие в отношениях свойства с потерпевшим или не состоящие в таковых. В целях преодоления обозначенного пробела ст. 156 УК РФ предлагается использование термина «фактическое воспитание».

На основе системного подхода изучается направляющее воздействие на отрасль уголовного права процессов и явлений, происходящих в современной жизни российского общества в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции. Текущие события обусловили необходимость осмысления трансформационных процессов в российском уголовном праве, определения закономерностей и векторов его развития. У правоприменителей возникает вопрос, каким образом следует реализовать на практике уголовно-правовые нормы в новой редакции, а также новеллы уголовного законодательства. В настоящее время происходит серьезное реформирование российского уголовного права, обусловленное новыми угрозами национальной безопасности и пересмотренными социальными запросами на усиление интенсивности уголовной репрессии, укрепление государственной власти и повышение сознательности граждан. Выявлен ряд правовых пробелов и коллизий, возникших в результате серьезного обновления уголовного законодательства и нуждающихся в устранении.

Статья посвящена изучению особенностей отношений по формированию денежных фондов некоторых видов некоммерческих организаций, на которые государство возлагает осуществление отдельных публичных функций. Детальному анализу подвергается денежный фонд, принадлежащий на праве собственности автономной некоммерческой организации - службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Рассматриваются отношения по формированию данного денежного фонда за счет различных источников, а также обосновывается их финансово-правовое регулирование.

Рассматриваются направления развития законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. Анализируются новеллы, связанные с цифровизацией государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Разбираются самые актуальные изменения, внесенные в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Статья посвящена вопросам проведения судебного примирения в рамках административной процессуальной формы. Рассматриваются проблемы понимания содержания термина «судебное примирение». Автором предпринята попытка дать характеристику отношениям, складывающимся между судом, судебным примирителем и сторонами спорных правоотношений при проведении судебного примирения.

Рассмотрен один из правовых аспектов специальной и дополнительной ответственности педагогических работников, требующий междисциплинарного правового подхода. Исследованы вопросы отсутствия в законодательстве четкого понятийного аппарата при определении применения методов психического и (или) физического насилия к обучающимся, аморального проступка педагога; неоднозначности судебной практики по рассматриваемой категории дел; отдельные вопросы квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Предложены направления совершенствования уголовного и трудового законодательства и практики их применения.

Рассматривается роль организационных, процедурных и процессуальных правовых процедур, с помощью которых реализуются правовые положения, предусмотренные административным регламентом.

Исследуются предпосылки, особенности создания Алиментного Фонда Российской Федерации, цели, функции, полномочия, направления деятельности, источники финансирования организации; изучаются и анализируются положения отечественной и зарубежной научной литературы, нормативно-правовых актов по вопросам создания алиментных фондов; устанавливаются особенности взаимодействия, места Алиментного Фонда Российской Федерации в системе отечественного права.

Проанализированы некоторые вопросы, связанные с применением норм УПК РФ на территориях, недавно вошедших в состав Российской Федерации. Рассмотрены правовые основания введения в действие данного закона и исследован ряд правовых казусов, возникших в период изменения действующего закона на рассматриваемых территориях. Данное исследование актуально, поскольку любая быстрая смена действующего закона часто является причиной возникновения спорных правовых ситуаций, рассматривая и анализируя которые, возможно выявить недостатки, способствующие их появлению, и принять соответствующие меры законодательного характера для предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем.

Рассматриваются определение электронного доказательства и его место в гражданском процессе, анализируются различные подходы к оценке скриншотов в качестве доказательств. На основе изучения судебной практики и научных работ выявлены пробелы в правовом регулировании, препятствующие эффективному использованию скриншотов в судопроизводстве. Обоснована целесообразность использования скриншотов как электронных доказательств в арбитражном процессе. Выявлена необходимость в законодательном урегулировании вопроса о скриншотах, используемых в качестве электронных доказательств в арбитражных судах, поскольку их текущий статус и доказательственная сила недостаточно определены.

При рассмотрении судебных дел о защите имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы следует учитывать ряд особенностей. В статье проанализированы судебные дела (на примере Нижегородской области), в которых чаще всего принимают участие уполномоченные государственные органы по искам о защите имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы. Такие дела рассматриваются как в арбитражных судах (например, между органами государственной власти и предпринимателями), так и в судах общей юрисдикции (например, дела о привлечении к ответственности за незаконную вырубку леса). Выявлено, что стандартная процедура судебного разбирательства в таких делах предполагает исковые заявления, собирание доказательств, экспертизы состояния лесных ресурсов и оценку причиненного ущерба. Судебная защита имущественных прав Российской Федерации на лесные ресурсы представляет собой сложный и многоуровневый процесс, важнейшими элементами которого являются правоприменительная практика, участие специализированных государственных органов в разрешении дел и оценка экологических последствий нарушений. Проведенный анализ материалов практики подчеркивает несколько важных особенностей и проблем, свидетельствующих о недостаточной эффективности деятельности органов выборочного контроля и надзора за использованием лесных ресурсов.

В статье рассматриваются особенности защиты прав детей в условиях развития информационного общества, характеризующегося ускоренным темпом изменения условий существования человек, с учетом необходимости сохранения и поддержания «принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка». Используя общие и специальные научные методы, в том числе метод сравнительного анализа, метод количественной оценки и метод формальной логики, автор систематизирует угрозы в Интернете, существующие в отношении детей, исследует границы правовой категории «дети» применительно к вопросу защиты их прав в Интернете, а также пытается определить соотношение публичного, частного и общественного начал в общем механизме защиты прав ребенка в интернет-пространстве.

В статье автор анализирует закрепленный в ст. 65.1 ГК РФ критерий деления юридических лиц на корпоративные и унитарные, определяет, как данный критерий находит свое отражение в каждой организационно-правовой форме, отнесенной к унитарным организациям. В статье сформулирован последовательный подход к пониманию существа различия унитарных и корпоративных юридических лиц.

В статье исследуются англоязычные агитационные плакаты времён Второй мировой войны, которые рассматриваются в качестве креолизованного текста определенного типа. Анализируются как вербальный, так и невербальный компоненты указанных текстов. Определяются функции и тип данных текстов с точки зрения классификации текстов для перевода и предлагается наиболее оптимальная переводческая стратегия и способы перевода вербального компонента исследуемых текстов.

В статье анализируются базовые лексемы, маркирующие сегодня в русском языке понятие мужского, - мужчина и мужик. Характеризуются особенности их функционирования в современном русском языке. Устанавливается роль и место этих номинаций в ценностной картине мира русского человека.

В статье рассматриваются особенности китайской национальной идентичности, конструируемой в рамках публичных выступлений политических деятелей КНР. Сопоставляются лексические маркеры репрезентации собственной национальной идентичности Китая и лексические единицы, интерпретирующие специфику восприятия Китая в политическом дискурсе России. Авторы приходят к заключению, что представления китайских и российских политических деятелей о составляющих китайского менталитета и национального сознания в целом совпадают, что может оказать положительное влияние на ведение межкультурного диалога и способствовать укреплению взаимопонимания и стратегического партнерства двух стран в свете современных социальных изменений и политических вызовов.

Данная статья посвящена одному из способов актуализации категории авторитетности, присутствующей в любом виде дискурса. Данная категория является основополагающей в новостном дискурсе, где коммуникация между условным отправителем и получателем происходит с учетом статусно-ролевых отношений, налагаемых данным типом институционального общения. В новостном дискурсе присутствуют маркеры, влияющие на авторитетность, одним из которых является дискурсивный маркер якобы. Отмечается его способность указывать как на степень достоверности информации, так и на авторитетность новостного сообщения. В анализе влияния дискурсивного маркера якобы на авторитетность новостей учитывается многоуровневый характер категории авторитетности.

В статье рассматриваются проблемы, вызванные быстрым развитием машинного перевода и активным использованием его студентами при выполнении ими домашних заданий, а также зачетных и экзаменационных работ. Это требует анализа качества автоматического перевода и систематизации ошибок, допускаемых разными компьютерными программами. Необходима не только типология самих ошибок, но и выявление их причин и прослеживание динамики совершенствования наиболее популярных программ. Это необходимо для того, чтобы научить будущих переводчиков пользоваться машинным переводом осознанно и грамотно, понимая все плюсы и минусы этого инструмента профессиональной деятельности переводчика. В статье рассматриваются переводы текста, выполненные программами DeepL и Google Translate трижды, с интервалом в 10 месяцев, анализируются вносимые в переводы изменения и возможные их причины. Показано, что, наряду с признаками корректировки в выборе отдельных лексических соответствий и в построении предложений с учетом требования актуального членения, отмечается повторение ошибок более раннего варианта, а иногда и возвращение к нему после более удачного следующего перевода.

Английский фазовые глаголы используются главным образом в переходной и непереходной моделях предложения. В предложении данные глаголы в большинстве случаев выполняют функцию простого глагольного сказуемого; однако в ряде случаев они являются компонентом составного сказуемого. В статье перечислены семантические разряды существительных, выступающих в функциях субъекта и объекта при вышеупомянутых глаголах. При переводе предложений с фазовыми глаголами на русский язык применяются различные способы и приемы.

Английский язык располагает массой средств, используемых для номинации различных склонностей и способностей человека. Центральными в этом ряду являются лексемы knack и flair. В настоящей статье рассматриваются основные особенности их семантики и сочетаемости. Устанавливаются контекстуальные предпочтения каждой из лексем, а также выявляется их коннотативный потенциал.

В данной статье рассматривается теория компрессии речевых высказываний в применении к синхронному переводу. Согласно концепции Г. В. Чернова, компрессия может быть слоговой, синтаксической, лексической и семантической. Тип компрессии зависит от того, что в высказывании подвергается сокращению. Все четыре вида компрессии тесно взаимосвязаны: например, вследствие синтаксической компрессии появляется лексическая компрессия, а, возможно, и слоговая компрессия. При этом зачастую речевая компрессия ведет к комплексной семантической трансформации всего высказывания. Таким образом, авторы статьи показывают, как теория речевой компрессии Г. В. Чернова может быть использована при разработке практических подготовительных упражнений, нацеленных на увеличение скорости речи при выполнении синхронного перевода и призванных помочь начинающим переводчикам-синхронистам совершенствовать переводческие умения.

Данное исследование посвящено анализу урбанонимов и годонимов как этнокультурному феномену и их использованию в лингвистическом ландшафте города Шанхая. Цель работы - рассмотреть происхождение и структуру шанхайских номинаций, классифицировать урбанонимы и годонимы, а также проанализировать их этнокультурные особенности. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что шанхайские убранонимы и годонимы как часть топонимики выступают параметром китайской идентичности и входят в культурно-исторический, географический, социально-экономический и др. дискурсы. В ходе исследования применялись методы сплошной выборки и семантического контент-анализа, сравнительно-исторический и аналитический методы. Доказывается, что изучение топонимики позволяет понять, как различные факторы формируют идентичность и самобытность конкретного мегаполиса и каким образом его культурно-исторический контекст оказывает влияние на восприятие городской среды. This article is devoted to the linguistic and cultural study of the linguistic landscape of Shanghai. It aims at analyzing street names in Shanghai, which have been studied poorly. To achieve it, a descriptive method, a comparative-historical method, a comparative-analytical method and linguistic value-oriented methods are used. The origin of Shanghai urbanonyms as well as their historical, cultural and geographical background are analyzed. Special attention is paid to the classification of urbanonyms according to various criteria.

В статье рассматриваются проблемы перевода сниженной лексики, все чаще встречающейся в кинодиалогах художественных фильмов, о чем свидетельствуют переводы множества студий озвучивания, появляющиеся на просторах интернета, в которых намеренно используется табуированная и обсценная лексика. Актуальность проблемы проявляется также в том, что многие переводоведы стараются не затрагивать вопрос о лексике данного регистра. Представляя собой отклонения от литературной нормы, эти лексемы классифицируются нами следующим образом: русский язык - разговорное > просторечное (или разговорно-сниженное/фамильярное) > жаргонное/арго/сленг > грубое/бранное (или грубо-просторечное/вульгарное) > обсценное; французский язык - fam-ilier > tres familier/populaire > jargon/argot > vulgaire. Однако, границы подобной классификации несколько размыты, поскольку одни и те же лексические единицы могут переходить из одного класса в другой или иметь разную трактовку в разных словарях. Учитывая, что сниженная лексика нередко представляет собой своего рода визитную карточку героя, отражая его социальный и образовательный статус, адекватная ее передача при переводе крайне важна как передающая общую тональность кинодиалога фильма. Исследование проведено на материале криминальной драмы «Пророк» («Un prophete», Франция, 2009) и двух вариантов перевода на русский язык в технике дубляжа и закадрового озвучивания. Делается вывод о смягчении сниженной лексики при переводе с использованием приема компенсации, поскольку использование лексики такого регистра регулируется в РФ на законодательном уровне. The article discusses problems of translating taboo and obscene vocabulary in film dialogues of feature films, which has become common in translations of many voice-over studios that appear on the Internet. The urgency of the problem can also be stressed by the fact that many translation scholars try not to take up the question of lexis of the register in question. We classify these lexemes, which represent deviations from the literary norm in the fol lowing way: Russian - colloquial > low colloquial > jargon/slang > vulgar > obscene; French - familier > tres familier/populaire > jargon/argot > vulgaire. However, the borderlines between the groups in such a classification are somewhat blurred, since the same lexical units can pass from one class to another, or be treated somewhat differently in different dictionaries. It is evident that the language film personages use in their speech is a means of their characterization reflecting their social and educational status. Thus, it is extremely important to render it adequately in film dialogues. The study is conducted on the material of the criminal drama “A prophet” (“Un prophete”, France, 2009) and two variants of its translation from French into Russian in dubbing and voice-over techniques. It is concluded that obscene vocabulary is normally reduced when translating into Russian (using the compensation technique), due to the fact that its use is regulated in the Russian Federation by the law.

Работа посвящена изучению особенностей перевода правовой лексики с китайского языка на русский язык. Цель исследования - сопоставить семантические особенностей терминологических единиц на китайском и русском языках, выяснить факторы, обусловливающие неэквивалентность понятий в китайской и русской правовых системах, показать прагматическую эффективность формально-семантических преобразований как способа достижения адекватности перевода. Материал исследования - термины, отобранные приемом сплошной выборки из текстов административных законов КНР и их официальные переводческие варианты. Результаты сопоставления юридической лексики в разных лингвокультурах показывают, что неэквивалентность понятий обусловливается типологической спецификой языков, несоответствием содержания юридических понятий, функционирующих в соотносимых областях права и обнаруживающих культурно специфичные компоненты.

Данная статья посвящена анализу самооценочных высказываний с точки зрения языковых средств выражения самооценки в дискурсивных условиях интервью. Самооценка рассматривается в рамках категории оценки как ее частный случай, отличительной чертой которого является совпадение субъекта и объекта оценки. Исследование проводится в сопоставительном ключе на материале испанского и русского языков. Самооценочные высказывания анализируются с позиций гендерного подхода. Рассматриваются специфика выражения человеком оценки своей деятельности, личностных качеств, внешности, эмоционального состояния и темперамента. В процессе анализа практического материала выделяются наиболее характерные средства выражения самооценки личности. Подчеркивается специфика использования тех или иных единиц языка в зависимости от гендерной принадлежности личности. В конце статьи делаются выводы обобщающего характера по результатам проведенного анализа. This article is devoted to the linguistic means of expressing selfassessment when analyzing self-assessment statements in interviews. Selfassessment is studied as a particular category of assessment in which the subject and object of assessment are the same. Self-assessment statements in Spanish and Russian languages are analyzed to find out gender differences in expressing male and female assessment of their activities, personal qualities, appearance, emotional state and temperament. The most typical characteristic features of self-assessment are singled out and different language means of expressing self-assessment are identified. It is claimed that the language units used to characterize self-assessment by men and women depend on the gender of the individuals. At the end of the article, general conclusions are made to prove the results of the analysis.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ВГУ

- Регион

- Россия, Воронеж

- Почтовый адрес

- 394018, Воронежская область, город Воронеж, Университетская пл., д. 1

- Юр. адрес

- 394018, Воронежская область, город Воронеж, Университетская пл., д. 1

- ФИО

- Ендовицкий Дмитрий Александрович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- imo@interedu.vsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (473) 2204133

- Сайт

- https://www.vsu.ru/